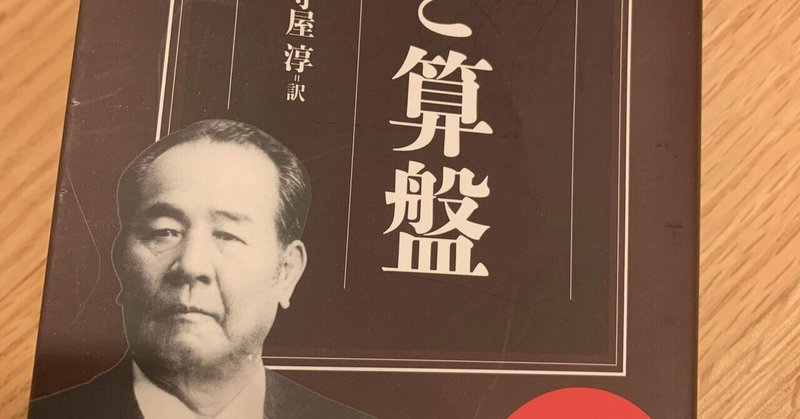

論語と算盤〜第3章 常識と習慣〜

「智、情、意」の三つがそれぞれバランスを保って、均等に成長したものが完全な常識であろうと考える。

智=知恵、情=情愛、意=意思。私自身を分析すると、情に偏りすぎ、知恵や意思が歪みやすいタイプ、と思っています。本当は知恵がもっとあって、意思が強ければ、さらに人との付き合いが良くなっていくのでしょうが、まだまだ相手の気持ちに立った考えが出来ていません。

この本をもう少し引用すると、「”知恵”だけだと、相手の痛みを考えない行動、自分勝手の行動に陥ってしまう。そこに”情愛”が伴って、初めて相手との良好な関係につながる。しかし、この2つだけでは物足りない。”情愛”は喜怒哀楽の感情に引っ張られてしまう。ここに”意思”が加わって初めて、自分の知恵を働かせ、相手への情愛をもって、自分の感情を意思をもってコントロールできるのだ。」

知恵があって、情愛があって、意思がある。この3つを備えてこそ常識に基づいた行動が可能になる、と言えるようです。

わたしはその表に自分の宛名がある以上、必ずそれを読む義務があると思っている。

この文章を見て、反省しました。日頃来るメールに対して、丁寧にお礼は出来ているだろうか、返信は出来ているだろうか。このようなことを書いていますので、答えは出来ていない、です。

現代でいうメール。些細な内容でも、心をもって、しっかりと読み取り、軽いメールに対しても、しっかりと返信をしていこうと反省しました。

もともと習慣とは、人の普段からの振舞いが積み重なって、身にしみついたものだ。このため、自分の心のはたらきに対しても、習慣は影響を及ぼしていく。悪い習慣を多く持つと悪人となり、よい習慣を多く身に着けると善人になるというように、最終的にはその人の人格にも関係してくる。だからこそ、誰しも普段からよい習慣を身につけるように心掛けるのは、人として社会で生きていくために大切なことだろう。

引用が少し長くなってしまいましたが、重要な部分と思ったので、書き記しました。さらに、この本では、「習慣はただ一人の身体だけに染みついているものではない。他人にも感染する。」とあります。

習慣とは、簡単に言うと”日頃の行い”というものでしょうね。私は野球を長くやっていましたが、そのほとんどが補欠でした。補欠の良いところは、「トンボ(グラウンド整備に使う道具)を真っ先に持って整備する」「レギュラー陣のノックの手伝いをする」「バッティングゲージの準備やバッティングピッチャーをやる、バッティングキャッチャーをやる」などたくさんありますが、どれも自然に当たり前と思ってやってきました。

小中高大と当たり前のようにやってきたので、社会人で軟式野球を始め、レギュラーになった時も同じように、補欠時代と変わらず率先して動いていました。

私からしたら無意識の行動だったので、誰が動かなくてもやっていました。

しかし、その部に所属し始めて3年ほど経った頃、後輩が増えてきました。後輩が出来てもお構いなしで道具の準備を始めていたら、「大二朗さん、変わります」や「自分たちがやることなので、大二朗さんは何もしなくていいですよ」と言われました。しまいに、「大二朗さんを動かすな」くらいの空気まで出来てきました。私は、雑用が体に染みついているので気持ち悪い感じもしましたが、後輩の成長を見ることができ、感無量でした。

このように、良い習慣は伝染する、という経験を身をもってできました。

職場でも同様に、廃棄の紙がたまってきたらまとめる、机が汚れていたら拭く、一番早くに出社して、キャビネットの鍵を開ける、など当たり前のことを率先してやっています。

年齢は33歳なので、20代の後輩もいるのですが、お構いなしで率先してやっています。すると、後輩たちが気にして動いてくれます。後輩のこうした姿を見ると、人が動いている姿を見て、しっかりと影響を受けて、動く。ちゃんと動くことができる後輩は素直で優秀だな、公務員になれるだけあって、みんな優秀だな、と純粋に尊敬の念を抱きます。

もちろん、私にも悪い習慣があります。挨拶が苦手なのです。誰彼構わず挨拶をする、というのが苦手です。挨拶をしても返事がなかったら落ち込みます。次から挨拶やめよう、と後ろ向きにもなります。

その他には、相手の発言に調子を合わせてしまうこと。これは仕事を進める上でなかなか致命傷です。

野球時代のように、実力不足を雑用力でカバーする、という習慣になれてしまっているせいか、仕事外はきっちりしているけど、仕事では自分を出せない、ということに。

智・情・意という考え方に基づき、客観的にかつ冷静さを保って、人にいい影響を与える習慣を身に着けていきたいなと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?