デザイン思考ブートキャンプ 2023計画中

今年のブートキャンプの案を練りながら、昨年のMBA生たちのslidoコメントを見ている。結構deepな議論ができたのではないか、なんて思ったり。

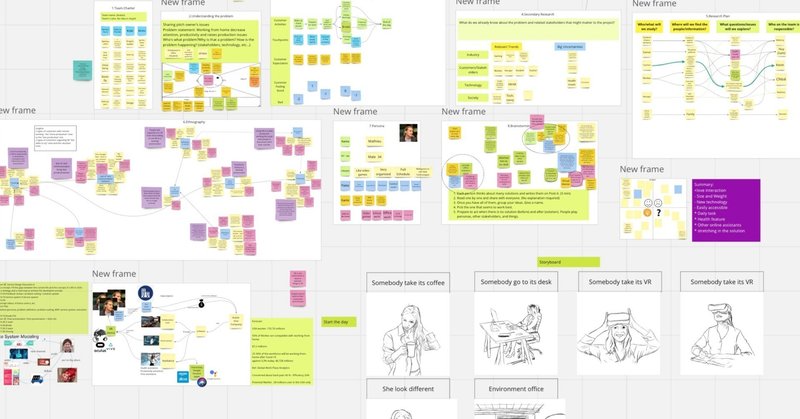

今年は冨岡と有松をつないで観察・分析を予定している。冨岡の丸山隊員や有松浅野隊員、クラフト製品の異なる工程を愛するクラフト人の助けを借りて、人間中心、ネイチャー中心の深みにハマりたい。昨年の、この先を行きたいなぁ。

人間中心プロセス

問題について 鳥の目、魚の目、虫の目で見ることが必要そう。 「見つける」ときはマクロ視点、「解決する」はマクロとミクロを行き来する。 最終的に価値を「作り出し」て対価をいただくイメージです。

デザイン思考って永遠に終わらないループなのかもしれないですね。デザイン思考で人間本位のソリューションを提供したとして、するとまた新しい常識や文化が形成されて、また人間本位の問題定義してソリューションを生み出す・・・・。人間本位であるがゆえに人間の文化や常識、生活様式が変わり続ける限り、続く思考法なのかもしれない???

ファクト→ファインディングス→インサイトの過程で、具体と抽象を何度も行き来して議論をしたが、実はこの議論の中で、機能的価値以外の価値(意味的価値・情緒的価値・経験的価値)を見出そうとしていたのかも知れないと感じました。

チームの問いで「職人と消費者側の情報格差/価値のズレ」など似通っているものもあったが、その先にチームのエスノグラフィーによるFACT・FINDINGS、価値観の違いから、様々なインサイト・ソリューションが導き出される面白さを実感した。同じ問いであっても枝葉のように広がっていく何通りものアイデアにユニークさがある。

ソリューションの設計になると、途端に丸まったアイデアに(今チーム1も)。尖らせるためにも何度もエスノグラフィーで見つけてきたファクト・ファインディングに立ち返ることが大事だと感じます。インバウンド客が見せた行動の水面下にある価値観に一石投じたいと思います。

この世にないものはないくらいの時代に生きてる中で、リフレームによってすでにありふれたものになる可能性はありつつも、新たな意味や価値、物語を提供していくことの重要性を学んだ!

自分の哲学・主観性・間主観性・客観性

ユーザーインタビューと制約(時間的要因も含む)のバランス * 声を聞きすぎるとプロダクトから哲学が消えてしまう? - 会社のビジョンとの整合性は? - 事業セグメント変更となった場合の投資家からの評価は? * 尖ってる部分もなく既存プロダクトの焼き直しだけになる可能性もありそう

デザイン(思考)は他人の問題(とっかかり)や思いを抱えるところから始まり、問題を持った対象のjob doneが編み出せればそれが幻覚でも勘違いでも、既にあるものでもなんでもいいんです。物事のとらえ方を変えるだけで解決するならそれを認知してもらえるための何かをすればいい。その何かを見つけるのがゴール。

これ(製品やサービス)、めちゃめちゃいいから使ってみて!という自信や情熱もいるかもとおもいました。(困っていると思っていないので使用して初めて納得できる)

明確なペルソナが見えているなら先に持ってもいいと思いますが、アイデアを行ったり来たりしている間に勝手に浮かび上がって来るのが理想かなとは思います。名前も自動的につくようなタイプの人。勝手に色んなDetailが見えてくるようなときは広がりのある良いサインです。凄い売れるかは別です。DTに期待し過ぎは禁物ですw

外部環境・コントロール性・アフォーダンス

時間軸による環境変化の視点が重要と考えました。結局、起きてないことは発見できないわけなので、「起きそうな問題」をつくる、というところが大事なんじゃなかろうか、と。

「エフェクチュエーション」とも近いところがあると思う。前提として、変化が激しい、不確実性の高い未来に対するアプローチであり、顕在化していない、ユーザーの無意識下にあるものを解決しようとする試みは、やはり「創造的」と感じる。

デザイン思考の導入・実践

脱線して盛り上がっているときに、上司が入ってきてシーンとなる(お前ら、何やってるんだ、仕事しろ)状況がフラッシュバックして先生が入ってきたときにまじめにしなきゃスイッチが入った気がします(笑)

デザイン思考が企業のイノベーション文化というカルチャーを構築する上で有用だと考えるが、この転換には、書籍にあるように行動・決断・意志が必要であり、率いていくトップの力も大事だが、トップに立つ人がそもそもデザイン思考で、重要性を感じている企業がどれだけあるのでしょうか。日本企業だとなかなか、かけ離れているイメージです。

組織の中で強い権力のある人がデザイン思考を知らなければほぼ馬鹿にされて終わると思った方がいいです。インターネットは繋がりが目に見えないから信じないと言っているような人に途中段階で話してしまうのは危険なので、結論が見えるところまで行ってから説明するなど(ここでプロトは生きる)。ちょっとルール破る必要あります。

今日一緒に議論した、「なぜデザイン思考が必要なのか」という問いを自分の会社でも議論する事が、改革の一歩になるのではないかと思いました。 いきなりデザイン思考を取り入れようと言っても拒否反応がありそう。特に伝統的な企業であればあるほど。

設立当初から新規事業開発やコンサルティングにデザインシンキングに近い形で実施しているが、社内で「デザインシンキング」と呼ばず、バリューデリバリーシステムと呼んでる。また、それは終わりがなく、患者とメーカーを巻き込んでリビングラボを実践している。

しっかり調査したマーケと、より具体的にいくデザインの対比は面白いですね。調査とSTPの話を聞いていたらお金になりそうなので幹部がGO出しそうだなって感覚的にも分かりました。広告ばらまいて一気に客を引く戦略 VS 誰かのハートを鷲掴みにして長く強い関係を作る狙いが違うのかなと。前者は価格競争になりやすい気がします。

今回、デザイン思考をプロセスを追って参加してみて改めて今の状態ってこれって大丈夫なのかな?って気持ちになるんだなと別の共感を感じましたw普段は慣れで気にしないですが、結構気持ち悪いし怖いものですね。。こんなやり方企業にどうやって提案していいのやら。。。多分今気持悪いし不可解だと感じている人は正常だと思います(笑)

デザイナーの感覚

論理的思考は事実やデータを起点に、デザイン思考はユーザーのニーズが起点になると理解しました。デザイナーであれば、当たり前を壊すための勘所があるのかなと思いましたが、どのようなトレーニングでそのような視点が持てるようになるか疑問を持ちました。

当たり前を壊すための勘所のトレーニングになるか分からないが、私はいつもデザインするときは、要素を因数分解してそれを連想ゲームで膨らませて、感覚的に飛び込んできた単語やイメージも一緒に描きだし、要素で新しい組み合わせを試して遊ぶ感覚です。面白い、楽しい、嬉しいが少しでも湧いてくればその要素を起点に遊びます。

正解に行きたいから脱線だ!と思った瞬間に制御がかかるのかもしれないですね。デザイナー同士で相談しているときは盛り上がってよく脱線しながらもっと行ってしまえ!って言い合っています。そこから、これってやろうとしてることを満たすかな?と振り返り、それって解決する必要あるの?と元の問いを再度問う。問いを変えることも全然します。 チームでアイデアやfactを話しながら、なんとなくその時浮かんだ余談ほど本質に近づく事があるが、そういうときほどスルーしがち。

発散からの収束ですべきことは、蛇足や明らかにつまらないと思った要素を捨てることです。色々積み上げると捨てるのがもったいなくなると思いますが、少しでも違和感(無理した感じ)があれば全部一回ばらしてしまうくらいの勢いで壊す。一番捨てにくいのはそれまでの努力です。意外とその後すごいスピードでいい方向に進むことあります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?