後悔 ☆79

人生で、後悔をした事がない、なんて人は恐らくいないだろう。

私もいまだに後悔を重ねる日々である。

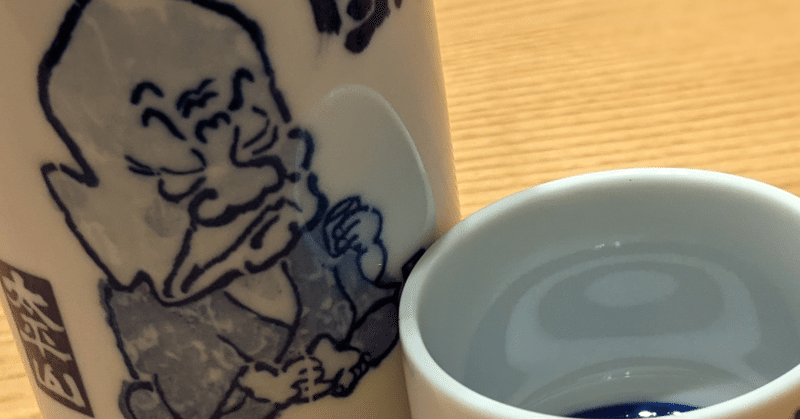

特に若い時は酒を飲み過ぎ、家に帰る筈が何故か横浜の方(真逆)へ着いてしまい、そのまま外で夜を明かした事もあった。

昔は、なぜあんなに酒を飲んだのだろうと不思議に思う程だ。十分に酔い、腹も満ちているのに、まだ飲み続けたのである。

言い訳のようだが、世の中がそういうのに寛容だったのは間違いない。

今はもう、飲んでも水割り2杯でストップしてしまう。昔の私から見たら驚かれるかも知れない。

「後悔を先に立たせて後からみれば、杖をついたり転んだり」

これは都々逸の文句だが、よく古今亭志ん生(しんしょう)が、噺の枕で使っていた。

落語というものは、人情噺のように講談めいたものもあるが、もともとは滑稽譚であり、人が失敗するのが前提で話がすすむ。

あまり、真面目で、偉くて、苦難の末に成功を勝ち取った、立志伝中の人は落語にはならない。

古今亭志ん生という人は、恐らく東西の噺家の、歴代でも最高峰の噺家だと思う。

何しろ、志ん生自身の生き方が落語そのもの、失敗に継ぐ失敗を重ねた人で、

志ん生の口から「後悔を先に・・・」なんて文句を聞くと、ああきっと、この人は後悔ばっかりして来たのだろうと、誰もが想像してしまうから、落語に深みがグッと出てくるのである。

志ん生の写真を見ると、いかにも名人の風格が漂い、厳しく、重厚な風貌のようだが、

志ん生が売れたのは50歳を過ぎてからで、戯作者の宇野信夫は若い頃の志ん生と良く付き合っていたが、

その頃の彼は、痩せていて貧相なネズミのような風貌で、「コイツは売れそうもないな」と思われていた。

志ん生があまりに貧乏な為に、宇野信夫が企画して(他の落語家も呼んで)年の瀬に落語会を開いたのに、ぜんぜん客が入らなくて困ったという。

そして、恐ろしく酒が好きで、強かった。弟子の志ん馬に言わせると、毎日3升の酒を飲んでいたらしい。

普通そのくらい飲んだらアルコール依存症になるか、中毒になるのだが、彼はならなかった。化け物級に強いと言って良い。

貧乏な頃は金がなくてそれほど飲めなかっただろうが、何だかんだで稼いでも、すぐに飲んでしまったし、贔屓からもらった着物も全て質に入れて流してしまった。

そんな悲惨な、荒んだ生活をしていたのに、戦後、志ん生の人気は爆発し、押しも押されもせぬ大看板になってしまうのである。

けれど、そうなるまでは、自分は兎も角、女房子供にも惨めな思いをさせて、仲間にも不義理したりして蔑まれ、毎日が後悔の連続であったであろう。

けれど、落語に登場する主人公達は、大抵がそんな立場の、恥ずかしい思いを重ねるような人なのだ。

これが、正に人間の本質なのである、人は愚かであり、目先の欲に目が眩んでしまうものである。

このような下賎の、最低の芸能を、蔑むことなく受け入れ、愛しんで、磨いて来た日本の懐の深さよ。

漱石も、子規も落語が好きだったように、庶民だけでなく、文化人も落語を大切にし、価値を認め、文学の基礎としていると思う。

後悔するのは人間の証拠なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?