ゼミ生日記 No.4「RPGにおける“台詞の無い主人公”って?」

はじめに

こんにちは 淑徳大学 人文学部 表現学科 杉原ゼミの持丸です。

今回は、私が現在進めている個人研究についてまとめさせていただきます!

☆ゼミ生日記 前回記事☆

ゼミ生日記 No.3 「隔月投稿 制作物完成への軌跡」

RPG(ロールプレイングゲーム)とは、1970年代のアメリカが発祥の、もとはテーブル上でのゲームを指す言葉です。

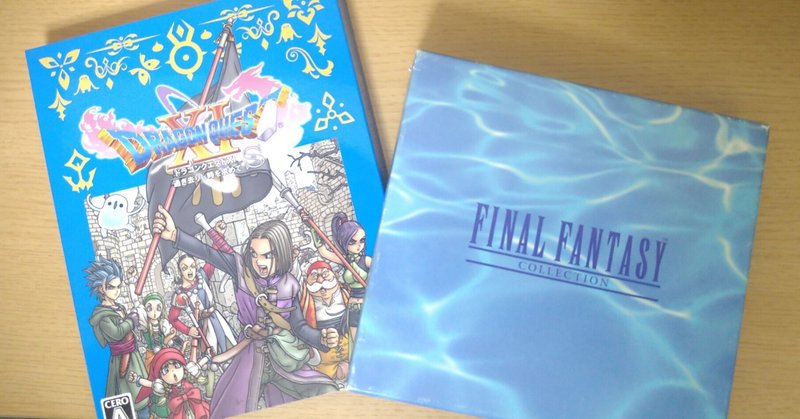

そんなRPGが日本に渡り、その後黎明期を経て国産のRPGが誕生しました。ファミコン時代にスクウェアから発売された『ドラゴンクエスト』や『FINAL FANTASY』は、知る人も多いのではないでしょうか。

『ドラゴンクエスト』の初代三作品は、”勇者が世界を救う”といういわゆる英雄譚であり、それ以降は”脱・勇者”がテーマとなっています。しかしシリーズを通し、多様な物語形式がポップな世界観で展開されていくのが特徴です。

『FINAL FANTASY』はその反対に、青春群像劇がウェット且つシリアスに描かれます。人間の葛藤や人間関係に伴う感情が交錯する物語性が特徴と言えるでしょう。

[参考文献]渡辺 範明『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか?』イースト・プレス(2023)

さまざまな作品が発売され、その物語形式から操作性に至るまで、常に進化し続け、且つ広く親しまれているRPG。

本研究では、そんなゲームジャンルのRPGにおいて、「役を演じるゲーム」という言葉に着目し、特にプレイヤーが主人公を演じている状況に近い作品について考察していきたいと思います。

1.研究概要

プレイヤーが主人公を演じている状況に近い作品ということで、RPGのゲームの中でも、上の画像のような台詞が無い・選択肢でのみ喋る主人公における、その共通点・効果・魅力について調べています。

最終的な目標は、4年次に、主人公を観客とした疑似RPGの声劇または演劇の脚本を制作することです。

そのための下準備として、まずは各作品の共通点の調査を進めています。

【主人公の分類】

研究するにあたり、ゲームにおける主人公を、大きく3つに分類しました。

① 名前・性格が完全に決められていて、キャラクター性が確立しているもの

(例:FINAL FANTASYシリーズ テイルズオブシリーズ)

② 名前が無く、ビジュアルはあるものの無個性であるもの

(例:聖剣伝説Legend of Mana 幻想水滸伝シリーズ)

③ ビジュアルが無い代わりにキャラクター性が確立しているもの

(乙女ゲーム・ホラーゲームはこのパターンが多い)

今回は、②に当てはまるRPGを対象として研究を進めていきたいと思います。

また、作品を絞る上での条件として、研究の都合上

①シリーズものの作品である

②既プレイ・または家にあるハードでプレイが可能である

という条件のもと、複数の会社の作品を対象としています。

現時点で対象となっている作品は、

〇FINAL FANTASY Ⅰ(1987年/スクウェア)

〇聖剣伝説Legend of Mana(1997年/スクウェア)

〇幻想水滸伝Ⅰ・Ⅱ(1995年・1998年/コナミ)

〇テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー1・2・3

(2006年・2009年・2011年/バンダイナムコゲームス)

〇ドラゴンクエストⅩⅠ(2017年/スクウェアエニックス)

です。

そしてこれに、限られたモード(流浪演武)のみですが研究対象になるということで

〇戦国無双4(2014年/コーエーテクモゲームス)

を加えた9作品を対象として、研究を進めています。

今回は研究するにあたって、大きく分けた4項目について調査することで、各作品や主人公の共通点について調べていきます。

参考サイト:【RPG制作講座】無口主人公の考察

各項目の研究結果については、この後!

2.研究結果

2.1 初期設定

主人公の初期設定とは、つまり年齢や、ゲームを始めた時点で主人公が持っている「肩書き」のことです。

まずは年齢の方に着目していきましょう。

今回の研究対象作品のうち、『戦国無双4』はキャラクターの見た目を自分で作ることが出来ます。つまり、プレイヤーによっては非常に幼い姿にすることも、高齢の姿にすることも出来てしまうので、一旦研究対象外にしましょう。

また『FINAL FANTASYⅠ』は、ドット絵の性質上、あまりその顔立ちからは年齢を感じられません。幼齢にも高齢にも見えませんが、正確な年齢が判断出来ないので、こちらも対象外です。

公式に年齢が公開されているのは、『ドラゴンクエストⅩⅠ』の主人公だけで、彼は16歳です。

また『幻想水滸伝Ⅰ』の主人公は、1999年に上巻が発売された小説版にて、14歳と設定されています。

では、他の作品はどうでしょう?

見た目からは、彼らは総じて10代中盤から後半に見えます。

そして他のキャラクター達との関連性からも、その年齢の予想はおおむね合っていることがわかります。

例えば、『聖剣伝説Legend of Mana』の主人公は、珠魅という種族の少女・真珠姫に、「お兄さま」「お姉さま」と呼ばれます。

彼女は種族から人間と年齢観が違いますが、公式の攻略本上で、外見年齢16~17歳と設定されています。

また、彼女の騎士である瑠璃は外見年齢19歳と設定されていて、かつ主人公とは常に対等な立場で言葉を交わします。

珠魅の外見年齢を人間としたときの年齢と仮定すれば、主人公は大体18~19歳と仮定できます。

『幻想水滸伝Ⅱ』の主人公には、親友のジョウイ、義姉のナナミという親密なキャラクターがいます。ジョウイは17歳、ナナミは16歳と設定されていることから、あまりジョウイと離れていない、かつナナミより年下である15歳くらいが妥当ではないでしょうか。

つまり、主人公の年齢は、不明な場合も、見た目から判断される通り10代中盤から後半にかけてをイメージして設定されていると考えられます。

では次に、その肩書きに着目しましょう。

実は今回の対象作品のうち、4作品は一般人です。

また一般人でない場合も、

『幻想水滸伝Ⅰ』は将軍の息子だが本人には実績は無い

『戦国無双4』はとある武将に頼まれて流浪の旅に出る一般の武将

『FINAL FANTASYⅠ』は一切不明だが無名の旅人と思われる

となっていて、どれも過去の経歴はありませんでした。

これもまた、台詞の無い主人公の共通点と考えられるでしょう。

2.2 特権

次に調査したのは、主人公の特権についてです。

特権とはつまり、主人公にのみ与えられた地位や能力のことです。

今回の調査では、この特権については2つのケースに分けられました。

1つ目は、大いなる意思などに選ばれる、または生み出されるケースです。

ここに当てはまるのは3作品でした。

『聖剣伝説Legend of Mana』の主人公は一般人ですが、マナの女神という存在に夢の中で「会いに来て欲しい」と言われる描写からゲームが始まります。

『テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー』シリーズの主人公は総じて、世界樹に世界の最後の希望である“ディセンダー”としてこの世に生み出されます。

『FINAL FANTASYⅠ』の主人公達は、光の戦士としてクリスタルに選ばれます。

これらは全て、主人公以外に同じ立場である人間がいないのも特徴です。

まさに特権と言えるでしょう。

2つ目は、強大な力を持つケースです。

『幻想水滸伝Ⅰ』の主人公は、物語の序盤に、 “27の真の紋章”という、紋章(幻想水滸伝シリーズにおける魔法を発動するための媒体)の中でも非常に強い力を持つもののうちの1つ“ソウルイーター”を宿すことになります。

『幻想水滸伝Ⅱ』の主人公は、同じく“27の真の紋章”のうちの1つであり、唯一2つの力を持つ特殊な紋章である“はじまりの紋章”の片方“輝く盾の紋章”を宿すことになります。

『ドラゴンクエストⅩⅠ』の主人公は、物語の中で自身が“勇者の生まれ変わり”であることを知り、またその力を発揮できるようになります。またその他に“命の大地の申し子”としての能力も持ち合わせています。

唯一無二の力を取得するという展開が物語上にあるのも、主人公の魅力となるでしょう。

2.3 相棒キャラクター

この項目については、なぜ研究するのかわからない人も多いのではないでしょうか。

本研究での相棒キャラクターとは、物語上で主人公の意思決定・感情表現を補助する立場にあるキャラクターのことです。

選択肢でしか喋らない主人公は、自発的に喋ることが出来ません。物語を進めること、感情を表現することにおいては、キャラクター性が確立している作品の主人公より難しいのです。

なので今回は、そこを補助してくれるキャラクターに着目してみましょう。

※この研究項目は筆者の主観的な意見となります。

『幻想水滸伝Ⅰ・Ⅱ』では、常に主人公の傍にいるキャラクターがその立ち位置にいました。主人公の侍従や義姉、親友など、身近な存在であればあるほど、主人公の意思や感情を確認しやすいのかもしれません。

『ドラゴンクエストⅩⅠ』も似ていましたが、その立ち位置にいるのはこの旅で最初に仲間になるキャラクターであり、今回の研究対象作品の中で唯一公式に“相棒”とされているキャラクターでした。

この場合は、該当キャラクターが諸事情によりパーティを抜けた際には、次に親密なキャラクター、または軍師などの冷静なキャラクターがそのポジションを受け継ぐ場合が多く見られました。

『聖剣伝説Legend of Mana』は、主人公ともう1人という、最大2人のパーティでイベントが進みます。場合によっては主人公一人旅ということも少なくありません。

この性質上、先程の3作品のような立ち位置のキャラクターはおらず、主人公はもう1人のパーティメンバーに振り回されたり、進んでいくイベントを第三者の立場で見たりという状況が主でした。

『テイルズ オブ ザ ワールド レディアントマイソロジー』においては、3作品を通じて“カノンノ”という少女が主人公を導きます。

しかしそもそもこの作品は、歴代のテイルズオブシリーズのキャラクター達が参戦するという性質から、主人公と歴代キャラクター達の交流や、歴代キャラクター同士の交流が多く描かれるため、カノンノが相棒という印象は薄く感じられました。

『聖剣伝説Legend of Mana』と同様、その場その場でいるキャラクターが補佐していく立場になっていくのです。

『戦国無双4』『FINAL FANTASYⅠ』には、この立場のキャラクターがいません。それにはそれぞれ違う理由があります。

『戦国無双4』は、他武将との交流がイベントとして描かれます。しかしこれはシミュレーションゲームのような選択肢であり、物語上で必要なものではなく、武将との親密度に関わるものです。つまり、相手の武将がこの選択肢を提示したり、補佐したりするものではありません。

『FINAL FANTASYⅠ』は、パーティメンバー4人が全て主人公であり、同時に全員が自発的に会話をしません。誰も主人公を補佐出来ないのです。

2.4 向けられる意識

続いて、主人公が他のキャラクターからどのような意識を向けられるかに着目しましょう。

ここでは、主人公の性別が固定である場合と、そうでない場合に分けて研究します。

性別が固定されているのは

『幻想水滸伝Ⅰ』『幻想水滸伝Ⅱ』『ドラゴンクエストⅩⅠ』の3作品

そうでないのは

『聖剣伝説Legend of Mana』『テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジーシリーズ』『FINAL FANTASYⅠ』『戦国無双4』の6作品となっています。

この2つの1番の違いは、主人公に好意を持つキャラクターの有無でした。

性別が固定されている3作品すべてに該当キャラクターがいるのに、固定されていない6作品には1人もそういったキャラクターが見受けられません。

またもう1つの特徴としては、主人公の親友というポジションのキャラクターも、性別が固定されている作品にのみ存在しました。

主人公の性別が非固定というのは、より主人公を無個性にする要素です。

それにより、主人公と自身の性別や性格により接し方が変わってしまう上記の2つの関係性が少ないのではないでしょうか。

また反対に、性別が固定されていない場合は、師として主人公を慕っている場合が多く見られました。これは性別にあまり囚われない感情ということで多く取り入れられているのでしょう。

3.現時点での考察

ここまでの研究から、台詞が無い主人公の共通点は、やはりプレイヤーの分身として必要な要素と、主人公を主人公たらしめる要素であると考えられます。

初期設定については、やはりプレイヤーが自身の分身であると感情移入しやすい、また自己を投影しやすいものである必要があります。

年齢設定もそうですが、やはりこれまでの経歴が無いという、今ゲームを始めたばかりのプレイヤーと同じく、主人公も謂わば白紙の状態であることが好ましいのでしょう。

特権や特別に向けられる意識は、主人公が物語を動かす役目を担う上で、その説得力を生み出すものです。そして同時に、自主的に台詞を発したり行動したりすることが出来ない主人公の魅力を、外部から引き出すのに必要な要素だと言えます。

この点で言えば、より物語を円滑に進めるのに必要な相棒キャラクターも、同時に主人公を立てるという重要な役割を持っていると考えられます。

また研究を進めるうちに、こういったプレイヤーの分身としての無個性な主人公が減少傾向にあると気づきました。

これについては、研究対象内で最も古い作品と最も新しい作品に目を向けると、その理由が見えてきます。

最も古い『FINAL FANTASYⅠ』は、ドット絵で主人公の表情というのが無く、またボイスがありません。

反対に最も新しい『ドラゴンクエストⅩⅠ』は、グラフィックが非常に綺麗であり主人公の表情が鮮明に見えます。またボイスもついており、『FINAL FANTASYⅠ』に比べるとその個性がかなり感じられます。

この2作品はどちらもスクウェアエニックスのゲームですが、年代によりその性質は変わっていることがわかります。

つまり、近年のゲーム業界におけるグラフィックの向上やフルボイス化により、無個性な主人公が減少していると考えられるのです。

映画のようなゲームにおける魅力と、プレイヤーの分身である台詞の無い主人公の魅力の両立は難しいのでしょうか。

おわりに

現時点での研究で、台詞の無い主人公の共通点について調べてきました。

今後は、そういった主人公ならではの魅力について、アンケートを用いて客観的な意見を取り入れていきたいと考えています。

またここまでの研究も、あくまで一個人としての見解も多く含まれているため、さまざまな意見を取り入れていきたいです。

最終目標である脚本の作成のため、主人公の設定やプロットの作成も進めていく予定です。

この作品で主人公を演じるのは観客の皆様、つまり、何も知らず、何も仕込むことが出来ません。

限られた中でどう設定するか、この記事を読んで興味が湧きましたら、ぜひ楽しみにしていてください!

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

以上、淑徳大学 人文学部 表現学科 杉原ゼミの持丸でした。

参照

渡辺 範明『国産RPGクロニクル ゲームはどう物語を描いてきたのか?』イースト・プレス(2023)

国際日本学研究科 修士学位請求論文 論文要旨

日本におけるテーブルトーク・ロールプレイ・ゲームの導入と発展

【RPG制作講座】無口主人公の考察

ファイナルファンタジー|SQUARE ENIX

ドラゴンクエストⅩⅠ 過ぎ去りし時を求めて S 公式サイト

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?