ゼミ生日記 No.2 企画展「多様性 メディアが変えたもの メディアを変えたもの」に行ってきました

はじめに

こんにちは! 淑徳大学 人文学部 の牧田です。 このnoteでは、淑徳大学 人文学部 表現学科 杉原ゼミの学生が ゼミ内でのプロジェクトや活動内容についてご紹介していきます。

このゼミでは、様々なプロジェクト活動と並行してマンガ、アニメ、ゲーム、小説、映画、メディアなど......、学生が興味を持っている多種多様なコンテンツの表現方法などについて、学生それぞれが研究しています。

個性豊かな学生たちが、各々の好きなコンテンツについて分析し、自分たちの企画や作品、創作に活かすなどして、新たな表現方法を模索しています。

フィールドワークやディスカッションに力を入れており、実際に見て、聴いて、体験し、共有することで探究を深めています。

今回は8月4日にゼミの有志で訪れた、ニュースパーク(日本新聞博物館)にて開催されていた『企画展「多様性 メディアが変えたもの メディアを変えたもの」』(会期:2023年4月22日(土) ~ 8月20日(日) )でのフィールドワーク活動を紹介します。

2022年度 ゼミnote ”Project”note__淑徳univ.杉原ゼミ|note

2023年度 このページ!

1. 企画展「多様性 メディアが変えたもの メディアを変えたもの」とは?

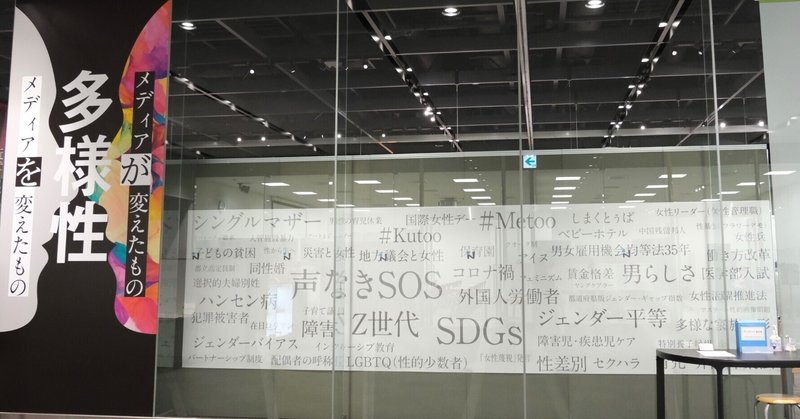

「多様性」をキーワードに、「メディアが変えてきたもの」と「メディアを変えてきたもの」を時代の変化とともに、振り返る企画展示です。

第1章 近代日本と女性、第2章 近代日本と格差、人権、第3章 メディアの中の多様性は、第4章 いま、メディアが伝える「多様性」、第5章 次世代の「メディアと多様性」の5つから展示が構成されており、様々な当事者・関係者・専門家からお寄せいただいたコメントを含む、約300点の展示資料がありました。

2 各展示を見学した感想

第1章 近代日本と女性

この章ではまだ日本の中で圧倒的に男性の方がより権力が強かった時代から、近代日本まで女性の教育、労働、生活について新聞がどう伝えていたかについて紹介されていました。1941年の新聞紙面には、戦争中に家庭を切り盛りする女性向けの記事と思われる、節約術を紹介するものや「終わりのない育児」という見出しがありました。1945年の終戦後には、女性が参政権を得たことを報じる記事もありました。また、女性記者の採用時に「生理があるのに、大丈夫なのか?」ということが問題に挙がったそうです。現在は男女雇用機会均等法によって、雇用管理全般において性別を理由とする差別は禁止されていますが、女性の社会進出が進んでいなかった当時は、新聞のようなメディアの仕事の多くも男性中心の組織で担われていたと言えます。

第2章 近代日本と格差、人権

ここでは明治から昭和戦前期にかけて、民族、障害、疾病を理由にした差別、労働や教育と貧困・格差をめぐる状況について新聞がどう伝えてきたか紹介されていました。1949年の「手がない人はバスの運賃が無料」という見出しの記事や、「強制不妊手術」「優生学」の記事をみることができました。この時代から徐々に科学が発展していくことで、今までの日常に存在することがなかった新しい人間の生き方が生まれました。こういったマイノリティの存在は、伝統的価値観が根強い地域社会の中で、現代以上に「異質なもの」として扱われているようにみえました。現代でさえ、大多数の人間と比べて、何かしら違う人間に対して接する際に異質としてみられることがあるのが現状です。そのため、過去の人間が異質と感じてもおかしくはないと感じました。

第3章 メディアの中の多様性は

ここでは昭和以降、特に1985年の男女雇用機会均等法の成立後、メディアの中の多様性がどのように進んできたのかがメインテーマであり、新聞だけではなくテレビやインターネットメディア、広告、海外メディアなども交えつつ紹介されていました。1986年に男女雇用機会均等法が成立したものの、現在でも女性の記者は全体の9%〜20%だといいます。ジェンダーバランスの観点でも、メディアの中の多様性は不十分だと感じました。メディアが多様性を受容した報道や番組づくりをしていくには、メディアに関わる人の多様性も保持していることが不可欠だと考えます。会場には、日本放送協会 (NHK)が積極的に取り組んでいるジェンダー問題に関する展示もありました。ジェンダーに関する意識や価値観はSDGsの浸透とともに、ここ数年でだいぶ変化してきましたが、世代間や個人間での差はまだ大きいと思います。意識変化には時間がかかるからこそ、メディアが継続してこの問題を伝え続けることも重要だと感じました。

第4章 いま、メディアが伝える「多様性」

この章ではジェンダー平等のほか、病気や障害を持つ人、性的少数者(LGBTQ等)、障害者、犯罪被害者、外国人労働者、少数民族・言葉(沖縄、アイヌ)、被差別部落、在日コリアン、中国残留邦人など様々な「多様性」の視点の報道を紹介されていました。私がこのコーナーで特に気になったのが「女性」、「見出しの付け方」についてです。まず「女性」についてですが、展示を見ていく中で女性は自身の体を、男性からのセクシャルハラスメントを単に受けるための物のように扱うべきではないというものを見ました。一方で性風俗産業で従事し生計を立てている女性も一定の割合で存在します。更に近年では店舗を介さずSNSを活用し活動している女性の方も現れています。こうして、搾取や強制ではなく、自分の意思で職業として選んでいる女性がいるのも事実です。セクシャルハラスメントや性暴力をしてはいけない前提がある一方で、どこからが性暴力になるのかといった判断基準は個人の価値観や感覚のズレによって異なり、判断が難しい部分だと思いました。

そして、多様性に配慮した報じ方を考える際に大事になってくるのが「見出しの付け方」です。見出しには人の注意を引くような言葉を選ぶことが多いですが、この展示会場には「見出しは一人歩きしても良いように 刺激的にならないように」という言葉が展示されていました。メディアが情報のどの部分を切り取り、どのような言葉を見出しに選ぶかによって、伝わる印象は大きく変わります。ちょっとした言葉の表現をきっかけにSNSで炎上することが少なくない現代だからこそ、常に発信者側が心得るべきことだと共感しました。

第5章 次世代の「メディアと多様性」

この展示では、メディア内外の若い世代の声を、多様性についての教育現場の取り組みも交えて紹介されていました。今回の展示物に関係するような事柄を反映した、高等学校、中学校におけるメディア教育について展示がありました。現在大学生である私には親近感を感じるものがありました。

おわりに

この展示では多様性を主張するコメントが女性から多く挙がっていました。それだけ日本では女性が声を挙げにくかった歴史があり、ジェンダーギャップが依然大きい国であることを象徴していると思います。「多様性」が意識され声高に発言できるようになったのは、ここ数年のことですし、またまだ日本ではそれが不十分です。国や個人の価値観を変えていくには、様々な立場の人がそれぞれの立場で発言ができ、必要に応じて社会に対して働きかけることが必要だと思います。一方でメディアが声高に「多様性が大事」と報じても、そもそも報じている側が多様性を大事にしていなければなりません。そうでないと報じていることの説得力がないからです。その点、今回の企画展では多様性の問題に対してしっかり向き合っていることが伝わりました。

人々の意識や考え方を変えるには当然時間がかかります。10年、20年と長い時間をかけてこの問題はどう変化していくのか。多様性の問題の解決に向けて1歩ずつ、社会から、そして個人からも進んでいくことが必要だと思いました。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。 以上、淑徳大学 人文学部 表現学科 杉原ゼミの牧田でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?