序003.中津川の商人横浜に生糸を売りに行く――島崎藤村『夜明け前』

≪1.横浜の開港と生糸貿易のはじまり003≫

「中津川の商人、萬屋安兵衛、手代嘉吉、同じ町の大和屋李助、これらの人たちが生糸売込みに眼をつけ、開港後まだ間もない横浜へとこころざして、美濃を出発してきたのはやがて安政六年の十月を迎えた頃である。・・・」

というのは、「木曽路はすべて山の中である。」で始まる島崎藤村「夜明け前」の第1部第4章の書き出しです。

『夜明け前』は、幕末から明治にかけての動乱期に生きた、木曽・馬籠本陣の跡継ぎ青木半蔵の半生を歴史とともに描いたもの長編小説ですが、第4章は、中津川の商人が物見高い老医者宮川寛齋らを伴って横浜の生糸売買の様子を見に行くところから始まります。

これを読んで驚くのは、木曽の山の中・馬籠の商人でさえ、なんと、安政6(1859)年6月2日の開港後、わずか3か月という時期に、横浜に生糸を売り込みに行こうとしていることです。この情報伝達の速さ、行動の速さ、生糸が売れるなら私も売り込みに行きたい、と出かけてしまう野次馬精神、機動力。これこそ、日本人の特性であり、近代化を急速に進めたエンジンといってもいいのではないかと思います。

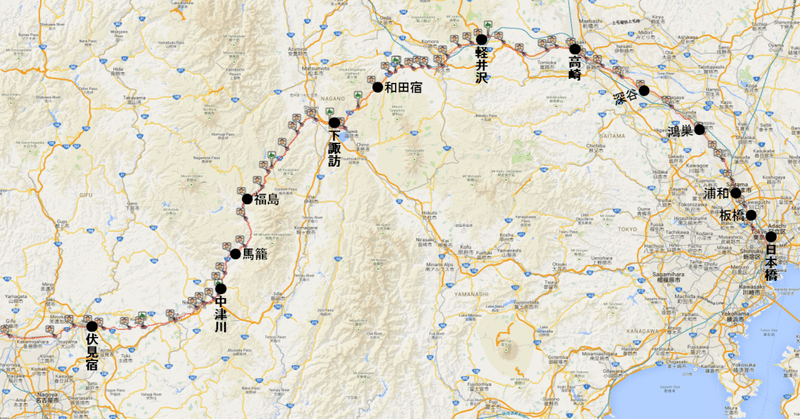

中津川から江戸に行くには、馬籠峠を越えて木曽路に入り、中山道を通って塩尻-軽井沢-高崎-板橋と経て江戸に入ります。距離は85里(約340km)、山道で10日を越える長い行程です(図003-1)。

その意欲たるや尋常ではありません。

藤村も、「中津川から神奈川まで百里に近い道を馬の背で生糸の材料を運ぶということは容易ではない」と書いています。

この時代にはまだ、塩尻から甲府・大月へと出て八王子に回り横浜にでるという選択肢はありません。甲州街道は街道としてはつかわれていましたが、標高千メートルを越える笹子峠は中山道のように整備されておらず、この難所を踏破するのが容易ではなかったのです。

安兵衛一行は、いったん江戸の定宿に入り、その宿の主人の案内で横浜の牡丹屋なる宿に止宿しまする。中津川から江戸に至る中山道の約85里、340kmの距離を、10日くらいで歩いています。まだ横浜に居留地も宿もない開港直後のことで、いきなり横浜に入るのは宿泊も含めて不案内で、容易ではなかったのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?