飛鳥工人はなぜ千年先が見えたのか?

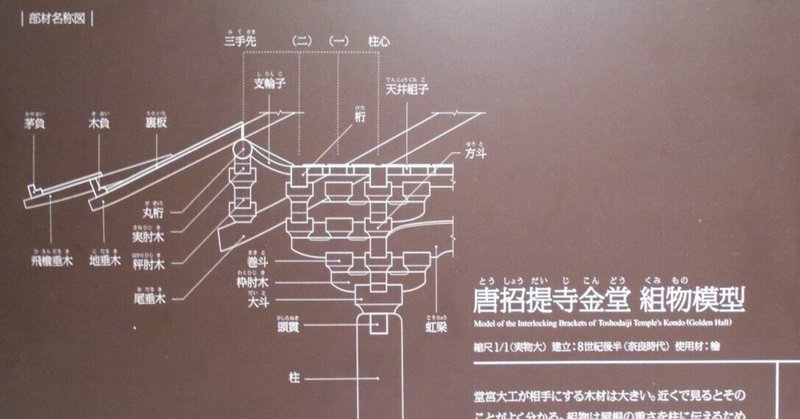

唐招提寺金堂 組物模型(竹中大工道具館)

法隆寺や薬師寺、唐招提寺などに使われているのはヒノキです。多くの木材の中でヒノキの1000年を超える耐久性、1000年を持たせる工法の工夫など、科学的な分析技術もない1300年前の工人たちは、どうやって発見したのでしょうか。

宮大工の棟梁として文化功労者に選ばれた西岡常一棟梁は、「私たちは先人のまねをしているだけ。総合力は当時の棟梁の足元にも及ばない……」と言っています。

1300年前の工人たちは、どうやってこうした工法を見つけ出したのか、それはいまだになぞです。すくなくとも、現代の私たちが無くしてしまっている、「何かを直感で感じる力」を彼等が持っていたことは間違いありません。

それはいったい何で、どうやって感じ取ったものなのでしょうか。生まれながらに備えていた、いわば天性の動物的な感性とでもいうものなのでしょうか。

私たちは、ある意味で古代人もその時代に合わせたそれなりの論理的な思考をしていたと考えています。その根底に、成熟していないとはいえある意味で当時のレベルでの知的(合理的)な思考がなされていたはずだと考えます。しかし彼らの思考を支配していたのは、環境から学んだ物理的な合理性を基盤にした思考ではなく、神話的な世界観、生きるために必要な再生の知恵だったのではないか(『月と蛇と縄文人』大島直行、角川ソフィア文庫)と言われています。

縄文土器や土偶の形状・デザインなどもそうした独特な神話的な世界観によって表現されていると考えることが自然だそうです。そうなると、飛鳥の工人たちが手がけた寺社建築なども、ある意味で、神話的な世界観に基づくものだったのかもしれません。論理を超越した世界観でもなければ、40-50年の寿命で1000年も持つ自然素材の活かし方を発見するなどは難しいかもしれません。神話的な世界観が時空を超えた実践技術を生みだし作り上げた創造物が法隆寺であり、薬師寺であり、技法だったと言えるかもしれません。千年先が見えたのではなく、千年先に通じる精神を感じたということかもしれません。

1000年生きているヒノキは、生えているそのままの姿で使えば、1000年は持つはず、柱の南面には生えていた南面をそのまま使う、というのは自然な発想でそれがそのまま飛鳥人の世界観につながっています。そこに生産性、効率という別の基準を持ち込めば、1000年生きるという命題は失われ、残るのは現代人がよりどころとする効率・コストダウンの成果です。手段と目的、主客が転倒しています。

ともすると現代では、神話的な思考で生み出された技法も、生産性が悪い、効率が悪いと反対され、科学の名のもとに、論理づけられないからと否定されてしまいかねない時代です。科学技術を発展させ、便利にすることで私たちが失ってしまったものの大きさを考えると、目のくらむような思いがします。これは、人間にとって果たして進歩なのでしょうか。私たちは幸せな未来に向かっているのでしょうか、それとも終末に向かって急いでいるでしょうか。

かつて工場では、匠がカン、コツを発揮して質の高い仕事をしてきました。しかし、1970年代から80年代にかけて、コンピュータの活用とともにデジタル化され、そうした俗人的な五感をベースにした暗黙知は標準化(=生産性・効率)の妨げになるとして、数値化された作業標準に置き換えられるようになりました。

こうして多くの工場で新しい作業標準やマニュアルが作られましたが、何年か試行錯誤の末、結局、それでは技術は伝承できないということが分かり、カン、コツそのものを基準として、新たな技能伝承の仕組みが作られるようになりました。

デジタル化が進んだ現在、現場ではそうした技能伝承と人材育成が続けられています。コンピュータの活用によって、工場環境は大きく変わりました。何でもデジタル化という流れの中で、こうしてアナログの持つ意味が見直されるというのは、”ものづくり強国日本ならでは”というべきかもしれません。私たちの心の底に流れている、スマートなものを作りたいというものづくりの通奏低音は健在、日本のものづくり、まだまだ捨てたものではありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?