序008.生糸がもたらした横浜への鉄道敷設

≪2.生糸貿易と鉄道の開通002≫

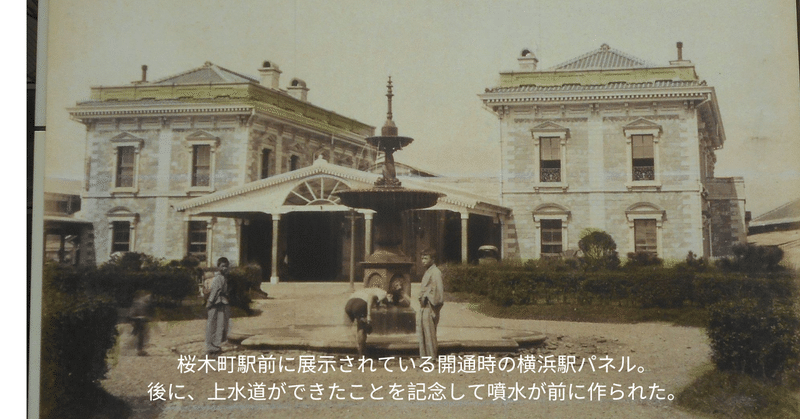

いま、最初の鉄道が、新橋-横浜間に開通したと聞けば、日本を代表する首都圏の京浜地区という最も交通の多いところに最初に鉄道が敷設されたという点でなんの違和感もありませんが、当時の横浜・神奈川宿は、港が開かれたとはいえ、当時は決して人口が密集した大きな村ではありませんでした。

そんな、横浜になぜ日本初の鉄道が開通したかといえば、

・東海道に沿って大阪まで鉄道を敷設しようと考えたこと、

・国を挙げての殖産興業・富国強兵政策を進める中で、唯一といってもいい資金源が、横浜の港から輸出した生糸であり、生糸や生糸商人、関係者が効率的に集めるために鉄道を敷いた

からでした。

いまでは東海道線は新幹線もあって、日本の大動脈となっていますが、東京と大阪を結ぶ鉄道を敷設するにあたって、最初から東海道にそって鉄道を敷設する案が決まっていたわけではありません。

詳細の説明は専門書に譲りますが、列強から日本が侵略される危険がある環境の中で、表日本の海沿いにある東海道は海が近く戦艦からの砲撃を受けやすいので、それを避ける意味では中山道が適切ではないかとして、当初は、東京-大阪を結ぶ日本の大動脈として中山道に沿って鉄道を敷設するという案も有力だったのです。

アジア諸国が欧米による列強の植民地化の波に洗われ、次のターゲットを日本に定めて列強の軍船が日本列島周辺に出没し、きな臭くなっている状況でのことでしたから、無理もありません。もし鉄道が最初に中山道に沿って敷設されていたら、日本の地域発展の様子も今とはずいぶん変わっていたでしょう。

そんな状況の中でも、政府としては、産業の近代化と軍備を進めるための資金源としての生糸の輸出を促進することが、重要な課題になっていました。そんな事情もあって、新橋-横浜間で鉄道が開通した後、続いて、営業を開始したのが1883年(明治16年)、1872年にできた富岡製糸場のある上州(中山道)に向けての上野-熊谷間の路線でした。

新橋-横浜が開通して11年後のことです。政府が資金を獲得するために生糸の輸出増大を目指してというのが大きな理由でした。この間、1874(明治7)年には大阪-神戸間の鉄道が開通しています。この時期、かなりの勢いで鉄道が敷設され始めました。経済を含めた国の活性化には鉄道が必要との考えからですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?