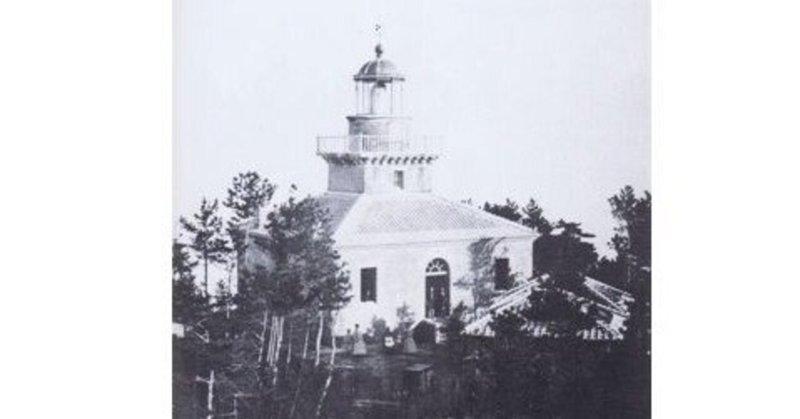

Y8-2. 観音崎灯台――フランス製レンズで光達距離26km

明治2(1869)年2月11日(旧暦1月1日)に完成した

観音崎灯台は、レンガ造りの四角い洋館だった

(「日仏文化交流写真集・第1集」駿河台出版社刊より)

最初に建設された観音崎灯台は、高さ12.12メートルの四角形のレンガ造り洋館で、標高40メートルの高台にあった(海面から52m)。

フランス製3等フレネル式レンズを輸入し、光源には3重心灯器を使用し、燃料は清国製の落花生のオイル、実効光度は1,750燭光で、光達距離は17カイリ(31.5km)だった。

建設工事が着工されたのが明治元(1868)年11月1日で、わが国ではこの日を「灯台記念日」としている。

太平洋を渡ってくる船舶から見ると、房総半島の突端にある野島崎灯台が最初に目に入る。

そのため、野島崎灯台が3-4倍強い光量で遠くから来る船舶に東京湾の位置を知らせ、観音崎の灯台が東京湾内、浦賀水道の航路を知らせるという分担になっている。

灯台の光源は点滅することが必要で、分銅の重さでロープを引っ張り、重力を利用してレンズを回転させていた。

燈台守は、夜間に光を点滅させるために、分銅を2時間おきに巻き上げねばならず、重労働であった。

当初はメンテナンスもあり、管理はフランス人技術者によって行われ、その後、イギリス人に引き継がれた。

上についているウォームギアがロープの引かれる力をレンズの回転に変えている。

観音崎灯台は、この後、関東大震災など、いくどか地震に見舞われて被害に遭い、現在のものは関東大震災後の大正14(1925)年に再建された3代目。

観音崎公園のバス停付近は、海べりが遊歩道になっていて散歩を楽しめる。潮風に吹かれながらのんびり歩くのも悪くない。

海水浴場や横須賀美術館、走水まで海際を散歩することができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?