048.ジェラール地下貯水槽遺構

≪3.生糸貿易をささえた横浜の洋館・建造物047/その他地区≫

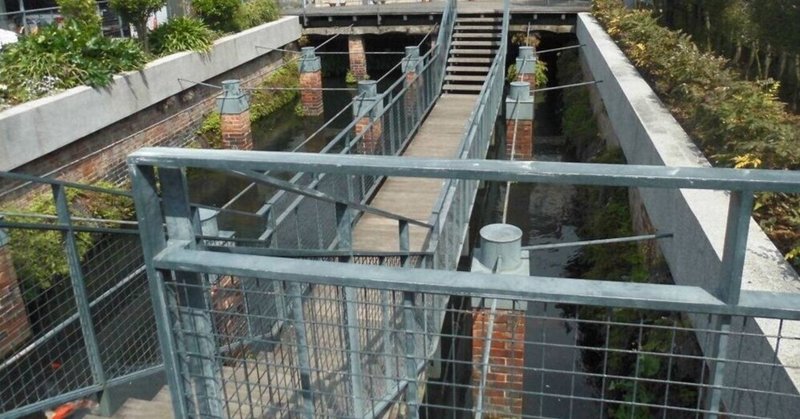

*ジェラール水屋敷地下貯水槽。レンガづくりで、これを作るためにレンガを自ら焼き、そちらでも事業化しました。

■事業家アルフレッド・ジェラール

1854年、日米和親条約に続いて英仏露蘭の5カ国と和親条約を締結すると、たくさんの外国人がやってきた。彼らの関心は物見遊山の観光ではなく「事業」、平たく言えば金儲けである。「事業」といっても、ほとんどがマルコポーロ描くところの「日出る黄金の国」を読んで一獲千金を夢見る商人だった。

日本はといえば、江戸幕府の時代だから、西洋の文化や技術を知った彼らから見れば、事業のネタは無数にあったはず。

そんな商人の大きな事業ネタは、

(1)西欧を脅威と考える幕府や諸大名への大砲を中心とした武器の販売、

(2)大型の船舶、洋家具、時計など、外国製品の日本での販売、

(3)日本からの産品(生糸、金銀など)の輸出

(4)すでに西欧では事業化されている事業・商品の日本での起業

の4種類であり、 生糸の輸出が急激に増えたのも、(3)の事業化をめざした商人が多くいた表れの一つでしょう。

そんな中で、消費文化の華が開きはじめていた西欧諸国に比べて、圧倒的に消費財などがない日本で、物を製造して販売すれば事業になるのではないかと(4)の切り口での事業化を考える人たちもいました。ネタは無数にありました。だれが早くそれらを事業化するか、行ってみればよーいどんの早い者勝ちだったといえます。

そのため、西欧にある事業をそのまま日本で展開するという商売が、開港と同時に横浜で行われました。牛肉・豚肉・牛乳の畜産業と販売、塗装、クリーニング、西洋家具、パン、石鹸、理容・美容、新聞発行、洋裁、マッチ、時計、アイスクリーム、西洋医学・病院、写真館・・・などなど、あげればきりがありませんが、こうした日本初が横浜にはけっこうあります。

そもそも、長崎は外国人の行動範囲が出島に限られていて、横浜のように市中に外国人は住んでいませんでしたし、使い慣れた商品を欲しがっている西洋人がいて需要があると考えれば、横浜からしかそうした事業は始められないでしょう。

そんな中で、新しい種を見つけて事業化したのが、フランスからやってきたアルフレッド・ジェラール(Alfred Gerard)でした。

彼が最初に始めた事業は畜産、屠殺業でした。まず、西洋人が求め、日本人も肉食をするようになると考えたのですね。1870年3月に発行された資料に居留地169番に“Gerard & Co. Yokohama Butchery”という会社名が見えます。

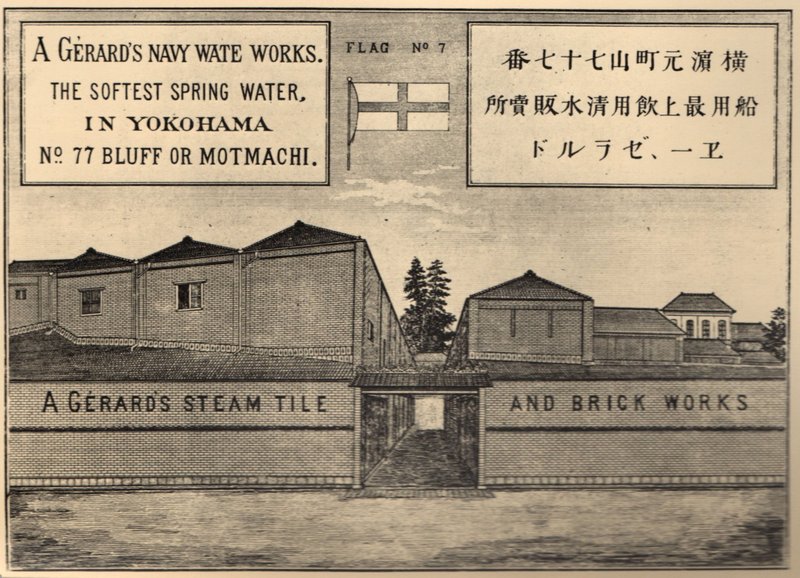

次に目を付けたのが水でした。1872年にはおなじところで、“Fourrisseur, Navy Water Works”という船舶用に飲用水を販売する会社が見えます。営業所ですね。

遠路はるばる日本にやってきた外国の船舶にとって、最大の課題は、帰りの航海に必要なきれいなおいしい水を確保することでした。サンフランシスコまででも2か月はかかる時代です。乗組員×60日間分の水を確保する必要があったのです。

お雇い外国人ではなく、自らやってきて日本で事業を起こし成功した外国人として、まずはジェラールの名をあげることができますが、そのジェラールの事業がどんなものだったのか、元町公園にある元町プールの横に説明版があり、これに簡潔に紹介されています。

■湧水の販売と西洋瓦の製造

===ここから===

ジェラールの瓦工場と水屋敷跡

(西洋瓦製造発祥の地)

この地は、明治初年フランス人アルフレッド・ジェラールが居留地建設にともなう西洋瓦や煉瓦を製造した工場ならびに水屋敷跡です。

ジェラールの経歴については不明な部分が多いのですが、居留地77番?79番の約 3,370坪(約11,200平米)を落札し、永代借地権を獲得して蒸気機関を原動力とした工場を経営しました。

「日本絵入商人録(明治19年刊)」によると製品には、 西洋瓦・普通及穿孔煉瓦・土管・タイルなどがみられます。

1873年(明治6年)の製作年号のある瓦が確認される最古のものです。

また、ジェラールはこの地から湧き出る清泉を代官坂に溝を掘って掘割に通し、「船用最上引用清水販売所」の看板を掲げて、船舶に販売しました。

水屋敷の呼び名がここから生れました。

大正12年(1923)の関東大震災により崖が崩れ、工場は倒壊してしまいました。

跡地は震災の復興に際して市有地となり湧き水を利用してプールを建設しました。

横浜市教育委員会文化財課

平成5年3月 財団法人 横浜国際観光協会

===ここまで===

ジェラールが永代借地権を獲得して湧水を確保し、蒸気機関を導入した工場を建設した山手居留地77番-79番の地は3,370坪=11,200平方メートル。どんな工場だったのか、残念ながら瓦・レンガ工場の方は跡形もないのですが、ご興味のある方は、『横浜銅版畫 文明開化の建築』(日本絵入商人録など、有隣堂、1982)を参照されたい。工場や店舗の状況が版画で紹介されています。

(「横浜銅版畫 日本絵入商人録」)

ジェラールの銘が入ったレンガや瓦は、山手の西洋館にたくさん使われたようでしたが、いずれも関東大震災で倒壊して処分されほとんど残されていません。時折建て替え時の基礎工事の際に遺構が出てきて、発見されたレンガや瓦が集められ、いくつか博物館などで展示されている程度です。

水が一定にたまると、少しずつ流れて下の貯水槽に水がたまるようになっていました。

■横浜の水は「インド洋に行っても腐らない」

ジェラールが手掛けた事業のなかで、残されているのは、この元町にある水屋敷の地下貯水槽だけで。この貯水槽は今でも水をたたえて、水槽ではコイが悠々と泳いでいます。山手のフランス山の裾にあるこの場所がいかに水を集めるのにいい場所かということを証明しています。

元町公園内にもう一つ煉瓦造り地下貯水槽(上部貯水槽)の存在が確認されています。上下の2つの貯水槽を使った集水の仕組みは、周囲の丘陵部の湧水が上部貯水槽にたまり、1メートルを超えると、下にある貯水槽に向かって流れ出すようになっていました。

上部に貯水槽のあったところには、いまは元町プールが建てられていて、貯水槽は見ることはできません。元町プールはオープンエアーの公共プールなので、夏の間は公開されていて誰でも泳げますが、いまは湧水ではなく、浄化された水道水が使われています。念のため。

かつて船乗りの世界では、「横浜の水はおいしくて腐らない」が一つの伝説になっていました。もとはといえばこのジェラールの水が、船乗りたちの間で「インド洋に行っても腐らない」と評判を呼んだことから。ひと昔前まで、横浜で水を積む、が船乗りの間でよく聞かされたのですが、それは横浜市が古くから山梨県の道志村と提携し、水を引いて飲用に利用していて、品質の高さが認められていたためでもあり、必ずしもその点で、ジェラールの功績というわけではないかもしれません。

水屋敷の場所は元町通り商店街の東の終点近く、元町プラザの手前を山手の方に入り、ウチキパン(明治20年に開店した最古のパン屋といわれる)を右に見ながらまっすぐ進めば、ジェラールの水屋敷地下貯水槽があります。その道をさらに進むと元町公園があり、中段にプールがあります。プールの横に、ジェラールの瓦工場と水屋敷跡の案内板が立っています。

●所在地:横浜市中区元町1丁目77−18

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?