【知られざるアーティストの記憶】第67話 情熱的な友のアドバイス

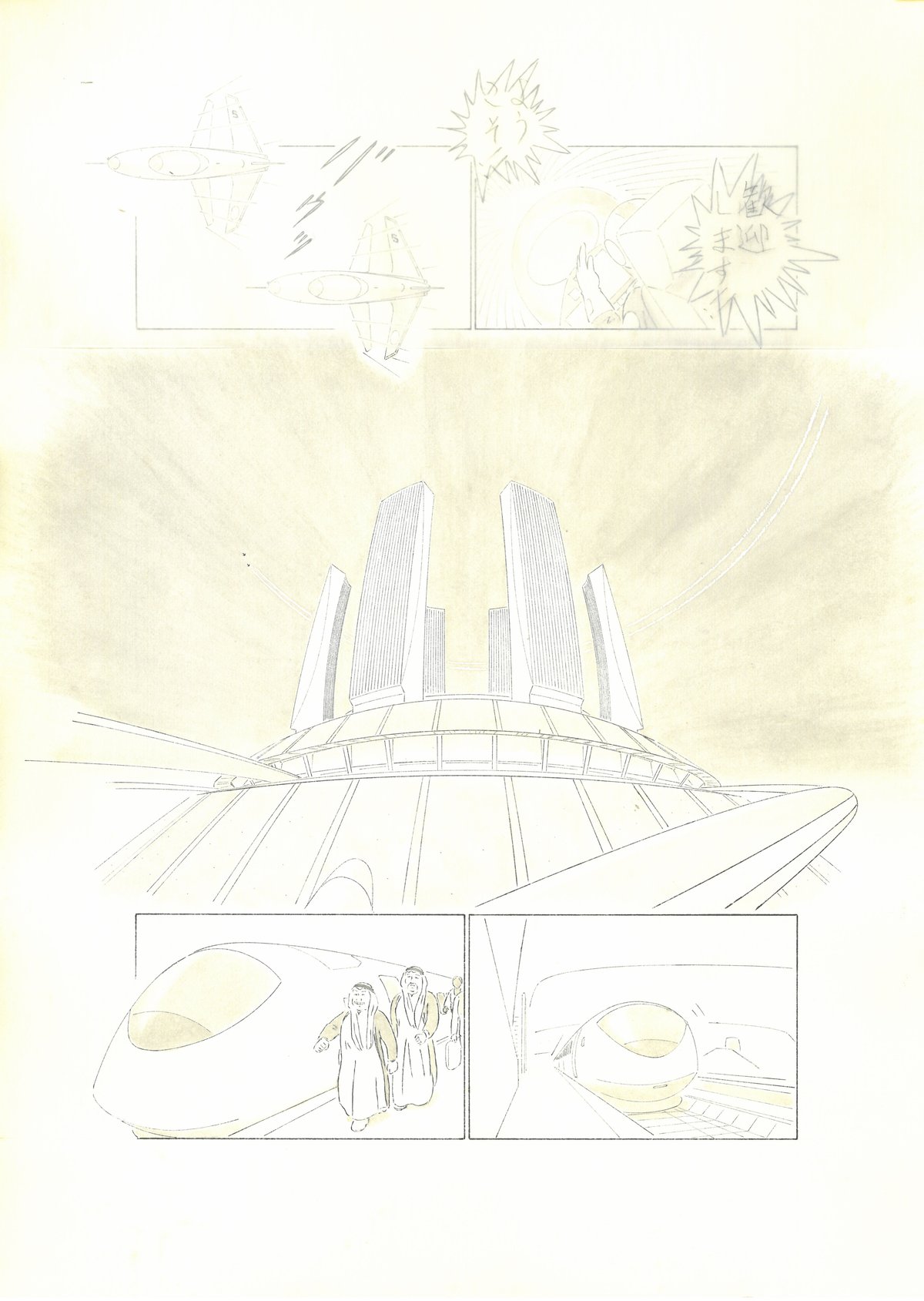

Illustration by 宮﨑英麻

*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。

知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で

マリに遺した記憶の物語*

第9章 再発

第67話 情熱的な友のアドバイス

*余談ですが、マリと出会ったときの彼の年齢と同じ話数まで来ました。

初めに、性格のタイプを診断するためのいくつかの質問があった。それは、様々な対人関係の場面においてどのように感じ、どのように行動するかについての質問で、せいぜい5つほどであった。マリが答えると、マホは一つの性格タイプを導きだした。マリがツインレイかもしれないと感じる相手についても同様の質問がなされた。そして、マホはマリの夫についても訊いた。3人の性格タイプが出揃うと、マホは

「マリさんとイクミさんはツインレイですね。」

と、いともあっさりと診断を下した。

マリは診断があまりにも簡単だったことに少々拍子抜けした。それに、人生の中でツインレイと出会えるのは奇跡的なことだと思っていたのに、メイもメイの友人もツインレイに出会えているのはどういうことかと訝しく思った。むろん、そういう人だけがマホと出会えるのだと言われるとそういうものかもしれなかったが。

一方で、マリたちの事例はマホがこれまでに話を聞いてきたカップルの中でもとりわけツインレイらしかったようで、マホは心なしか嬉しそうに見えた。二人の出会った境遇の話を聴きながら、マホは大きな目に涙を滲ませていた。

「マリちゃんとツインさんの話、感動だったよ。」

セッションを隣で漏れ聞いていたメイが言った。

「うん、なんか大きな扉が開いたかも。この人と出会った意味をずっと考えていたんだけど、そのパズルがはまった気がした。」

「それすっごくよくわかる。私もマホちゃんに会って話を聞けたとき、ようやく呼吸ができるようになったような感覚だったから。」

メイもツインレイと出会い、マホに話を聞いてもらうようになるまでは孤独だったのだ。マリはこの自分にとって未知なる宗教の完全なる信者になることに少しの不安を覚えたが、その理論やキーワードの中に、自らの成長のために必要な何かが含まれているという直感は、それ以上に否定しがたいものがあった。そして、意外にも身近にメイという同じ境遇の仲間を得たことは、これまで彼を一心に思ってきた自分の道のりがいかに孤独だったかということをマリに気がつかせ、仲間意識の安堵の中に引き込んだ。

マリは思わず、彼との関係でいちばん切なくモヤモヤしていることをメイにこぼした。彼が私を抱いてくれないんだよ。あとちょっとのところでいつもやめちゃうの。どうしてなんだろう、メイちゃん。

「自分の心の声に耳を傾けてあげることがいちばん大事だからね。相手の気持ちも大事だけど、自分の気持ちも少しずつでいいから伝えてあげて共有することで、ツインは統合に向かえると思ってるよ。ツイン同士の交わりって本当にすごいからね!マリちゃんもツインさんも枠をはずして解放されてみてね。地球のためでもあるんだよ。」

友達と話すということは、ときに自分には持ち合わせない発想と出会い、勇気まで授かったりするものである。マリは素直である。メイの熱いアドバイスに従い、「アレ」を早速ドラッグストアで買って来て、翌日彼に持参した。

「アレ」のことは彼も以前に、

「私が必要を感じたら買ってくるから。100円ショップで4個入りのを売ってることも知ってるから。」

と話していた。マリは彼が自分の意思で買ってくるのを待っていた。メイは、待っているのではなくマリが自分で買っていって意思を示せと言う。そう、「アレ」とはコンドームである。

T山麓のカフェから自転車で帰宅したとき、彼の家の前で彼に会えたのは、マリがちょっぴり予想していた通りであった。その翌日、マリは彼の家で彼と一緒に昼食を作って食べ、ゆっくりと過ごした。

「ねえ、ツインレイなんだってよ、私たち。」

「ん?」

「あのね、あなたと私は魂の片割れ同士なんだって。」

こんな話を彼はいったい信じるだろうか。いや、笑われるかもしれない。そう恐れながらも、マリは嬉しい気持ちを隠しきれていなかったはずだ。マリはメイを通してマホと出会ったあらましを彼に話した。

彼は、驚くでもなく、否定するでもなく、まるで初めからそのようなことは解っていたかのように、マリの様子をにこやかに眺めていた。一呼吸置いてから、

「女性はそういう話が好きなんだろう?」

と言った言葉の中にさえ、それを見下すような響きは一切含まれていなかった。

「ツインレイの考え方っていうのは、宗教的に見ても間違ってはいないよ。キミの言うことはすべて間違ってはいないよ。だけど、私の気持ちがそうなれないんだよ。」

マリは帰り際に茶色の紙袋を彼の手に押し付けた。

「何これ?」

まるで見当が付かないという顔で彼が聞き返すと、マリは黙って恥ずかしそうにうつむいた。彼が袋の中に落とした視線は、再びマリに向けられたときに熱を帯びた。それから彼は黙ってマリのことを強く抱き締めた。彼が一生のうちに片手の指で数えるほどの回数だけ見せた、何かにひどく感動したときのキラキラとした泉のような眼差しのうちの一回を、マリはこのときに見た。

「これは、キミがもし家に持ち帰ったら、夫に変に思われるんだろう?」

「そりゃあそうよ。私がコンドームを買って帰ったことなんて一度たりともないんだから。」

「それじゃあ、これは私が預かっとく。」

★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?