【知られざるアーティストの記憶】第69話 バナナのキスと家族との絆

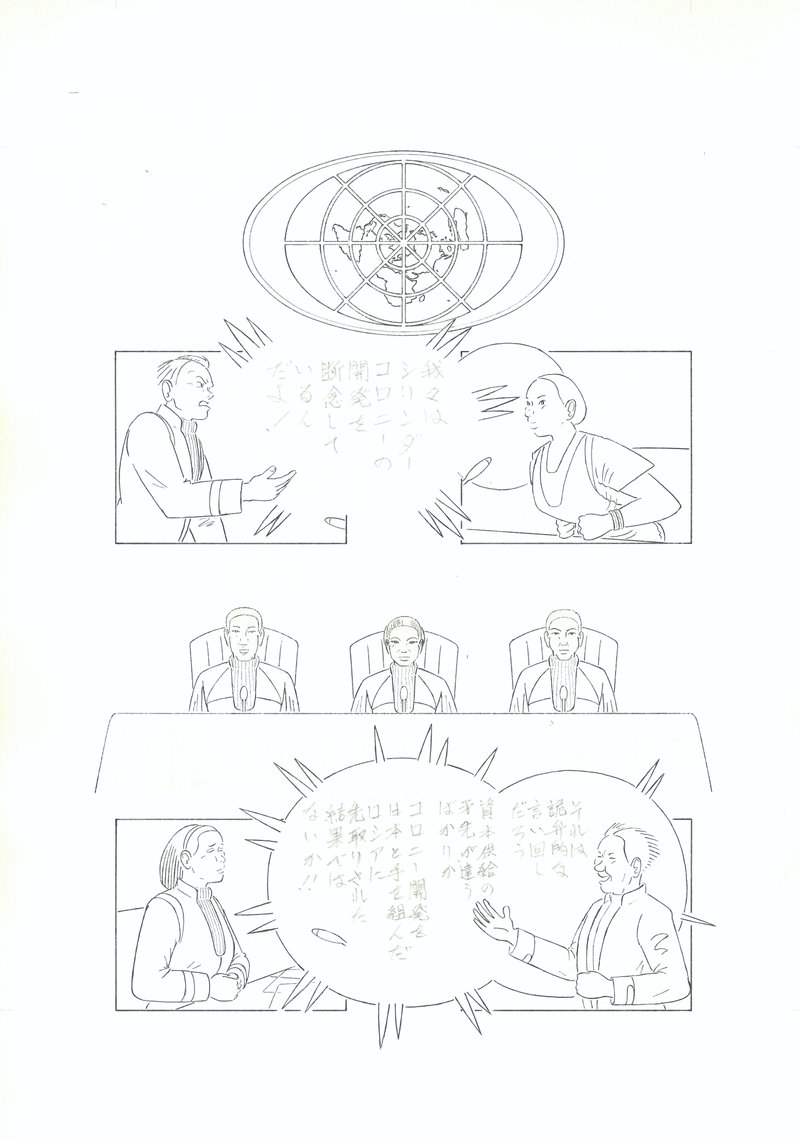

Illustration by 宮﨑英麻

*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。

知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で

マリに遺した記憶の物語*

第9章 再発

第69話 バナナのキスと家族との絆

会えばキスをするのが当たり前になった頃、

「口臭、する?」

とだしぬけに彼が訊いた。そんなことを気にしていたのか、と意外に思った。

「ううん。一度も感じたことないよ。」

そう、彼の口臭は不思議なほど無臭であった。マリは女のたしなみとして彼に会うときには口臭に気をつけていたが、

(逆に私は大丈夫なのかな?)

と不安にもなった。

キスをして毎度無臭な人などいないと思っていた。ましてや年齢を重ねた男性で何の臭いの蓄積もないのは、タバコもお酒もコーヒーも飲まない、ニンニクも食べない彼の清らかさなのだろうか。潔癖症ゆえ歯磨きは念入りかもしれないが、それ以上に特にそのことを気にかけている様子でもない。その証拠に彼は、たった今バナナを食べていたその口でも平気で唇を重ねてきた。

バナナといえば、彼はしょっちゅうバナナを食べていた。早起きな彼は、マリが気功から戻ってくるような時間にはすでにお腹が空くのだろう。そして、

「キミも食べる?」

と言って、冷蔵庫から取り出した冷えたバナナをマリにも差し出した。マリはバナナを好んで食べないし、常温であっても体を冷やすバナナが冷蔵庫で冷やされているものは遠慮したかったけれど、彼の好意が嬉しくて食べた。

逆にアボカドは電子レンジで温めてくれた。包丁で縦半分に切り離して種を取ったものを、再び元通りに丸く合わせてレンジでほんのりと温め、その半分の切れを大きなスプーンと共にマリに渡した。

「アボカドと言えば、わさび醤油じゃないの?」

「それもいいけど、私は何もつけずに食べちゃう。何もつけなくたって美味しいよ。」

マリも子どもの頃は、何でも調味料をつけずに素材そのものの味を美味しく味わえたことを思い出した。

彼の素朴なもてなしは、マリの記憶にくっきりと残った。こういうさりげない日々の幸せが、マリにとってはさしあたり一番重要であった。彼がどこかへ仕舞い込んでしまった、マリが買ってきた茶色い紙袋に入ったアレのことは、渡したことで満足してしまって、あとは彼の気持ちが熟するのをマリはのんびりと待った。むろん、チャンスがあれば精一杯に彼のことを誘った。彼の体に優しく触れることで、彼の気持ちがほぐれていくことをマリは信じた。

「キミとセックスをするなら、その前に私は泌尿器科で性病の検査を受けてこなきゃならない。いくら自覚症状がなくたって、性病がないとは限らないんだから。キミに移すわけにはいかないもの。」

と彼は言うのだった。

(え、童貞なのに?)

マリは口に出さずにそう思った。性体験がなくても、出生時に母体を通して性感染するケースがあることは知っていたが、彼の歳まで何の自覚症状も現さなかったそれが万が一マリに移ったとしても、何か問題が現れたときに対処すればよいくらいにマリには思われた。潔癖症であると、体を重ねるのにもずいぶんと面倒なのだな、これではいつになることやらと思う反面、ずいぶんと彼に大切にされていることをマリは自覚した。彼に比べれば穢れているかもしれないマリの体のことは、彼は一切問わなかった。

2021年12月9日、彼は月に一度の血液検査のためにT大学病院を受診した。血液検査の結果が悪化していたため骨髄検査も受けたところ、わずかではあるが白血病の陽性反応があり、12月13日から5度目の入院と抗がん剤治療をすることとなった。寛解、退院してからわずか4カ月での再発となった。

この結果を受けて、あれほど再発に怯えてじたばたしていた彼は、むしろほっとしているかのように心定まって見えた。信じられずに呆然としてしまったのはマリのほうだった。二人の願いや苦心をよそに、彼の肉体と魂は、再発のほうへと迷わず歩みを進め、その速度すら変えずにその領域へと足を踏み入れたようだった。

12月13日に予約していた中医整体のタケイさんは再びキャンセルとなった。一度目は弟の入院日と、そして二度目の今回は彼本人の入院日と重なるという巡り合わせとなった。

昔から彼は、家族が何らかの危機的な状態にあると、無意識的に体が反応してしまうのだという。父親が亡くなる当日は、自分の体がとても軽くなったように感じられた。母親が亡くなるときは、その数日前から原因不明の熱が出続けて、病院で検査をしても何も異常は見つからなかったが、翌月に母親を納骨した途端に嘘みたいに何でもなくなったという。ただ、発熱と同時にしゃがれてしまった声だけは、今もずっと元に戻らないのだと。

そして今、弟のマサちゃんが脳溢血による記憶障害で精神病院に入院している。入院前には寂しさからお酒に依存していた時期があった。彼は、現在の不眠や白血病の悪化傾向が、弟の状態に連動している気がしてならないという。父母のときも、弟のときも、別に意識を向けているわけではないし、自分の意思でしているわけでもないが、体が反応してしまう。でもそれが、自然な家族の愛の絆なのだから、と彼は言う。

敏感なことは悪いことではない。しかし、家族との心と体のつながりが、自分の体を破滅に向かわせていると、彼自身が捉えているのだ。家族との愛の絆が自分自身のプラスになる方向に働かないのは、彼が自分の人生を生きていないからなのではないか、とマリは感じた。

「キミは私に生きていてほしいなら、キミのためにも生きないと。」

と彼は言う。

「私のためじゃなくて、あなた自身のために生きてよ。」

とマリは叫んだ。

★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?