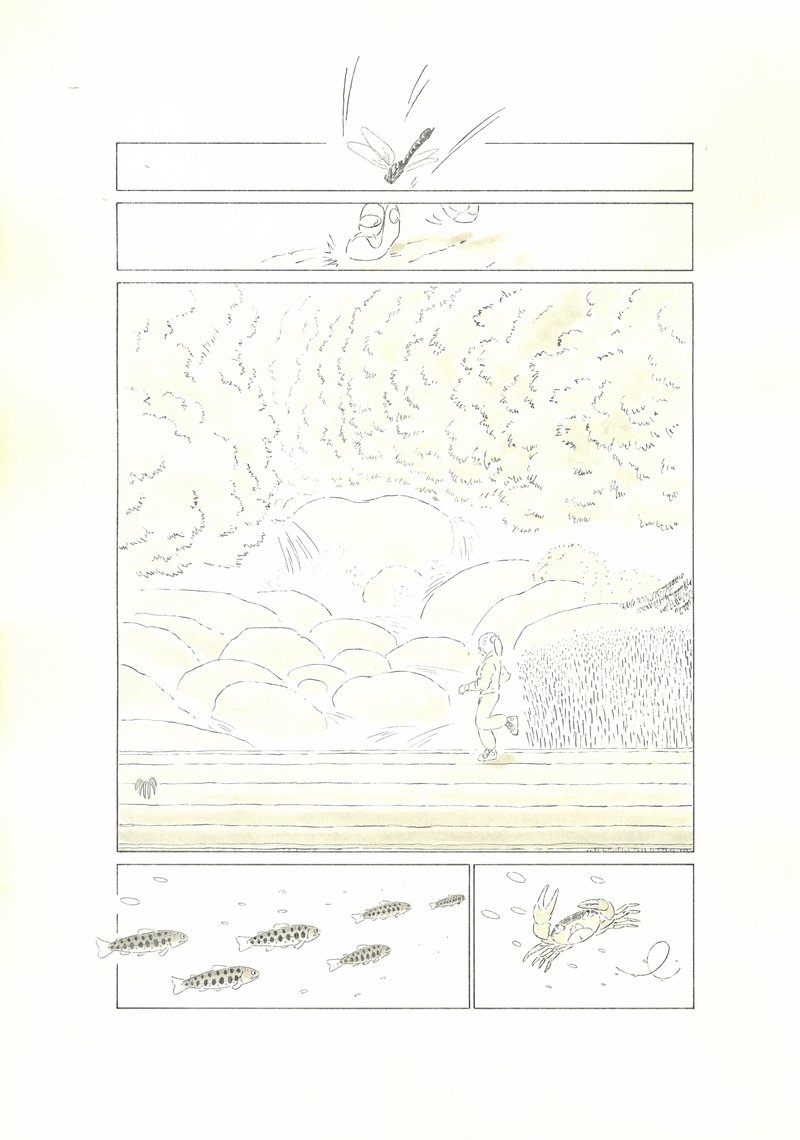

【知られざるアーティストの記憶】第62話 マリの見ていた幸せと、彼の見ていた恐怖

Illustration by 宮﨑英麻

*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。

知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で

マリに遺した記憶の物語*

第9章 再発

第62話 マリの見ていた幸せと、彼の見ていた恐怖

あなたのぬくもりをたくさん感じた確かに感じた

ぬくもりがひとつになった

去年の今はあなたの名前さえ知らなかった

あなたは髪が長く

私はあなたを遠くから想った

遥か昔からあなたを愛していたような気がする

2021/11/30 「愛12」

お互いの背中に腕を回して、温め合ったぬくもりからこぼれ落ちた言葉を、マリはその場で言葉にできない。家に帰ってから紙に書き留めて、彼のポストにそっと届ける。それは、得体のしれない不安が二人にそっと忍び寄っていた日々のことだった。彼はその不安のほうを向いて目を見開いていたが、マリはそれに背を向けてうっとりと目を閉じていた。

風邪をあなたに移さなかった?

それだけが気がかり。あとは100%幸せです。ありがとう。

2021/11/30 Mari

イクミさんへ、

冒頭の言葉を綴った手紙を、マリはこのように締めくくった。マリは不安な日々の中にあっても、この上ない幸せの只中に居ることを疑わなかった。

ある日、マリの完全な裸体を見て彼は、

「キミの体は、ずいぶんときれいだね。女の人ってみんなこんなにきれいなのかなあ。」

という感嘆をこぼした。ほんの少し前までは、何が何でも隠そうとしていた自分の裸体を、自ら彼の前に露わにするまでにマリが変わったのは、気功を始めてから急速に無駄な肉が落ちて引き締まった体に相応の自信を持っていたからに他ならない。実際に、彼と共に過ごしていたとき、マリはおそらく女として人生で最も美しかった。

マリは彼の手のひらを、マリの頬、胸、尻などにそっと触れさせながら、彼を優しく抱きしめ、愛撫した。

「それにしても、ちっちぇえおっぱいだなあ。」

と彼は遠慮もなく言い放った。その正直さにはクスッと好感を抱きながらも、マリはそのことに関しては言い訳をしたかった。

「ちっちゃくなったの!だって3人の息子たちに3年前後ずつおっぱいをくれたんだよ。私のおっぱいを侮辱したら許しませんよ?」

「そういうわけじゃないよ……。」

と彼は声を小さくした。

「ところで、さっきキミは自分の性器を触っただろ。手え洗ってこい。」

と彼が突然言い出した。マリは性器に触った覚えもなかったので、きょとんとしながら口を尖らせた。

「え、触ってないよ。」

「いいや、触ったよ!いいから手え洗ってこい。」

彼はマリの両手首を背後から掴んでキッチンの流し台まで連れて行き、手を洗わせた。洗い終えた手を彼に布巾で拭ってもらいながらマリは、妙に屈辱的な悲しい思いを抱えた。

(そんなことを言っているようでは、この人、はたしてセックスなんでできるのかしら?)

マリはまたしても、彼を誘う試みに失敗した。

またある時、マリは自宅からホットサンドメーカーを彼の家に持参し、二人でホットサンドの昼ごはんを一緒に食べた(→関連記事)。彼はよくサンドイッチを作って食べたので、じゃあ、たまにはホットサンドでもどう?という急な思い付きからそれに至った。それゆえ、具材はマリの家にあったあり合わせの食材を用意したが、それで十分であった。彼は人生でホットサンドを食べたことが一度もなかったのである。

そのホットサンドメーカーは、夫が買ったものであった。あるとき、ラジオのパーソナリティがやたらと絶賛するから、ホットサンドが食べたくなったと言って、突然それを買って来た夫に対し、

「もう!置く場所のことも考えないで、勝手に買って来ないでよね。」

と小言を言った自分を思い出し、マリは少しチクリとした。ほんとうは置く場所のことなど大した問題ではなかった。ただ、買う前に一言相談をしてくれない夫に、ほんの少しの寂しさを感じただけであった。実際に家族で作って食べるホットサンドは予想以上に美味しく、楽しかったので、夫の勇み足も間違いじゃなかったことを、マリはすぐに認めることとなった。

マリが憎々しさを感じてしまうような夫の行動がもたらした、あたたかな家族の幸福を、マリは彼に届けようとしているのだ。

「おいしいね。」

彼はまた、目をまん丸くして感心した。その素直な驚きと感動は期待以上で、マリの思惑を十分に満たすとともに、小さな罪悪感を癒した。

やがて、12月を迎えた。家にエアコンを持たない彼は、寒さが増してきてもストーブを出してくる様子もなく、外界と同じに冷え込む室内でダウンジャケットを着て過ごした。煮炊きをすることもない広い家に、たった一人の彼が暮らすのだから、家が温まる要素は日当たりの他にはなかった。

あるとき彼は、布団を敷いていた1階の彼の部屋よりも日当たりの良い2階の部屋へ、寝床を移動した。彼は夜、ほとんど寝付けていないことを次第に気に病むようになった。彼は、母親を介護していた時期に、母親をトイレに連れて行くため3時間おきに起きていた習慣が抜けなくなり、今でも続けて長い時間眠れなくなったのだという。そして、眠れないことこそが自分の免疫力を低下させ、病気の再発に向かわせる原因であると、あるときふと、自ら結論を下したのだった。

そのことに気がついた彼は、まるで取りつかれたように恐怖し、すぐさまT大学病院に電話をかけた。そして病院の指示通り、その日のうちにT大学病院を受診した。

★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?