【続いてる写経 1491日め】みっちりと、『法然と極楽浄土』展

GW最終日、『法然と極楽浄土』展@東京国立博物館へ行きました。

今回はレクチャー付きチケットゲット。

まずは當麻寺奥院 川中教正副住職が解説する国宝「綴織當麻曼陀羅」絵ときを大講堂で聴講しました。

奈良県葛城市にある當麻寺。

過去2回訪れたことがあります。とても美しく由緒ある寺院です。

さすが関西のお坊さんというのは、話が上手いというかオモロイ。

當麻寺所蔵の国宝「綴織當麻曼陀羅」は、修復後初めて奈良県外で公開。

この曼荼羅、藤原家の中将姫が當麻寺に入山し、尼となったのちにお告げを得て、ハスの花から糸をとり、爪先を使って織り上げたという伝説があります。

曼荼羅に描かれているのは、『観無量寿経』の内容。

文字が読める人が少ない時代に、仏様の教えを広めるために絵でわかるように製作されたとのこと。

絵解きでは左側にマガダ国の王子の話、さらに西方浄土の様子を説き、思い浮かべる瞑想の方法が右側に描かれているのだそう。

この曼荼羅は、損傷が激しいため室町時代、江戸時代に複製品が作られており、當麻寺には室町時代のものが現在は飾られているそうです。

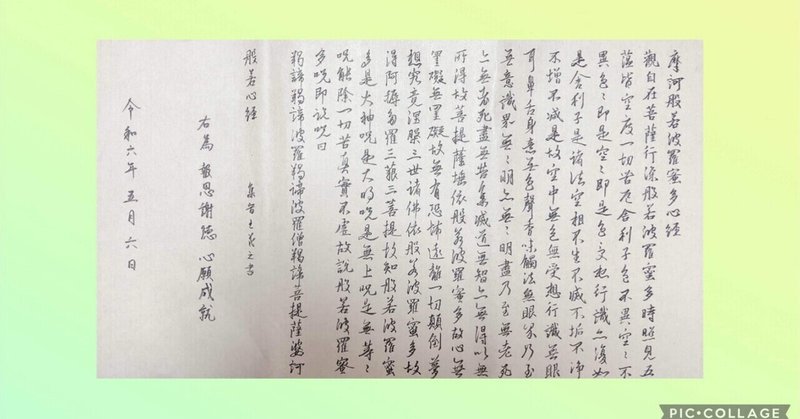

講義会場に飾られていたレプリカはこちら。

本会場では、この国宝の曼荼羅は本日までの公開だったので、観られてラッキーでした。

が、、、あまりの損傷の激しさに、会場で飾られているものを見るだけでは、中央の阿弥陀如来と勢至菩薩・観音菩薩様はわかるけど、周囲の絵にいたっては何がなんだかまったくわからない。

これはレクチャー聞いておいて良かったです。

ニコ美に、この展覧会の紹介があり、その中で當麻曼荼羅のご住職解説も少しありました。

https://www.youtube.com/watch?v=M_ggwkOI-Jc

さて、當麻曼荼羅は出品の目玉の一つとは言え、この展覧会主役は法然上人。

そもそもこれは浄土宗開宗850年を記念した展覧会。

比叡山で修行していた法然さんが、中国唐代の阿弥陀仏信仰者である善導(ぜんどう)大師の教えを発見。誰もが等しく阿弥陀仏に救われ、極楽浄土に往生することができる方法として「南無阿弥陀仏」を唱える教えを説いたことから、浄土宗は始まります。

目玉の中で印象的だったのは、修復後の初公開の『阿弥陀二十五菩薩来迎図(あみだにじゅうごぼさつらいごうず)』、通称『早来迎(はやらいごう)』。極楽浄土から阿弥陀如来がお迎えにくる場面描いたものです。

通称通り、スピード感のある画面構成、カッコよかったです。

ちなみに、先ほどのご住職いわく、

阿弥陀如来様がお迎えに来た時は、

脇侍である勢至菩薩様が励ましてくれるので、同じく脇侍の観音菩薩様が差し出した蓮の椅子に飛び乗れ!!とのことです。

将来、極楽浄土に行く時のために覚えておいて損はないと思います。

さらに、イメトレのための”蓮型クッション”もグッズで売られてました。

個人的にグッときたのは、敬愛する善導大師に、法然さんがご対面するシーンを描いた絵『拾遺古徳伝絵』。

この時の法然さんの表情がね、

きゃー!推しに逢っちゃった、逢えちゃった!!

とってもキュートだったのです。

二種あったのですが、どちらもホッペと唇が赤くて、カワイイかったのです。

絵巻ものってやっぱり日本のマンガの原点なのだな〜と、しみじみ思いました。

展示は鎌倉〜江戸時代にかけて、関連の国宝と重要文化財てんこもり。

最後の最後までどの章も展示のクライマックス感半端ない。

やはり、徳川幕府のバックボーンがあるのは大きいですね。

家康公の「南無阿弥陀仏」写経も展示されておりました。

ワタシにとっては特に追ってこなかった、法然上人そして浄土宗について、学ぶ良い機会となりました。

その他色々発見もあったので、ぼちぼち書いていきたいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?