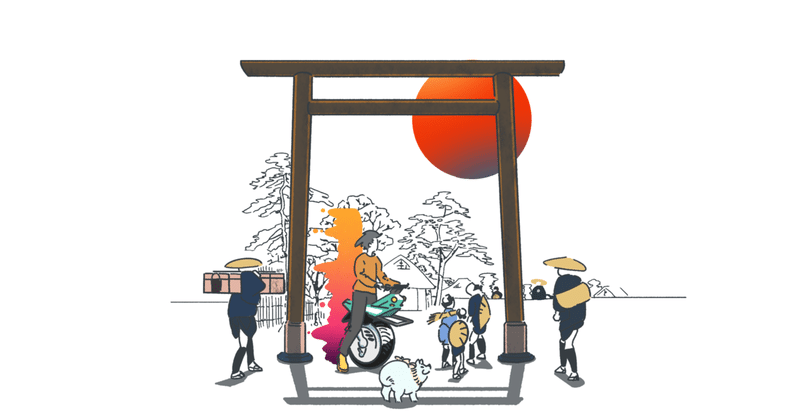

#94 江戸時代のお伊勢参りブーム

実のところ

伊勢市民は『内宮』になかなか行かないものです。

今や内宮に続く石畳の往来には

観光客でごった返していて

昔よりも気軽に行ける感じではなくなった気がします。

地元民であそこに行くのは

伊勢に友達や親族が来た時に

案内する時くらいじゃないですかね。笑。

とは言ったものの、正直私が小学生の頃は

伊勢志摩は全く賑わってなかったのです。

コンビニもなかったような地域ですから、

観光に来る人はまちまち、

相当な神社マニアくらいだったのでしょう。

それからしばらくして

内宮に訪れる人が急激に増加し始めました。

とはいえ、外宮の近くに住んでいる身としては

あまり関係のないことだと思っていました。

内宮は『同じ地域なんだけど、別の学校に練習試合に行った時と同じ気持ち』みたいな感じになりますね。笑。

伊勢神宮の外宮は

幼稚園の頃の遠足の場所でした。

なので、外宮のことは

小さい頃は大きな公園だと思っていました。

小学生のころまでは馬屋の近くでは、伊勢神宮の神使である鶏とひよこが放し飼いになっていたくらい、開放的な場所でしたね。

親父の小さいころはもっと閑散としており

外宮にある勾玉池で釣りをしても怒られなかったくらい

人がいませんでした。笑

私からすると

『なんで急にブームが?』と思っており

こんなにブームなったのは過去に一度江戸時代だったそうです。

もっと詳しく知りたいなーと思い

お伊勢参りがブームだった時期を調べました。

お伊勢参りブームが

盛んになったのは江戸時代

最高で年間500万人ほどの人が伊勢の地に訪れたと

資料に残っております。

さあ、この江戸時代に起こった

お伊勢参りブームなんですが詳しくは何年ぐらいが一番盛り上がっていたかというと

1771年には300~ 400万人

1830年には500万人

も訪れたらしいんですよね。

当時の日本人口が約3,000万人くらいなので

6人に1人が伊勢に来ていたことになりますよ!

すごすぎることです。

しかも

当時お伊勢参りをしたい人たちって

17歳以下の子供や女性が多かったらしく

『もうこんな生活やってられない!』

とストレスが多い日常を抜け出し

仕事を無断欠勤し夢の国お伊勢に行ったそうです。

このことを『抜け参り』『お蔭参り』と呼ぶんですが

『伊勢神宮へのお参りをしてきた』というのは

お咎めなしで黙認されたんですよね〜

上司や社長から怒られることがなく伊勢に行けたと 笑

現代もそんな文化あったらいいですよね 笑

東京で仕事をしていると

信仰心とか関係なしに

『伊勢志摩に行ってみたい!』『行ってきた!』

という人によく合いますね。

ありがたいことです。

一度伊勢志摩に行ったことがある人に

訂正調査をしたのですが

関西の方は平均7回くらい伊勢志摩には来たことがある

という方が多かったのですが

関東の方は1回行ったことがあるのみ

という人が多かったです。

東京の人たちは、新幹線で行くと

交通費めちゃ高いんで

なかなか気軽にはいけないですからね。

東京→伊勢は往復で3万円くらい交通費がかかります。

現代でも『一生に一度はお伊勢さんへ』

がいえなくもないですね笑

今度、関東の学生の方向けに

安く伊勢に行ける方法を紹介しようかと思います。

少し話は戻るのですが

お伊勢参りブーム時、一番『抜け参り』『お蔭参り』をしていたのは

江戸では17歳以下の子供や女性だったとありますが

子供がお金も持たず

1人で伊勢までよく辿り着けたと思いませんか?

それには『伊勢講』という

面白い文化があったそうで

お金を持たずとも伊勢まで行ける文化があったそうで…

その話はまた明日解説しますね!

お楽しみに〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?