暗闇で「わからないもの」へのイマジネーションを働かせる映画の力

緊急事態宣言が明けたタイミングで開催された東京国際映画祭。その解放感も手伝い、数十年ぶりに足を運んだ。鑑賞した作品は2本。それは、久方ぶりに思い出した「映画館でしか得られない映画体験」だった。

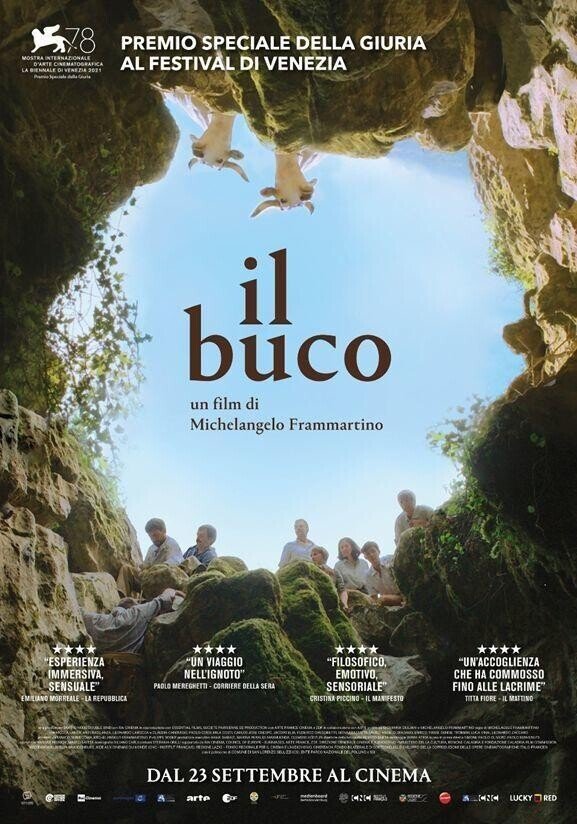

最初の作品は「洞窟(Il Buco)」。イタリア/フランス/ドイツの合作で、1960年代に若い学者たちが挑んだ、イタリア・カラブリアの洞窟探索の様子を、まるでドキュメンタリーのように描いている。冒頭に投影されるのは、摩天楼で働く人たちを撮影したニュース映像。その後は、探索の様子とその近辺の牛追いをしている老農夫の姿が交互に淡々と描かれる。驚くことに、冒頭と探検隊の偉業を讃えるラストのテロップを除き、日本語のスーパーは皆無だ!

しかし、探索隊が洞窟の外と中で声をかけあう(おそらく「おーい」と言っているのだろう)言葉と老人が牛追いをしているであろう声だけが聞こえるだけで、さしたる支障を感じない。むしろスーパーが無いことで、当時の現場を観察しているような臨場感を感じる。

だが、極力説明を省いた映像を追ううちに、その意味を探るようになった。ヒントは、冒頭の摩天楼の映像。これによって、人工的に建物を上へ上へと建てて行く近代文明と、下へ下へと自然の力を深く深く掘り下げて行く(探求する)姿が対比的に描かれることが理解できる。加えて、現地の農民が街頭テレビで当時のエンターテイメントの映像を鑑賞するシーンが挿入される。それはまるでプラトンが「国家」という本で紹介した洞窟の比喩を思い起こさせる。「洞窟の比喩」とは、洞窟にいる人々が壁に投影される影を見てそれが現実と思い込む様子を通じて、物事の実態に気づかない、あるいは目を逸らす愚かさを述べたものだ。ここから、近代文明という影絵に目を奪われて、物事の真実を探求しない人の在り方もさりげなくメッセージされていることがわかる。

映画の中盤、老農夫は意識不明の重体に陥り、洞窟の探索が行き止まりとなると共に、息絶える。ここで、いつ行き止まりになるのかわからない洞窟が、いつ終わりを迎えるのか誰にもわからない人生と重ね合わされることが明白となる。しかし、人はいつ行き止まりになるのかわからなくても、ひたすら人生を前に進めなければならないし、それはまだ見ぬ何かを探求する道程でもあるのだ。

ちなみに、洞窟の全長は638メートル!何と、スカイツリーを越える長さだ。なぜ探索隊がそこまで掘り進もうとしたのか。どこにモチベーションがあったのか。一切、語られない。

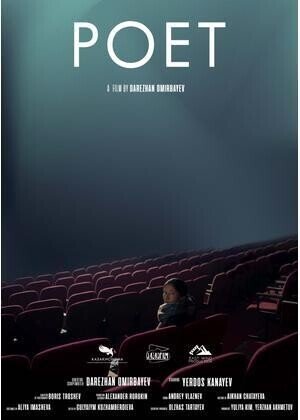

もう一作は「ある詩人」。カザフスタンの作品だ。権力に抗って殺され、その生き方が語り継がれていくた19世紀の詩人と、文壇に認められない現代の詩人が描かれる。2人の詩人は同じ役者が演じている。現代の詩人は、おそらく危ないビジネスをしているであろうヤクザまがいの資本家から自伝の執筆を頼まれる。報酬は魅力的だ。回答を保留するが心は揺れる。キャデラックのショールームに行ったり(まだ報酬を得ていないのに)新しい靴を買ったりする。

そんな時、ある地方の街から詩の朗読の仕事が舞い込む。その街に向かう列車の中では子供がビデオゲームをしている。カザフスタンでも、ネットの浸透によって若者や子供を中心に本を読む習慣が失われつつあるのだ。文明の象徴として登場するのは、レクサスの車やSONYの製品。朗読会の会場に行けば、聴衆は吃音の少女ひとり。かつての詩人は戦うべき相手が明確だったが、現代は複雑で誰と闘っているのか、わからない。そんな芸術や芸術家の姿が、淡々としかしアイロニカルに描かれる。しかし、感動的なのはたった一人、朗読会にやって来た少女の言葉だ。

「こんな時代に詩人になってくれて、ありがとう」

その言葉におそらく勇気を得て、詩人は資本家の依頼を断る決心をする。

ここで紹介した2つの作品は、いずれも極力説明を排し、まるで抽象絵画のようだ。加えて、文化や背景もわからない。家庭で観ていたら、おそらくチャンネルを変えたり消したりすることだろう。しかし、映画館という暗く閉ざされた場所では、必死にその文脈、背景や意味を探ろうとイマジネーションを働かせる。そして我々は、いかにわかりやすいものに取り囲まれ過ぎているのか、そこでいかに思考を働かせていないのか、を知ることになる。映画産業の衰退によって、単館映画館は絶滅危惧種のような存在となり、コロナによる巣ごもりで一気に家庭に浸透したNetflixやAmazonが、その傾向に拍車をかけている。しかし洞窟のような場所で、一見難解な映画を鑑賞する意味は確かにあるのだ。それを思い出させてくれた体験だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?