「見方・考え方」が分からない…

先日この記事を書いた後、「明示的な指導で、汎用的な資質・能力を育て、時短も進めるぞ」と意気込んでいましたが、

「見方・考え方」について、まだまだ分かっていない、と気付きました。

文科省視学官である澤井氏のこちらの著書を読み直してみると、(以前は「子どもの言葉で語らせ、それをつなぐ必要性」について、ご専門の社会科の豊富な例で分かりやすく書いてある本書を愛読していた)、「主体的・対話的で深い学び」についても書いてあり、P43に、

「子どもたち自身は、自分で考えたり、気がついたとき、何気なく働かせているのだけれども、いちいち「これがわたしの『見方・考え方』なんだ」とは思っていないし、それを自覚させる必要もありません。逆に、あえて自覚させるようなことがあれば、それこそ画一的です。・・・」

と書いてありました。

「『見方・考え方』は、4つめの資質・能力ではありません。」とも書いてあります。これについては、奈須氏の著書で確認済みです。

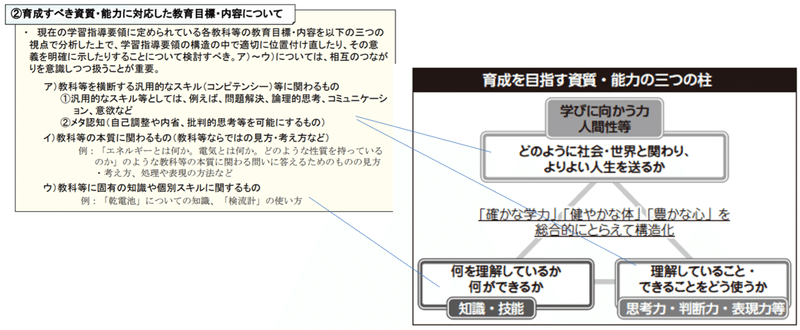

P54~59に、「3つの視点」と「資質・能力の3つの柱」の関係構造が図とともに書いてあります。1と2の資料中の図を結びつけ対応させたものです。

1https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/06/03/1346335_01_1.pdf

2 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

ア)コンピテンシー ウ)コンテンツという対立しかねない2つを、イ)教科等の本質に関わるもの(教科等ならではの見方・考え方など)が仲立ちし、結びつける。

具体的に考えないとピンとこないと思い、本書掲載の例を振り返ってみるが、汎用スキル、資質・能力として捉え、高めようとしているような感じがする。明示的な指導によって。抽象度の違い?という気もします。

そして、

このP115には、「学習指導要領の整理としては「見方・考え方」は資質・能力としては位置づけられていないが、Education2030プロジェクトにおいて「エピステミックな知識」が「知識」として整理されているように、今後のカリキュラムを考えていくうえでは、こうした整理の在り方についても柔軟に見直していくことも考えられる。」と書いてあります。

こう見ると、もともと曖昧なものなのかなと思います。

教科、授業の具体的な話で、授業改善に結び付けられるように、精進します。

そして、「汎用的スキル」をどう育むのか、どう評価するのか、まだまだ分からないことが続きます。

・・・周回遅れですね、情けないです。けれど、納得して、自信をもって研修を進めたいので、精進します。

それらと結びつけて考え、語れるようになってこそ、ICT活用も、思考ツール活用も、校内研修も、日々の授業も、薄っぺらくないものにできると思うからです。

澤井氏の著書(特にP38,47,80あたり)や、奈須氏の著書から、カリマネもだが、「問い」と「まとめ」が「見方・考え方を働かせる」という面からも重要であることが確認できたので、各教委の資料等を参考に学びます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?