エンジニアが小中学生にAIワークショップを開催して気づいたこと

みなさん、こんにちは。みんなのコードのCTOの安藤 祐介です。過去には楽天やFacebook(現 Meta)で働き、みんなのコードではプログラミング教育教材「プログル」開発チームのマネジメントと、全社的なAIに関連する取り組みを推進しています。

ChatGPTを始めとした生成AIに関する話題は、これらのAIを教育にどのように取り入れるべきかという議論に繋がっています。みんなのコードでも先日、生成AIの初等中等教育でのガイドライン策定に向けた提言を発表しました。このような枠組みについての議論が加速していく一方で、実際に子どもがどのような学習活動や創作活動をAIを活用して行えるのかの実例は多くはありません。そこで今回は様々なAIワークショップの開催を通じて可能性を探ることにしました。

今回は4月27日、28日の2日間にわたってみんなのコードが運営するコンピュータークラブハウス加賀で行ったAIワークショップで得た気付きをお伝えします。

AIワークショップについて

コンピュータークラブハウス加賀は、地域の子どもたちに広く開いており、下は小学校4年生から上は高校生まで幅広い年代が無料で利用することができます。来館する子どもたちは、その都度自由に思い思いの活動を行っていいので、決められた時間や活動があるわけではありません。

今回企画したAIワークショップは、事前に参加登録はせず、子どもたちの好きなタイミングで、自分のペースで行えるように企画しました。子どもたちのやりたいことに合わせることが大事だと考えたため、年齢制限も設けませんでした。

AIワークショップ当日は、事前にAIの知識をインプットする必要なく、子どもたちが当日の説明を聞いた上で好きなをものに参加してもらえるようにしました。

私が用意したコンテンツは3種類です。

カメラに映ったものを見分けるAIを作ってみよう

Teachable Machineを使ってウェブカメラに写った画像を分類する体験です。まず最初にWebカメラの前に手を映してグーチョキパーの認識を行い、そこからモデルを複雑にしたりScratchと接続してプログラミングなどを行いました。

ChatGPTをやってみよう

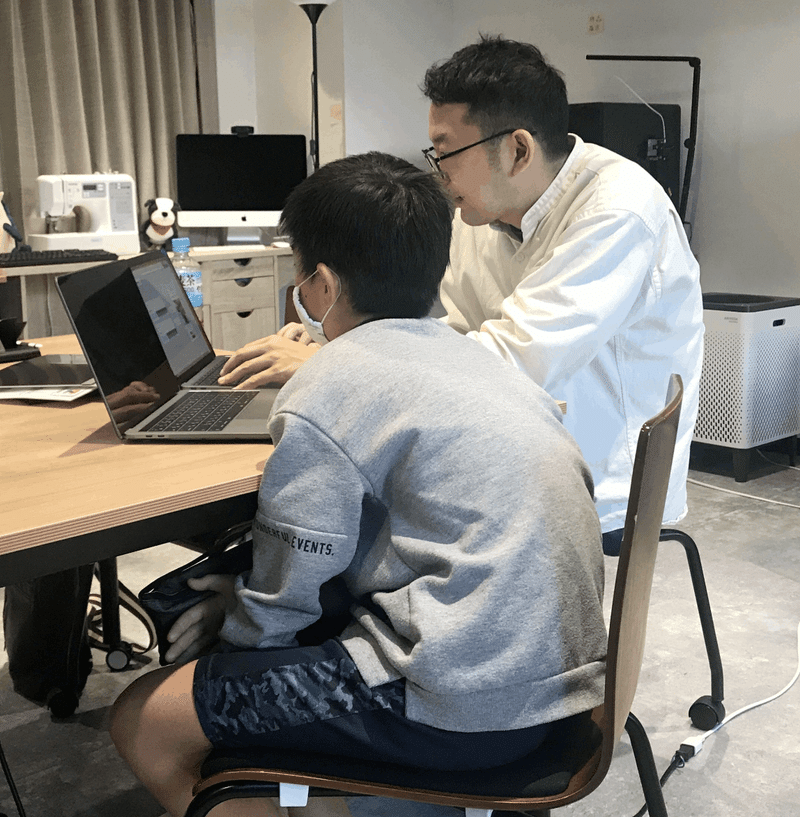

ChatGPTないし、関連サービスを使ってみようという体験です。メンターが子どもの隣につく形で行いました。ChatGPTは、利用規約上、未成年者は保護者の同意が必要とされていることから、保護者から利用の同意が取れているかを確認して進めました。子どもが質問を考えたり、回答内容が真実かどうかを考えることをコンピュータクラブハウスに常駐するメンターがサポートしました。

AIで画像を描いてみよう

iPadでStable Diffusionを使った画像生成ができるDraw Thingsを使った体験です。簡単な画像生成のやり方をレクチャーした後はプロンプトの例が集まったサイトやGoogle翻訳などを使いながら自分の好きな画像を作ってみる活動を行いました。

気付き1 子どもにとって意味のある活動であるかが大事

今回のワークショップでは、参加してくれた9名のうち6名の子どもたちが、AIを使った画像生成に興味を持ち体験しました。一方で、ChatGPTの体験を希望した子どもは1名に留まりました。これは前述した通り、小学生はそもそもChatGPTを知らないので、興味が湧かないこと、また体験自体を「ChatGPTを使ってみよう」という形にしてしまったからだと考えています。

画像生成はその点、画像やイラストが作れるという活動のイメージがはっきりしていて、子どもたちの興味が惹かれたのだと思います。画像認識の体験については、Scratchなどのプログラミングが得意な子どもたちが熱心に体験していました。これも、普段からプログラミングの経験があるおかげで「AIを作る」という活動がイメージできたのではないかと思います。

現在、生成系AIを教育の場でどのように利用するかの議論が活発化しています。その際に、AIができること、できないことといった科学的な理解、また安全性に関する配慮が議論されていることが多いようです。しかしながら、その活動そのものが子どもにとって、どういう意味があるかを重視することが重要なのではないでしょうか。

気付き2 子どもはChatGPTなどについてSNSなどを通じて知る

今回、ワークショップにきてくれた子どもたちの多くから次のような声を聞きました。

それは、保護者から「AIのワークショップだから行ってみたら?」と勧められて連れてきてもらったパターンです。特に顕著なのがChatGPTです。AIという言葉は多くの子どもが知っていたものの、小学生でChatGPTについて知っている子はほとんどいませんでした。中学生でやっと数名知っている程度です。

一方でChatGPTを知っている子どもは、SNSやYouTubeなど動画を通して知り、接触していました。家庭内でインターネットの活用が活発な子どもの場合は、学校の先生や保護者から教わるよりも早く自然と接触していくものなのだと感じさせられました。

気付き3 子どもはティンカリングを通じてAIを使いこなす

今回のワークショップに参加した子どもたちの中で、AIの利用につまづいてしまったり、手が止まってしまうようなことはありませんでした。ある程度レクチャーをすると作業に没頭しはじめる様子が見受けられました。

当然、画像生成などは、なかなか思ったような画像が生成されませんでしたが、プロンプトを変えてみたり、Google翻訳を使ったりと複数のデバイスを併用しながら試行錯誤をすることで、子どもたちはすんなりとAIの使い方を理解していました。

これはSTEMの領域で良く語られる「ティンカリング」がAIの活用でも有効であることを示唆しているように感じました。大人は、最初からベストプラクティスを求めて最小限の労力で結果を求めようとしますが、子どもの場合は試行錯誤することに積極的でそれが理解の速度を早めているように見えました。

※ティンカリング:「現象、道具、素材をいろいろと直接いじくりまわして遊ぶこと」

まとめ

今後、全国さまざまな場所で生成系AIなどを活用した学習活動やワークショップなどが開催されていくかと思います。その際に、大人が考えている意図や事情は一旦置いて、子どもたちの言葉や反応に注意深く耳を傾けることが重要になってくるかと思います。なぜなら学習の主体は子どもであり、活動が子どもにとって意味があることが大前提ですが、大人の視点からだと気が付くことのできないことは少なくないからです。

みんなのコードでは「子どもからはじめよう」というバリューを定義してこういった視点を忘れないように心がけています。バリューは他にもありますが、その紹介についてはまた別の機会にできればと思います。

=========================================

ここまでお読みくださりありがとうございます。

みんなのコードは、「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに掲げています。2015年の団体設立以来、小中高でのプログラミング教育等を中心に、情報教育の発展に向け活動し、多くの方からのご支援をいただきながら取り組んでまいりました。

私たちの活動に共感いただき、何かの形で応援したい、と思ってくださった方は、みんなのコードへの寄付をご検討ください。

https://support.code.or.jp/

引き続き、21世紀の価値創造の源泉である「情報技術」に関する教育を充実に向けて、これからも取り組んでいきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?