数学の先取り

こんにちは。今回は数学の「先取り」について書いていきます。

得意な人は、授業でやっている内容と足並みを揃える必要は決してありません。自分のペースで進めても良いと思っています。一方で、前の内容や今の内容が分からないという場合は不用意に先取りなどする必要はなく、既習部分をじっくりやることを勧めます。

それでは具体的なやり方です。中学のものは1問あたりの労力があまりかからないので、先へ先へと進みやすいと思います。また、教科書が終わってから受験本番を迎えるまでが短いので1周目は基礎だけ早くやって、2周目以降に難問や応用問題をこなすということが手っ取り早いのではないかと思います。特に、関数・図形は2周目以降が事実上本番です。「できたらすごい」問題を解けるより「できないとヤバい」問題を解けない方が大変なので、基礎既習>応用既習>基礎未習>応用未習ぐらいの優先順位です。

高校のものは分量が多く進むのが速いので、無理なくやるのが精神衛生上良いと思われます。(個人的に)数学Ⅲは面白い(と思っているの)ですが、文系を選ぶと必要ではなくなるので「絶対理系!!!」という人以外は1年生のうちは数学Ⅰ、Ⅱで止めて、新しいことを学ぶよりかは今までのことを復習するのに時間を割く方がいいです。大学受験は「いかに多くのことを習得したのか」というよりは「いかにして習得したことを自在に使えるか」ということを見られるので、習ったことを式だけではなく定義や一般化、例外の面まで分かっておくと安心です。

結局「既習を固めて時間が余れば先取りをしよう」というのがこれのまとめです。分かりづらくてすみません。次回は英語について少し先取りについて書こうかなと思います。

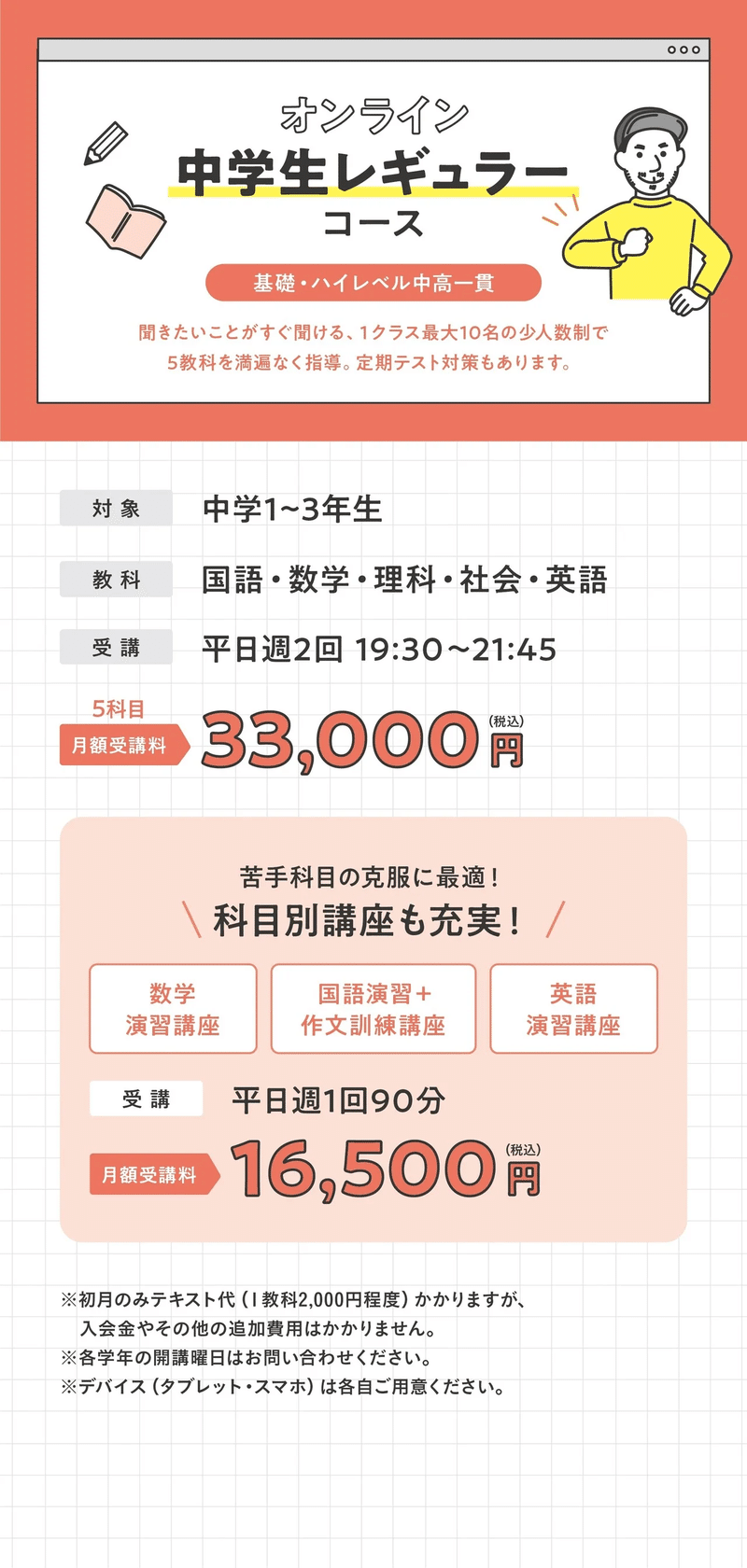

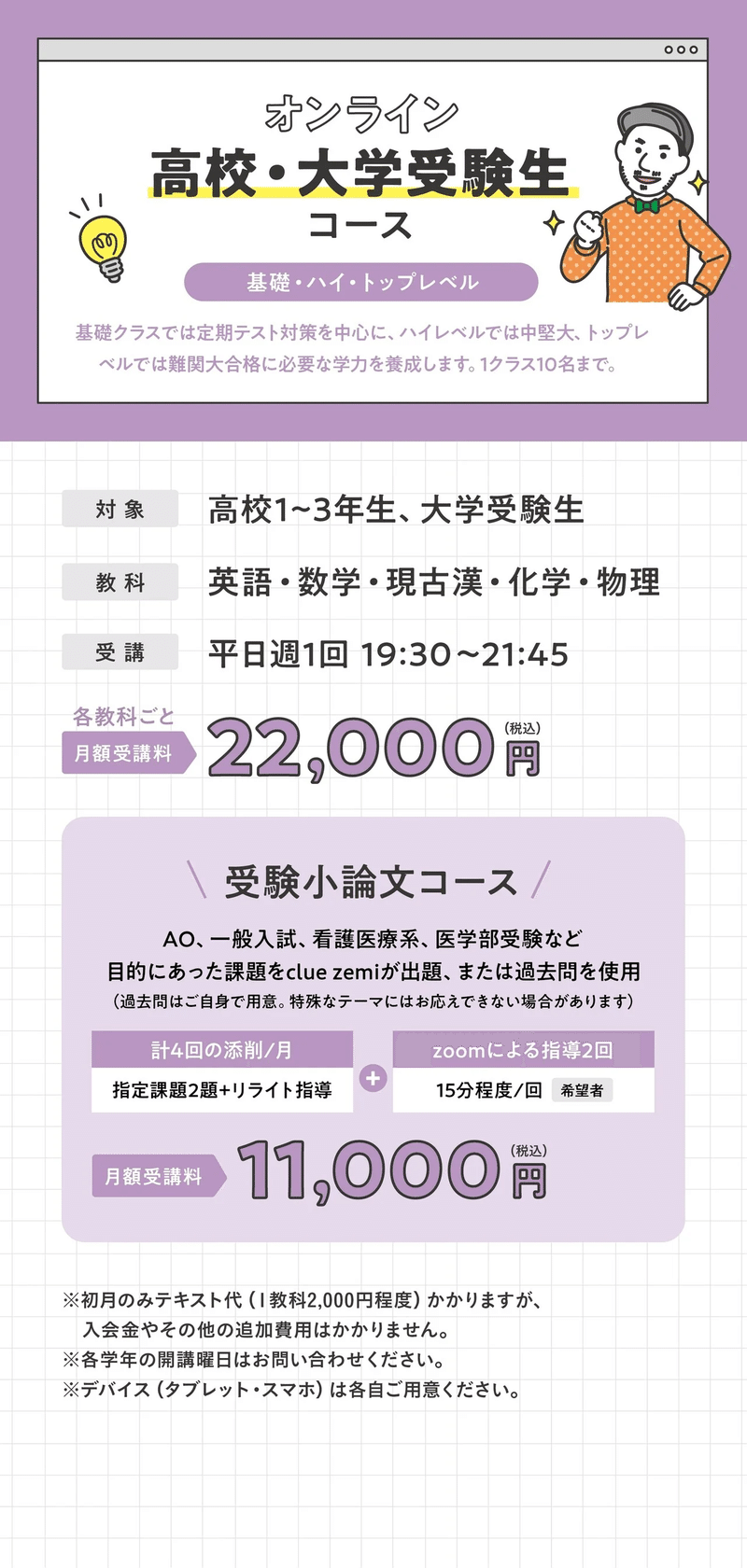

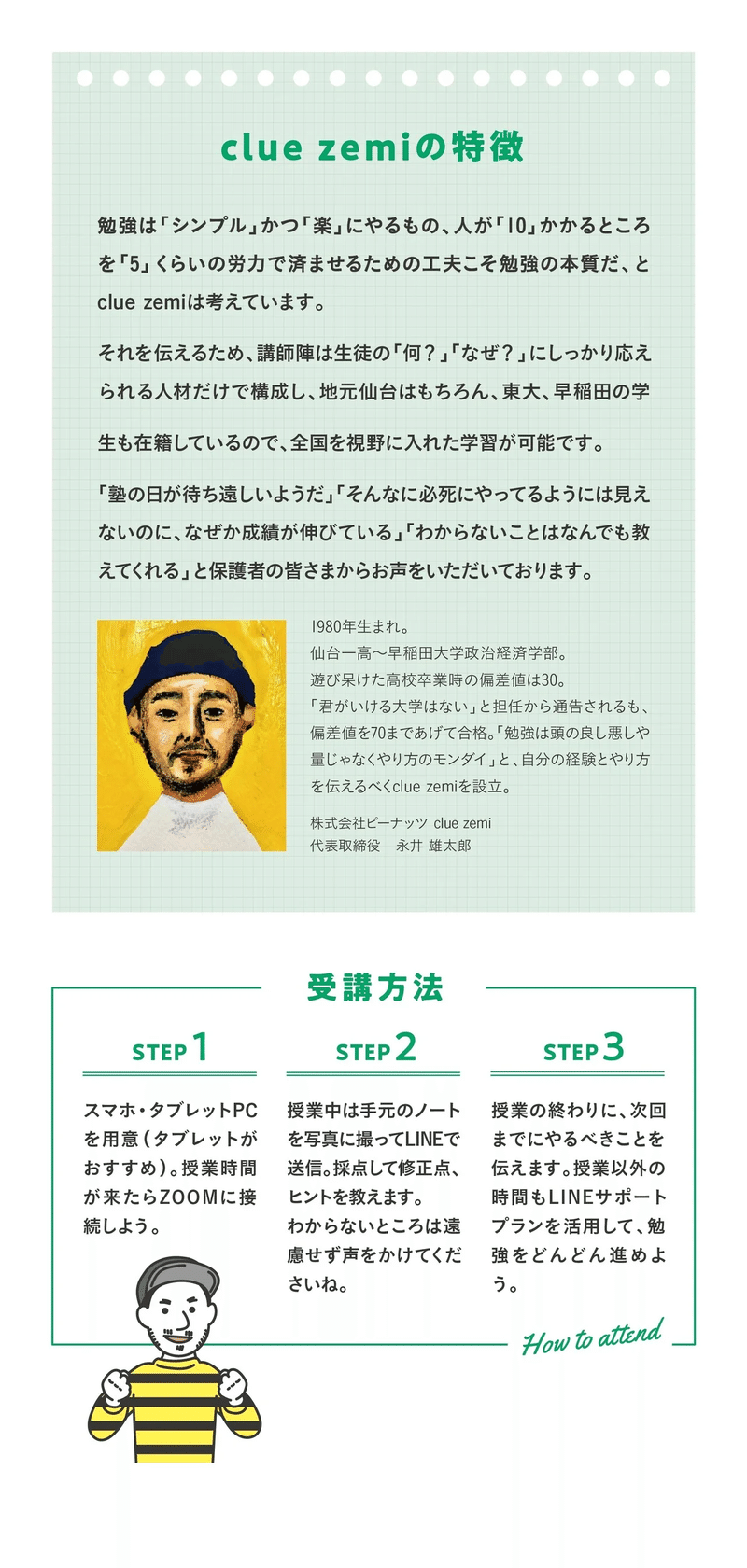

clue zemi の詳細・お問い合わせはこちら↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?