【ネタバレは最序盤のみ】記憶のジグソーパズル――新しいゲームの旅:未解決事件は終わらせないといけないから

たとえば、20年来の友人と会って酒を酌み交わして、興じる思い出話で。

「たしかあの時さあ、急に佐藤が空からエビが降ってくるとか言い始めてさあ」

「いやいや、それ言い出したの鈴木だったでしょ、それでエビアレルギーだから困るって言ったのが佐藤で」

「あれ、そうだったっけww」

みたいな益体もない会話。多くの人が体験するのではないかと思います。

人間の記憶というのは結構曖昧で、特に昔の事になると、インパクトのある概要は覚えていても、話の流れの詳細については忘れていたり覚え違いがあったりします(私はそういうのがすごくある)。

でも、それを、正確に思い出す必要に迫られたら?

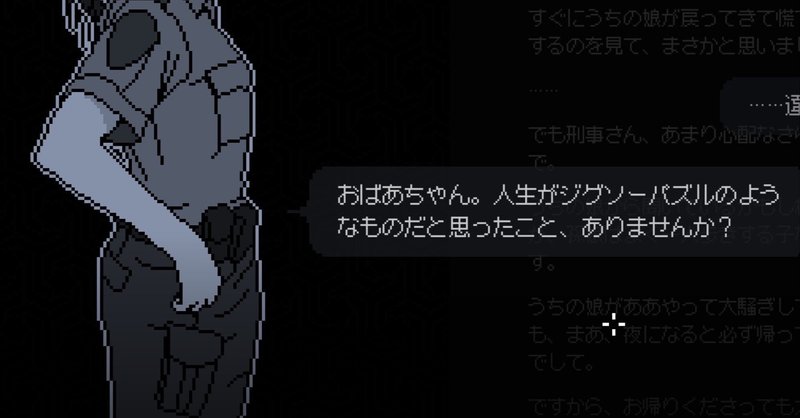

先月、2024年1月にリリースされた「未解決事件は終わらせないといけないから」(以下「本作」)は、そんな曖昧な記憶の断片をつなぎ合わせて、1つの大きな「事件の記憶」を完成させる、ジグソーパズルのようなゲームです。

遊び終えた時から、本作を知らなかった数時間前の自分に、何と言えば本作の体験が伝わるか考えていました。

ゲーム中でジグソーパズルという比喩をしていたのを思い出し、これは確かに自分がプレー中に没頭した感覚と一致しているように感じられました。

面白かったし遊んでみてほしいので、この比喩で、未プレーの人向けの言語化を試みることにしました。それがこの文章です。

ストーリーの核心(ネタバレ)への言及は避け、本作が擁するシステムとそのプレー感の話をします。気になっている人のお役に立てれば幸いです。

ジグソーパズルの面白さって何だっけ?

先に、ジグソーパズルの面白さについて確認しましょう。

まず、ピースがバチッとハマった瞬間の気持ちよさですよね。

ジグソーパズルは、ピースごとに形状が違っていて、正解のピース同士じゃないと綺麗にはまらない。

そこに至る過程で頭を使うのも楽しい。

ピースに見える模様と形から、これか?でもなんか微妙に違う…やっぱこっちか?おっ、ハマった!というのをやります。

で、さっきは違ってたこのピース、こっちのピースと合わせると…、いけんじゃん!ってなったり。

視覚情報のパターン一致や、それを覚えておく記憶力を使った遊びですね。

そうして、ピース同士の繋がりが出来上がっていくなかで、段々と絵の全体が見えてきて「おお〜っ!」となる、これも気持ちいい。

ピースを繋げていく「面」

ジグソーパズルには、上述したような遊びのために、ピースをテーブルなどの「面」、2次元のフィールドの上に組み立てて行きます。

本作の面白い点に、記憶のピースをつなげるフィールドとして、まさにジグソーパズルのような「面」が用意されている事があります。

縦の移動:「いつ」

本作のピースは、警官である主人公が、誘拐事件の関係者に対して行った「質問」と、関係者による「回答」の対で1つ、というものです。

順不同で手に入るこのピースを、プレイヤーは、上下に移動させることができます。

プレイヤーは、話の内容から、その前後関係を推理して、ピースを並べ替えてみます。これが「縦の移動」です。

主人公と関係者の会話の流れを切り取った2つのピースを、その流れの通りの順番にできた時、ミニマルな演出と報酬によって、それが正解だということがわかります。

正しい順番に並んだ2つのピースは、以降は繋がった1つのピースとして扱われます。これを繰り返すと、最終的にはひとつなぎの会話が出来上がるのです。

この、会話の断片を並べ替える1次元の遊びだけだったら、まあまあ割りとある遊びかなという気もします。ですが、ここに横軸が加わることで、「面」の遊びが立ち上がってきます。

横の移動:「誰が」

本作の特徴的なシステムに、「ピースで会話している相手を変更できる」というものがあります。

冒頭でお話した、「あれ言ったの鈴木だったわ」という、思い違いの修正がゲームシステムに落とし込まれているわけです。

本作の画面は、話す相手ごとの縦軸が横に並んでいる、というものです。

なので、会話相手を変更すると、そのピースが変更した相手の軸に移動します。これが、「横の移動」です。

縦軸のピースつなぎは、前後関係が合っているだけでなく、話す相手を正しく選択できている必要もあります。

これで、「面」のなかで、ピースの正しい位置を考える遊びになります。

ピースを「思い出す」

本作のジグソーパズルとの相似については述べました。続いて、本作をゲームとしてさらに面白くしている、ピースの入手方法を紹介します。

ハッシュタグ:連想で思い出す

本作では会話のピースにハッシュタグがいくつか設定されています。

関係者のセリフに出てくるハッシュタグを選ぶと、そのハッシュタグが設定されたピースが浮かび上がり、その中の1つを新しく入手できます。

日常生活でも起きる、「〜と言えば」という連想で何かを思い出すという事がゲームシステムに落とし込まれているのです。

ピースの入手はこの方法で行われますが、入手するピースはロックがかかっていて使えない場合もあります。その解除を、以下に述べる3つの方法で行う、ここにも遊びがあります。

また、本作はどこのピースをつなげるかで攻略ルートが多岐に渡りますが、これらのロックが真相を段階的に明らかにする役割を担っています。

鍵開け:ピースをつなげる動機づけ

黄色のピースは、鍵を使ってアンロックします。

ピースを正しく並べた時に報酬があるという話をしました。報酬というのは鍵の欠片で、6個集めると1つの鍵になり、消費してロックを解除できます。

ロックがかかっているピースは質問だけ見ることができる(場合もある)のですが、私が実際に遊んでいる時、「ああーこの質問のピース使いたい!けど欠片が1個足りない!…つながるところ探すか!」というような事が何度かありました。これはゲーム的な判断が楽しいところです。

根拠を答える:絵に引かれる補助線

赤のピースには「〜の根拠となる発言は?」という問いがあり、正しい発言を選ぶとアンロックされます。

質問と回答の内容の繋がりを考えるとつながるピースの組み合わせは見えてきますが、繋げていっても話の全体像がプレイヤーから見えているとは限りません。

単純な話のつながり以外に、こうして、別々の人の話の因果関係の問があることで、プレイヤーは整理してきた事件の流れについて確認することができます。

数字を答える:古典ADVの織り込み

紫のピースには数字を答える設問があり、正しい数字を答えるとアンロックされます。

これは、数多の会話の中に答えがあり、それを見つけて入力するものです。

アドベンチャーゲームだと、こういう、数字を答えさせる仕組みは昔からあります。(私はファミコン版「マルサの女」を思い出しますが…、長くなるので割愛😉)

一般的にアドベンチャーゲームでは、設問の選択肢が少ないと(コマンド選択式や逆転裁判の「つきつける」など)、わからなくても総当たりで強引に突破してしまえるのですが、数字(or文字)の自由入力で正解を答える設問は、一段高い「話の理解」が求められます。

この古典的だけど効果的なギミックを、本作は取り入れているわけです。

納得いってない事を一点だけ

最後に、これはクリアした人向けです。ネタバレなのでふせったーを使ってワンクッション置きます。

これのせいで「謎のための謎」的な違和感がどうしても拭いきれず。ゲームの成立のためには仕方ないところかなとは思っていますが。

おしまい

ジグソーパズルのように没頭できる本作の魅力を紹介しました。良かったら遊んでみてください。

ああそうだ、本作は翻訳(元は韓国語)の質がゲームの質に直結していますが、この翻訳が「どうやってやったのこれ!?」っていうレベルで素晴らしいので、翻訳者まじすげえっていうのは、おまけで言っておきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?