20世紀最高傑作のオペラをPromsで!BBCプロムス2023鑑賞記(4)

ワーグナーがオペラ、さらには西洋音楽の頂点を極め、その後の道標を失った20世紀の音楽界。シェーンベルクの12音音楽を、評論家をはじめとした専門家はメインストリームとして認定し、音楽=難解なものという印象が強くなっていきました。

フランスでは、その動きとは反対、これまでの音階(ドレミファソラシドで構成される)の世界線の可能性を追い求めたグループがいました。それがLex Six、日本ではフランス6人組という名前で知られるグループです。僕は彼らの音楽には、都会の洒落た人たちという印象を抱きます。そのうちの一人が今回の主人公フランシス・プーランクです。

19世紀最後の年、1899年に生まれたプーランクは、「ガキ大将と修道僧が同居している」といわれるほど、楽曲のキャラクターの幅が広いのが特徴です。敬虔なカトリック教徒の両親に育てられたこと、『音楽でモーツァルトに勝るものはない』と発言するほど敬愛していたこと、ジャン・コクトーの思想に強い共感を持っていたこと、この要素がプーランクのキャラクターを構成しているように感じます。

今回はそんなプーランクの傑作オペラ”Dialogues des carmélites(カルメル会修道女の対話)"をセミステージ形式で聴く機会に恵まれました。同じ時期にロンドンの南で開かれているオペラのフェスティバル「グランドボーンフェスティバル」があり、そちらから引越してきての上演です。このフェスティバルは、客席数も少なく人気な上に、£200(約¥37,000)がざらなため、諦めていました。引っ越し上演のため、簡易的な演出がついたセミステージ形式での公演。キャスト、オーケストラは本隊そのままのため、クオリティは期待ができました。

キャストは下記の通りです。

※太字は役名

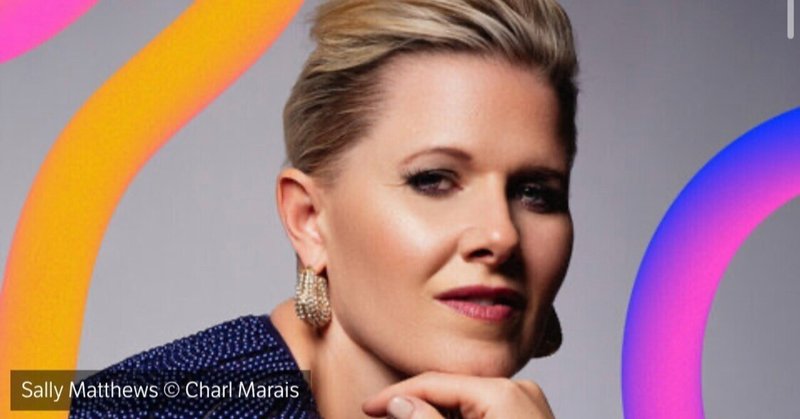

Sally Matthews Blanche de la Force

Katarina Dalayman Madame de Croissy (Old Prioress)

Golda Schultz Madame Lidoine (New Prioress)

Karen Cargill Mother Marie of the Incarnation

Florie Valiquette Sister Constance of St Denis

Fiona Kimm Mother Jeanne of the Child Jesus

Paul Gay Marquis de la Force

Valentin Thill Chevalier de la Force

Vincent Ordonneau Father Confessor

Theodore Platt Jailer

Jamie Woollard Thierry, a footman

Matthew Nuttall M. Javelinot, a physician

Jade Moffat Sister Mathilde

Gavan Ring First Commissary

Michael Ronan Second Commissary

Michael Lafferty Officer

Glyndebourne Festival Opera Production

London Philharmonic Orchestra Orchestra

Robin Ticciati conductor

Dialogues des carmélites

(カルメル会修道女の対話)あらすじ

物語の舞台は1789年の4月、革命下のフランスです。侯爵家の娘、ブランシェは民衆に取り囲まれた、身の危険を案じ、修道院に逃げ込もうとします。修道院長ははじめ受け入れることを渋るものの、最終的には受け入れ、ブランシェは他の修道女とともに生活を始めます。年下のコンスタンスと仲良くなるものの、彼女は「あなたとともに死ぬ夢を見た」と予言めいたことをいいます。その後病弱だった恩人の修道院長が亡くなり、新しい院長の下、より団結が求められることに。そんな時、フランス革命政府による新法で、修道院の存在、活動が禁止されることに。神の名の下、殉教すべきか、修道院内で議論されます。この議論の最中、怖くなったブランシェは逃げ出し、自宅に戻るものの、修道院の仲間が全員逮捕、死刑が宣告されたことを知り、戻る決意をします。ブランシェが戻れたのは、処刑当日。最後の一人コンスタンスが処刑される直前でした。ブランシェはコンスタンスの後を追って、命を絶たれます。

このやりきれない物語に、プーランクが劇的かつ美しい音楽で誘います。個人的に印象深いのは、修道院長がなくなった後の祈りの音楽、そして最後の処刑の場面での音楽です。前者は、狂ってしまった修道院長の安らかな眠りに対する皆の祈りが透き通るように歌われます。後者は狂って止まることなく進む政治の恐怖を感じさせる劇的な音楽。形は違えど、このようなことが、同時代に起きていることを考えると身の毛がよだちます。

ストーリーの根幹は、ブランシェのなかで信仰心が、不確かなものから確かなものに変化する部分です。コンスタンスは劇中このようなことをいいます。

We die not for ourselves alone, but for one another, or sometimes even instead of each other.

私たちは自分ひとりのために死ぬのではなく、ほかの誰かのため、時には互いの代わりとなって死ぬのです。

この作品を執筆中の1955年にプーランクは、パートナーを癌でなくします。彼の闘病期間、プーランクは世話に専念していたといわれています。ただ奮闘むなしく、1955年の10月21日についに息を引き取ってしまいます。その際、姪に宛てた手紙でこのように告白したそうです。

It seems to me that he took "my death".

「私の死」を、彼が引き受けたように思える。

この出来事が、プーランク自身の信仰心の変化にも影響を与え、ブランシェに自身を重ね合わせたと考えられます。プーランクに限らず、二度の世界的な大戦が起き、冷戦状態にもある世の中で、もはや神はいないと感じる人も多いはず。その中でこの作品は、死を通して、信仰とは何かを考えるきっかけを与えてくれているのではないでしょうか。

また大事と感じるのは、革命新体制が、必ずしも善ではなかったという点です。これは文明が続く限り、常に起きる可能性があるということ。常にその影で犠牲になっている者がいる可能性があるということ。そこに目を向けることを私たちに促してくれるのではないでしょうか。

今回のプロダクション、ブランシェを演じたSally Matthewsはもちろん素晴らしかったのですが、新しい修道院長となるMadame Lidoineを演じたGolda SchultzとFather Confessorを演じたVincent Ordonneauが素晴らしかった。

そしてオーケストラを率いるティチアーティが抜群の統率力と構成力。若手指揮者として注目され始めた頃からマークはしてましたが、生演奏では初めて。ここ数年このグランドボーン音楽祭のプロジェクトを任される中で、さらに磨かれたのか、想像以上でした。

ちなみに、この公演は長丁場が予想できたため、ボックス席を購入し聴きました。こちらの席は£62(約¥11,500)でした。

犯人が要人を暗殺しようとします。

個人的にロイヤル・アルバート・ホールのボックス席は憧れでした。というのもヒッチコックの映画”The Man Who Knew Too Much(知り過ぎた男)”の事件が起こる場所だからです。10分弱セリフがなく、音楽と映像だけで緊迫感が伝わってくる、ものすごく好きな映画の一つです。

事件をどのように解決に導けるか悩みます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?