『女たちの避難所』は日本版『カラーパープル』かも

なぜ『カラーパープル』を読んでみようと思ったのだったか。

映画化(…というか38年前に既に映画化されており、このほど全面リメイク版が放映された)のニュースを見て、あらすじに興味が湧いたからだったか。

なぜ『女たちの避難所』を読んでみようと思ったのだったか。

垣谷美雨作品を読んだことはなかったから、本屋さんか雑貨屋さんで平積みされているのを見かけたのだったか、たまたまニュースか誰かのレビューを読んで惹かれたのだったか。

過去の記事でも触れたように、わたしには「割と手当たり次第に本を買って溜めておく」という習性があるので、読み始めるときにはもう、読もうと思ったきっかけを失念している場合が多いのです。

だから、『カラーパープル』を読み終わった直後に『女たちの避難所』を手に取ったのは、単なる偶然でした。

そこに何の意図も理由もありませんでした。

その偶然はでも、記憶力が絶望的に乏しいわたしには幸運でした。

『女たちの避難所』を読み進めていくほどに、『カラーパープル』とは時代も舞台も人種もそれぞれの置かれた状況も全然違うけれども、2つの物語はわたしに同じことを語り掛けてくる、リンクしている、ということに気付けたからです。

いずれの物語も、女性が主な語り手です。

一方は1980年代、アメリカ南部在住の黒人女性。

一方は2011年、東北在住の日本人女性。

個々人の資質に関わらず、ただ「女性である」という一点だけで、男性に付き従う存在として育てられ、本人も男性を立て、思うところがあっても黙って言うことを聞き、彼らに頼るしか生きる道は無いと信じ込んでいる彼女たち。

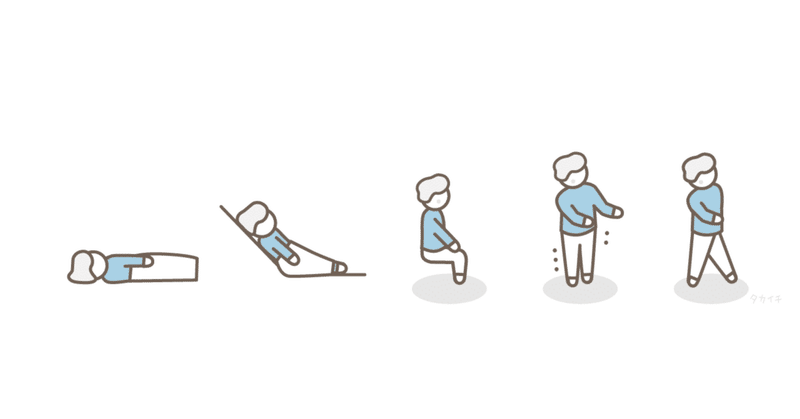

でも、それぞれが悪しき風習に抵抗する女性や、夫にも遠慮なく意見を言う若い世代の女性と交流することで、少しずつ自分(たち)の足で立って生きる方法を模索し始めるのです。

両作品の共通点は主人公が女性であること…のように思えますが、わたしにはもはや、性別やジェンダーも超越した話に思えました。

差別者と、被差別者。

被差別者は差別者の顔色を窺いながら、目立たないようにひっそりと生きていくしかないのか。

被差別者は差別者に頼ることでしか食べていけないのか。

何をもって自立と言うのか。

自由とは何か。

差別者は、果たして悪人なのか。

彼らが目覚め、変わることは本当に無いのか。

諦め、捨てるしかないのか。

そんなことを、思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?