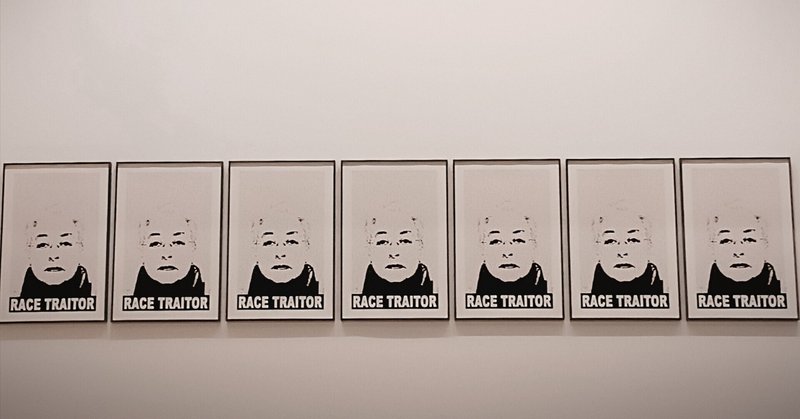

Adrian PiperのRace Traitorを鑑賞する

とある木曜の会社帰り、PAC(Padiglione d'Arte Contemporanea: 現代美術館)で始まって間もないAdrian PiperのRace Traitorを鑑賞した。

Pacの展示は以前1つご紹介しているので、興味のある方は下の記事も参照いただければ、と思う。

イタリアでは基本的には木曜に営業時間を延長している美術館が多い。ただ去年の6月まではずっと、コロナ禍を除いても多分5年以上、木曜の夜にダンスのレッスンがあり、美術館へ行くのは専ら週末で、自分の中でのルーティンがいまだに変えられずにいる。

今回は本当に珍しいことだったが、ちょうど桜の季節を迎え、この美術館の横に小さい桜並木があったことを思い出し、半分は桜目的、半分は鑑賞目的、という中途半端な気分で行った。

※Adrian Piperとは

Adrian Piperをご存知の方がどれほどいるのかは定かではないが、私は今回の展示を見ると決めるまでは知らないアーティストだった。ただ、展示のポスターがなかなかおしゃれなのと、ちょうど前日に会ったフランス人の友達に「あの展示、良かったわよ」と言われ、彼女とは映画の趣味がかなり合うので、アートの方も合うかな、と少し期待していたのだ。

まずはこのアーティストのBioを少し紹介しよう。

Adrian Margaret Smith Piper(1948年9月20日-)

アメリカのコンセプチュアル・アーティスト、カント哲学者。

マンハッタンで黒人のアッパーミドル・クラスの家庭に育ち、裕福な白人の生徒が大半を占める私立学校に通い、ハーバード大学で哲学の修士号、後に博士号を取得。

彼女の作品は、様々な伝統的、非伝統的なメディアを用いて自己分析を促すことで、複数の分野に携わる人々が、どのように、なぜ、職業上の排斥、他者性、人種的追い越し、人種差別を経験するのかを取り上げている。彼女は自身のキャリアを振り返ることを例に挙げている。

※今回の展示について

1960年代後半のニューヨークのアートシーンで、コンセプチュアルなミニマリスト・アーティスト、パフォーマーとして確立されたAdrian Piperは、政治、人種、ジェンダーのアイデンティティについて、しばしば不快な疑問を投げかけ、人々に自分自身や自分たちが生きる社会についての真実と向き合うよう求める。インスタレーション、ビデオ、写真、ペインティング、ドローイングを通して、社会が決定づけたアフリカ系アメリカ人のイメージや、広く浸透している多くのステレオタイプを研究している。

彼女の哲学的、芸術的、活動的実践の中核にあるのは、人種差別、外国人嫌悪、社会的不正義、憎悪に対する恒久的な闘争という概念である。女性アーティストであり哲学者でもあるPiperの作品は、自身が受けた性差別や女性嫌悪の経験を還元するものでもある。その意味で、彼女の研究は全世代の現代女性アーティストにインスピレーションを与えている。

いよいよ作品の紹介へ移ろう。

今回はかなりの点数の出展で、3分の1くらいの写真しか撮っていないが、大枠は捉えていると思う。

前回は晴れた週末の午前遅くに訪れたため、外光の反射が酷かったが、この日は雨模様、かつ夕方から夜にかけての時間ということもあり、薄暗く写真撮影への悪影響のない天候だった。

もし、次回の展示の鑑賞でも同様の条件であれば、木曜の夜の鑑賞の魅力にとりつかれるかもしれないが、今回は天候に恵まれた、としておこう。

※作品(1階-サイケデリック、格子、光、日記)

入り口を入って一番最初の展示は、彼女の初期の作品群、「不思議の国のアリス」シリーズだった。

説明を読むと、60年代当時、彼女が通っていた環境で特にもてはやされていたのがLewis Carrollの文学作品だったそうで、代表作の「不思議の国のアリス」に捧げる三部作を作成した、とある。

その横には、「不思議の国のアリス」とネガティブな自画像がミックスされて飾ってあった。

次にDrawings About Paper and Writing About Wordsという1967年のシリーズがあった。こちらは格子を分割、順列させたバリエーションの作品だ。

続いて、The Barbie Doll Drawingsという、35のデザインから成る鉛筆と木炭のシリーズがあった。左側に大きな窓のある部屋で、一人の女性(恐らくは若かりし日のPiper自身)がヌード、一部だけ着衣、または全て着衣で立ち、光の加減によって室内及び女性の見え方が変わる様を描き、それらをランダムに並べた作品だ。真っ暗闇でうっすらと描かれた月以外殆ど何も見えないものもあり、通しで見るとなかなか興味深かったが、遠景で写真に撮るとほぼ暗いグレーで味わいが伝わらないので、スポット的に4枚入るように撮ってみた。

その横には、Concrete Infinity Documentation Pieceという、Piper自身の日々に何が起きたかを綴った日記に、時に写真が添えられた1ヵ月分の資料作品があった。字が細かすぎて、数枚読んでギブアップしたが、達筆で読みやすいので、時間がある方はじっくり1枚1枚読んでみるのもありだと思う。

※作品(1階-ホラー)

ここまで見ると、各々の作品にオリジナリティーはあるが、一貫性がないように見える。きっと自己とテーマの開拓期だったのだろう。

次の作品群については残酷さが加わるので、見る前に一度深呼吸をしていただきたい。なぜ「不思議の国のアリス」からここに行きつくのか、と思わせるほどの差がある。あまりにも恐ろしいのでほぼ撮影していないし、撮ったものはソフトなものだけだが、それでもちょっと怖い。

※作品(1階-ミラー)

近年の作品のうちの1つへ移ろう。

それぞれ違う音響が仕込まれた8つのキューブ状のミラーガラスが格子状の黒い床に配置されている。言語(ペルシャ、アラビア、アイスランド、ユダヤ、トルコ、ゲール、ヒンディー、ソマリ語の8つ)も長さも異なる音響のため、まるで雑踏の中にいるようだが、そこには自分しかいないことが実感できる(幸い、私は一人でゆっくりと空間を堪能できた)。

タイトルのDas Ding-an-sich bin ichは、哲学者カントのヌーメノン(thing-in-itself/物自体)を参照しているそうなので、bin ichがついていることを考慮すると、私はそれ自体だ、とでも訳されるのだろうか。

この日に着ていた服の柄のせいかもしれないが、私の姿がこの空間と色味に呼応しすぎて、自分が鏡に映る度にカメレオンにでもなった気分で、かなりびっくりしてしまった。どうせならピンクや赤の服を着ていくのだった(笑)

補足として、ヌーメノンの説明は下の方のものが分かりやすいので、詳しく知りたい方はどうぞ。

次に、Xenophobia I: Anti-Semitism(訳: 外国人嫌悪 I: 反ユダヤ主義)という、木材、メゾナイト(硬質繊維板)、ひび割れた鏡等を使用した作品へ移ろう。この作品は、他者への恐怖と、奇妙で馴染みがなく脅威的であるとみなす他者への認識の歪め方を探求する反ユダヤ主義シリーズの最初の作品だそうだ。

これが個人的には非常に気に入り(間違っても、"ユダヤ"とあるからではない)、正面から撮りたかったが、自分がばっちり映ってしまうため、横からの写真を載せておこう。

この作品の説明が冊子に一切載っていないのでネットで検索したところ、New YorkのThe Jewish Museumのサイトで下の説明を見つけた。

反ユダヤ主義は、外国人排斥という行為における自分自身を精査すると同時に、自らの行為の真実から自分自身を守るために発動する合理化にも挑戦している。ローゼンバーグ事件(※)は、冷戦と陸軍McCarthy公聴会によって生じた共産主義者の汚染と浸透に対する恐怖を内側に集中させた。我々はローゼンバーグ夫妻を利用して、外から侵入してくる異質な他者への恐怖を、互いへの恐怖に変え、我々の中にいる侵入者と疑われる存在、すなわち共有、信頼、相互連帯という考えから自分たちを遠ざけたのである。

ローゼンバーグ事件

ドイツ出身の核科学者のクラウス・フックスがスパイ容疑で逮捕されたのが発端となり、冷戦下の1950年にアメリカで発覚した、ソビエト連邦によるスパイ事件。

当時は西側諸国でも共産主義を支持する活動家やメディアを中心に「冤罪である」として、アメリカ政府やスパイであることを認めるマスコミに対する批判に使われていたが、冷戦後明らかになったヴェノナ文書で、ローゼンバーグ夫妻が実際にスパイ活動をおこなっていたことが明らかになった。

※作品(1階-質疑)

次に、Close To Homeという、アフリカ系アメリカ人との様々な関係の可能性についての質問を黒人のイメージ写真の下に付け、鑑賞者に尋ねるシリーズがあった。

美術鑑賞者を辱める作品であり、その思いは下部に書かれた一文「Do you feel uncomfortable at the thought of displaying such questions on your living room wall?」により更に強くなっている、という説明がある。

正直、日本人である私たちにとっては然程気にも留めない質問群だが、人種差別を受けていた当事者にとっては深刻な問題であったに違いない。

Ⅰ.Do you have a black colleague at your place of employment?

※作品(1階-メッセージ、差別、自画像)

この後登場する作品たちはいずれも、差別の主題に対してメッセージがつけらたものが増えていく。

"見ざる聞かざる言わざる"とでもいうべきPiperが描いた猿が必ずコンポジションに入り、長いテキストと人種差別や性差別関連の写真(新聞から取ったものだそうだ)が加えられたシリーズ

Political Self Portraitと同じ視覚言語が背景に使われたPiperの自画像、

タイトルはSelf-Portrait as a Nice White Ladyというらしい。。。

外見でその人のアイデンティティが決まるという信念を皮肉る意図の文章も含まれている

※作品(1階-新聞の切り抜き、単語)

ここからは、新聞の切り抜きに幾つかの単語が載せられ、メッセージ性の強いワンフレーズが構成された作品群になる。差別以外の題材はないので、数点に絞って紹介しよう。

便宜上、よく知っている状況を無視し続けることに対する責任を、鑑賞者に問うシリーズ

2階へ移ろう。

1階の後半がかなり深刻な題材だっただけに、2階はどうか心配だったが、Piperが追及する題材が一貫して「差別」であるため、2階についても然程明るい作品はない。

※作品(2階-分身、いわゆるトランスジェンダー)

まずは、Piper本人の男性としての分身、つまりトランスジェンダーとして、付け髭とカツラとサングラスを付け、同じ遺伝的歴史、つまりアフリカ系と認識されるが、性別も外見も異なる姿の誰かの経験の可能性を探ることを目的とした作品群から行こう。

暗くてよく見えないかもしれないが、女性には全く見えない変身ぶりだ

次に、The Mythic Beingをベースにし、時々ティーンエイジャーの日記風にも見えるようなPiperの想いを吹き出しに入れた、広告The Village Voiceのページに採用された作品をいくつか紹介しよう。

Piper本人の写真に、時には付け髭とカツラだけ、時には眼鏡が加わり、時にはそれがサングラスになる、という落書きされた作品たち。こちらの吹き出し内の文章量は多くないので、幾つか読んでみたが、私が読んだものは、たいして深刻な内容ではなかった。

※作品(2階-人種差別をテーマにした新聞への落書き)

1986~89年に制作された、アメリカ社会に潜在するアフリカ系アメリカ人への幻想と恐怖を暴くシリーズへ移ろう。このシリーズは全て、New York Timesのページの上に、記事や広告と相互作用する比喩的表現のイラストを鉛筆と木炭で描いたものになる。そのほとんど性的描写だったので、2点のみ載せておこう。

※作品(2階-終わりに)

動画の作品は紹介しようがないので、次のセクションが最後になる。

"Everything will be taken away"というフレーズがぎっしり書かれた黒板が壁一面にかけられ(しかし一部がわざと消され、その上に二度書きされたりもしてある)、その反対側に、1階の差別関連の総集編とでもいうべき作品が幾つか展示されていた。

人種差別、性差別をテーマとした作品を長年にわたりアメリカで制作し続けてきたPiperだったが、自身が生きている社会に対する幻想の喪失を代謝する必要性を感じ、次第にアメリカで生活することに困難を感じ始め、ドイツへ渡ることとなる。現在は、2009年にベルリンに設立したThe Adrian Piper Research Archive Foundationで活動を続けられているそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?