懲罰から更生の場へと変わる刑務所〜「プリズンサークル 」坂上香監督インタビュー

コロナウィルスの影響でCINEMA AMIGOは休館になりました。それとともに映画「プリズンサークル 」の上映と監督トークイベントも中止となりました。これはイベントを予定していた4月1日に行なったCINEMA AMIGOと監督の自宅の間をオンラインで繋いで行ったインタビューの文字起こしになります。

実はnoteを始めたのは、このインタビューを是非文字でも届けたい、と思ったのがきっかけでもあります。

監督側のインタビュー動画は機材トラブルのため再撮影した動画と繋げています。文字起こしはリアルタイムの会話を起こしているため内容が若干異なります。

チャンネル登録者が1000人を越えると出来る事も増えるので登録もしていただけたら嬉しいです。

「プリズンサークル 」坂上香監督インタビュー

話:坂上香 聞き手:長島源(太字)

■最初にまずこの動画で初めて映画「プリズンサークル」 を知った方に映画の簡単な紹介をしていただければと思います。

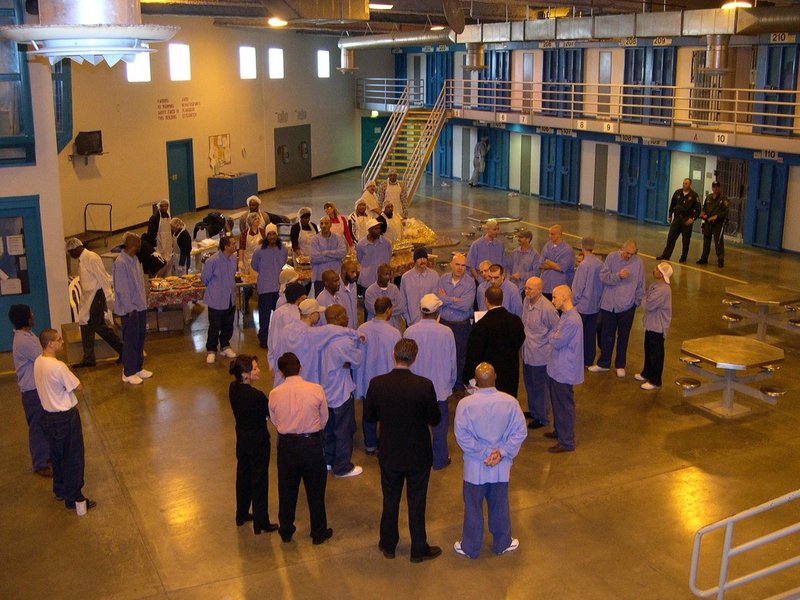

2008年に島根県にオープンした、官民が共同で運営している「島根あさひ社会復帰促進センター」という名前の刑務所があります。そこで行われている更生プログラムで TC というプログラムがあるんですね。

Tというのはセラピューティックの T でCはコミュニティ共同体という意味で回復共同体とよばれています。色々な国々で行われているプログラムなんですが、そのプログラムを舞台にこの映画を撮りました。

4人の受刑者の方が主人公として映画に出てきまして、彼らがどういう風に自分の人生をそのTC と呼ばれるプログラムの中で変わっていこうとしているのか?というのを2年間に渡って追いました。

■許可を取るまでに6年かかったということですがどのような事に時間がかかったのですか?

まず日本で刑務所を描いたドキュメンタリーというのが今までなかったらしいんですね。「プリズン・サークル」が初めての日本の国内の刑務所を描いた映画で、法務省的には前例がないんです。日本は前例主義といって前例がないと動かない。

広報とかに行くじゃないですか?そうすると映画なんか撮ったことないからうちが受け口ではないですよと言われて、たらい回しにされるんです。霞ヶ関の法務省の本局まで行ったりとか刑務所の中でもいろんなセクションがあるので色んな人たちに相談をするんですけど、4年間誰にも企画書を受けとってもらえなくて。

5年目にすごく理解のある所長さんが転任して来られて、色々とプログラムを見せてくださったり、最終的には企画書も受け取ってくださって色々調整の末やっとスタートになったんです。この所長さんの前には、映画化への理解がほとんどなかったということです。

■テレビも入ったことがなかったのですか?

テレビは入ってます、例えば警察24時的なセンセーショナルな刑務所モノが最近はよくあります。あとはニュースの特集枠。。2001年に名古屋刑務所で起きた「受刑者暴行死傷事件」をきっかけに、情報が出ない秘められた中で起こる問題というのが社会的にも注目されて、法務省としても情報公開をしていきましょうという方針になったんです。なので2000年代の真ん中ぐらいからはちょこちょこ刑務所にテレビカメラ入るようになったんです。

ただ劇場公開されるというものはなかったんですよね。あとはテレビの刑務所物ってけっこう表面的っていうかそんなに中まで踏み込んで取らせてもらえてないんですよね。私は映画にする時すごい踏み込んだものを作りたいという風に思いましたのでそこら辺もハードルが高かったのかな?

■今回クラウドファンディングを利用されていましたがやってみての感想はいかがでしたか?

CINEMA AMIGOさんでもかけて頂いた「トークバック」っていう女性刑務所で行われてた演劇の話をとった作品があるんですけれど、その時からクラウドファンディング使うようになったんですね。最初は右も左も分からなくってお金も集まるんだろうか?と思ったんです。

やってみたら知らない人も含めてお金をくださるだけでなく、コミュニケーションのツールにもなって「頑張ってくださいね」と言われたり。特典もあるのでそういうものを期待してくださったりという事がありました。そして目標額を超えたんですね。

その時もやってみて面白かったので今回も是非と思ったんですがこの作品の場合は撮影開始時に、刑務所側から映画を撮っていることを公言するなと禁じられていたんです。

お金が本当にない中でもう自分のポケットマネーとかNPOの資金だけでやって行く状況で。お友達に「お金ないから寄付をお願い!」みたいな感じでなんとかやってたんです。けれども最後のところで本当に資金が底をついてやっていけそうにないってなった時に、映画の撮影もそろそろ終わりだから、大々的に寄付を募ってもいいだろうと。。

どこで映画を撮ってるとか細かい詳細については一切出せず日本の国内で刑務所の映画を撮ってますという事ぐらいしか出せなくて。これでお金が集まるんだろうか?と思ったんですけどトークバックの時から応援してくださってる方や出会う人たちの口コミなどで広がって700万円ちょっとぐらい集まったんですよね。

今回もやってて面白いの思ったのはそのコミュニケーションのあり方としての選択肢、もちろんお金を募るのが一番の目的なんですけどプラスアルファのなんか楽しみみたいなのを感じましたね。お金が集まった後も結構皆さん時々メールくださったり。

なかなか映画を完成できなかったのでこっちとしては「どうしよう、どうしよう」とお金だけ貰っといて詐欺になるんじゃないか?とすごく追われる気持ちがありました。けど皆さん責める感じではなく「ご苦労が多いと思いますけど楽しみにしてるので時間かけて作ってください。」といってくださったり、そのコメントだけで泣いちゃうみたいなこともありましたね。

■以前「ライファーズ」というアメリカに置けるTCの映画を取られていますけれども日本とアメリカの違いはありましたか?

日本とアメリカでは語る文化が違う、アメリカは語る文化で日本は語らない文化みたいに言われてきて。TCっていうのは言ってみればと対話を中心にしたプログラムなのでそれは無理だと色んな人から言われてきたんですよね。実は刑務所の中でこれをやるっていうのは無理だと私もおもっていたんです。

日本の刑務所というのはずっと懲罰の場所で、償いをするとか過去を振り返って反省するといったいわゆる更生っていう視点がなかった。監獄法っていう法律の中では含まれていなかったんです。2005年に改正されるまでは更生の視点がなかったんですよ。

だからもうとにかく沈黙させて閉じ込めてて懲役刑なので仕事をさせてってそれだけだった。なのでそこに対話を組み込むっていうことがどういう事になるかと考えた時に無理やり語らせて反省しましたって言って早く出所するみたいなその言い訳にされるんじゃないか?無理やり語らされることによって本当の本音ではないものが引きだされてしまいそうで私はあまり良いことではないと思ったんですね。

でもこの社会には語り合うことが必要だと思ったので、刑務所ではなくて外でTCを展開したらいいと思っていました。色んな所に売り込みには行ってたんですよ。2000年代にTCみたいやり方あるのでやりませんかみたいな感じでいろんな人にお話をしてたんです。

まさか日本の過剰に規律と管理が重んじた刑務所で、対話のプログラムを実践されると思っていなかったので、実は声をかけられたけれども逃げ回っていました。関わりたくなかったし逃げ回るもんだから民間の人たちが他の人たちに声をかけて、私が知らないところで進んでいて、2008年に刑務所が開設されて2009年からプログラムが実働するんですよね。

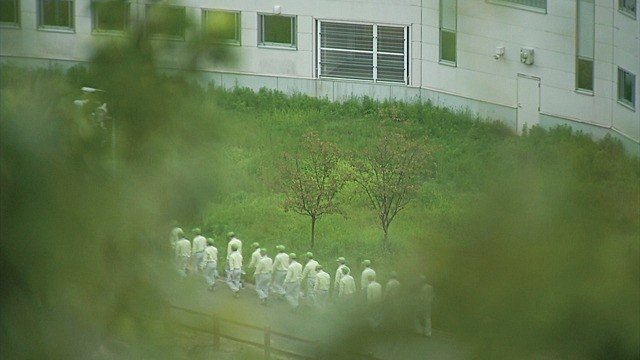

2009年に初めて行った時にびっくりしたのが映画「ライファーズ」でアメリカで行われているプログラムがそのまま行われていたこと。日本人が黄色い制服を着て同じことを実践しているんですよ。

それを目の当たりにして衝撃を受けました。四日間いる中で確信したんですよ、日本の刑務所では出来ないと思っていたけれどもできるんだって。私が一人で感動しててもしょうがない。そこにいる人以外は知らないこのプログラムを知らせたいなと思って映画を作ったんですね。

実際に語ることは、アメリカの方がまあ慣れてはいますよね。あとは刑務所のあり方として日本よりは開かれているので1週間ぐらいいればある程度撮れるんですよ。 実は「ライファーズ」で刑務所の中で撮った部分は1週間とか、複数の刑務所で撮ってますので2週間ぐらいですけど、それぐらいの期間で撮れちゃうんですよ。

でも日本は時間がかかるな思ったんです。ひとつは刑務所のガードが固いという事、あとは喋るということに関して日本とアメリカはやっぱ違うところがあるので。

表現もアメリカと日本と比べると日本の場合おとなしいじゃないですか? 泣くとっいってもしくしく泣くとか。怒るといったってアメリカの場合はウォーとなって怒るけど、日本の場合はそんなに怒りをあらわにしなかったり。

それは制度の影響もあって日本の場合は声を荒げることは違反なんですよ。なので声を荒げられないんですよ、泣く時もあんまり取り乱すとそれも違反になっちゃう。

だから日本の場合は制度的な制約と日本人のありようとして表現が大人しいという文化的側面とで時間かけて撮らないと、何も見えてこないぞって思いました。

やっぱり何ヶ月か通っているぐらいだと全然撮れない。2年かけてこれ撮っているんですけど、一年経ったところで映像を見直してみた時にこれは映画ならないなと。あまりに撮れ高がなくて2年撮って正解でした。2年目の最後の3、4ヶ月で結構ダダダダと撮れた感じですよね。

■アメリカ人の方が変化がすぐ見えたりしたという事ですか?

アメリカの場合は変化が短時間で見えます。日本の場合は制約が厳しくて撮れるものが少ないんですね。1日入ってもカメラを回せる時間っていうのが本当に少なくて、ずっと立って見てる時間が長過ぎる。

あ~ 今こんなことが起きてるのにドラマいっぱい逃しちゃったぞ、ということが多々ありました。

プログラム時間も日本人気質できっちりしているので、90分たったら「はい次っ」みたいな。アメリカの場合はそのあたりゆるいので、90分過ぎてもまだその人が喋り終わってなければ、もうちょっと喋らせて、今日の予定をちょっとカットするみたいな事があるんです。

日本の場合「はい今日のカリキュラムここまで!!まだ言い終わってなくても、それは自分で処理してください」みたいな感じなので。

■日本では民間が入っていますがプログラムの専門性に違いはありますか?

アメリカの場合はどちらかというと、元受刑者の人が外に出て訓練を受けて、今度は刑務所にスタッフとして戻ってくる率が高いですね。日本の場合はそれがまだできてないので、いわゆる専門家とか福祉の方が訓練を受けてスタッフとして入っています。そこの差はすごく大きいです。

専門家なのでプログラムの完成度は高いかもしれないんですけど、当事者性の強みっていうのは薄いかなと思います。でも専門家だから出来ないってことではないんだなっていうのも、この2年追っていて感じましたね。

「島根あさひ社会復帰促進センター」は初犯で軽い、と言っても傷害致死とか性犯罪とかもあるので軽いとはちょっと言えないんですけど、犯罪傾向が進んでないタイプの受刑者が対象のプログラムなので、なんとか専門家の方でもできるんだなと思いました。

これが累犯とよばれる何度も刑務所に入ってるような方達や、ヤクザとか組織暴力犯罪みたいなものに関わっている方達の場合、専門家っていう立場の人は難しいかもしれない。その時点で受け入れられないとか、線を引かれちゃったりするかな、と思いました。とりあえず現段階の対象では専門家で十分できるんだなと思いました。

■この映画は刑務所の中での話ですが、たとえ犯罪者ではなくともこの「サンクチュアリ」と呼ばれる評価をされずにありのまま話ができる場があることで解決できることがあるのでは?と感じました。

個人的にはこの映画を中学生あたりに見てもらうと例えば虐待を受けている子が自分は虐待を受けているんだと認識できたりといったことが生まれるのでは?と思ったのですが学校での展開は考えられていますか?

いいアイデアですね。学校を中心に展開しようっていうのは今回は思ってはいなかったんですけど、そのアイデアいただきましょうかね(笑)。

うちの子供は高校生なんですけど、中高一貫の学校で、そのお母さんたちが一生懸命チケットを買ってくださって結構な割合で見に来て下さった。

親子で観に来て下さった方達はその話をしてくれたりしたのですが。大人とは違う感じ方とか関心の向け方をしてたりするので、中学生以上だったら十分これは観れるなと思いました。

是非そういう子ども向けの上映会もしてみたいですよね。ただその場合は保健の先生とかスクールソーシャルワーカーとかカウンセラーの方とか、相談できる人が一緒に立ち会って頂くといいと思います。

何か問題が出てきた時に自分だけで抱え込まない、自分が受けているのが虐待だと気がついた時に相談できる人にいてもらう。虐待の相談窓口電話番号リストを配るとか、そういう対応はセットでやった方がいいかなと思います。

あとは親御さんが今回も相談して来られる事もありました。この映画見て自分も虐待を受けてきてるし、子どもにちゃんと対応出来なかった自分を再確認しましたみたいな。

なので親御さんや先生や子どもに関わる大人たちにたくさん見て欲しいなと思います。傷に気がついただけではなく、それをどうするのか?カウンセリングを受けるのか自助グループに繋げるなど具体的な動きにつながっていったらいいなと思いますね。

■映画の本題としては懲罰ではなく更生に重きを置いた刑務所のありかたを広めることが目的なのかと思うのですが、そこに対するアプローチは考えていますか?

実はこの映画は、法務省が無料で研修に使えることが条件で撮影許可が降りたんです。正直、フリーライダーで腹が立ちますけどね、せめて法務省の研修の中でこの映画がしっかりと上映されて、考え方を変えていただければと思っています。

TCの発想はまだマイノリティで、受刑者4万人の中の本当40人ぐらいしか受けられてないので0.1%ぐらい。全部と言わなくても、もっと多くの刑務所などの矯正施設で展開できるように発想を変えてもらいたい。

あとは最近劇場にも、刑務所の職員とか少年院職員の方とか彼らと関わるような人たちが来てくださるので、現場の人たちがまずはこんな方法があるんだってということを知っていただくということ。これは効果があるんだということを感じていただく。そこからしか始まらないかなっていうことですね。

あとはテレビとか雑誌とか一般のマスコミではこういう手法がまだあまり取り上げられてないのでマスコミの人にも見てもらいたい。「厳しくすれば苦しい思いをさせれば変わるんじゃないか?」とマスコミの人たち自体が思っているんでしょうかね?多分変わるとも思ってないんでしょうね。厳しくばすればいいとしか思ってないと思うんですね。この映画を見ていろいろ気づいて頂ければと思います。

この方法しかないわけではないと思うんですけど、まずはこういう取り組みがなされていることを、一般の人達にも知ってもらいたいです。効果がありそうだなと思うんだったら、皆さんも声をあげてもらいたいなと。結局外圧がないと物事は変わらないので。

刑務所は、情報をコントロールして出ないようにしてきているので私たちは知らないことだらけなんでしょうね。だからこの映画も、隠れた情報の片鱗でしかないんですけど、その片鱗が社会に出たので、それをご覧になって感じたことを自分の言葉で SNS でも何でもいいので発信していただくことが大事かなと。多分法務省にも届くはずなので。

私は別に刑務所だけが変わればいいとは思っていないんです。刑務所は社会の象徴だと思ってるので。この映画は、刑務所から私たちの社会を考え直すみたいなつもりで作っています。象徴としての刑務所から社会のあり方をちょっと考えてもらって、皆さんの言葉で発信していただければ、対話を作るきっかけになってくんじゃないかなと思います。

■最後の質問ですが「ライファーズ」と「トークバック」も拝見して感じたのが坂上監督は人の心の内面やトラウマにフォーカスした作品をテーマにしているように感じたのですが、作家としてのテーマは設けているのでしょうか?

まさにおっしゃる通りで、私の映像作品はテレビの仕事に携わっていた1990年代の頃から一貫していて「トラウマを負った後どう生きていくのか?」っていうことなんですね。

もちろんトラウマを負わなければ負わない方がいい。ただ予防するためにもまず何が起きてるのかということを私たちは把握することが必要だと思うんです。

日本の社会って起きてることを把握する前に無かったかのように立ち振舞う。まずはこういうことが起きてますよっていうことを知らせて、そう言う問題とどう向き合っていったらいいのか?どうやって生きていったらいいのか?ってことを映像で描いて来たいうのが今までやってきたことだしそれを私はこれからもやり続けて行きたいなという風に思います。

■ありがとうございました。現在休館中のためCINEMA AMIGOでの上映時期は未定ですが、ぜひこの動画を見て興味を持ってくださった方は「プリズンサークル」をご覧になってください。

製作out of frame 配給 東風 (c)Kaori Sakagami

坂上 香(さかがみ・かおり)

ドキュメンタリー映画監督。NPO法人「out of frame」代表。一橋大学客員准教授。高校卒業と同時に渡米・留学、ピッツバーグ大学で社会経済開発学の修士号を取得。南米を放浪した後、帰国後TVドキュメンタリーの道へ。「被害者」による死刑廃止運動、犯罪者の更生、回復共同体、修復的司法、ドラッグコート(薬物裁判所)など、暴力・犯罪に対するオルターナティブな向き合い方を映像化。ATP賞第1回新人奨励賞を皮切りに、ギャラクシー賞大賞、文化庁芸術祭テレビ部門優秀賞、ATPドキュメンタリー部門優秀賞等、数多くの賞を受賞。2001年TV業界を去り、大学専任教員に転職。メディア教育に従事しながら、薬物依存症の女性やその子どもたち、刑務所等に収容される人々を対象に、映像やアートを使ったワークショップも行う。2012年、映画制作に専念するためインディペンデントに。劇場初公開作品でアメリカの刑務所が舞台の『ライファーズ 終身刑を超えて』(2004)で、New York International Independent Film and Video Festival海外ドキュメンタリー部門最優秀賞を受賞。2作目の『トークバック 沈黙を破る女たち』(2013)はLondon Feminist Film Festivalのオープニングに選ばれる。「暴力の後をいかに生きるか」をテーマに、「希望」や「成長」に着目した作品をこれからも作り続けていきたいと考える。主な著書に『癒しと和解への旅』(岩波書店)、『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)。絵本の翻訳に『ねぇねぇ、もういちどききたいな わたしがうまれたよるのこと』、『きょうのわたしは ソワソワ ワクワク』(偕成社)。

ただいまCINEMA AMIGOがコロナの影響で休業中です。 地域のカルチャーを作ってゆく発信を続けていきたいと思います。 もし記事の購入でサポートいただけたら大変助かります。