「知る」ことで、ふれる塩がある。

文・撮影/長尾謙一

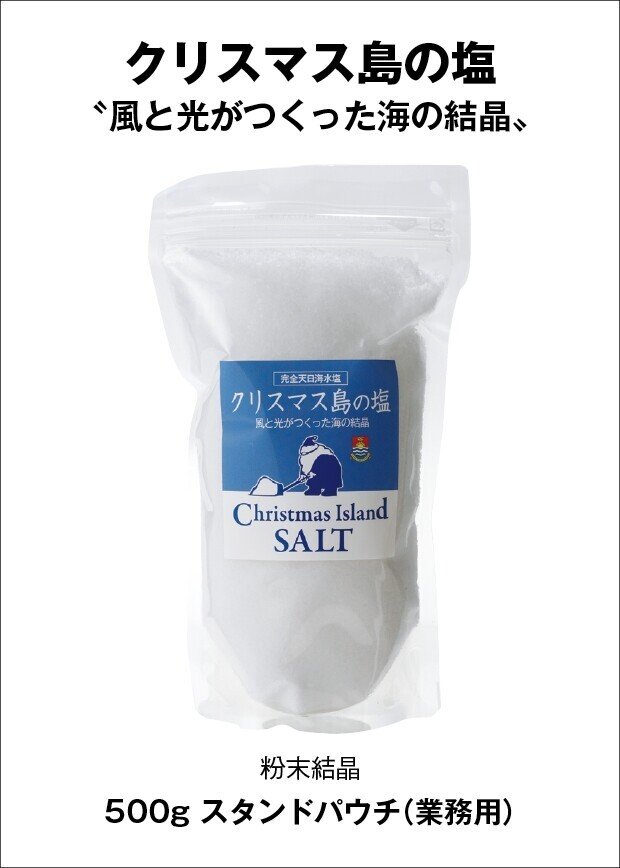

クリスマス島の塩(素材のちから第30号より)

※「素材のちから」本誌をPDFでご覧になりたい方はこちら

この豚はどんな土地で、どんな人に育てられたのだろう。自然の中を駆け回ったり、夜はぐっすり眠ったりしたのだろうか。素材のことを知れば知るほど、調理が変わり、料理の仕上がりも変わるはずだ。素材を深く「知る」ことで、そのポテンシャルを最大限に引き出す塩のふり方が見えてくる。

人とのつながりで手に入れた素材だから、大切に塩をふる。

オーナーシェフ 有馬 邦明 さん

「パッソ ア パッソ」 東京都江東区深川

国内のイタリアンレストランを経て、イタリアで2年間の修行を経験。帰国後、2002年2月に「パッソ ア パッソ」をオープン。自分の五感を使って素材づくりを現場から学び、お客様に自らテーブルを回って素材の説明をする。素材の魅力をより深く伝えるため、1日の客数を限定。祭りの時期には神輿も担ぎ、地元の人とも積極的に関わる。「人とのつながり」を大切に、素材をいかす料理を日々追求する。

生産者の顔が浮かぶほど素材を知り、学ぶ

素材を「知る」ことの大切さに気づいたのは、店をオープンしてからです。オープンした16年前は、おいしい料理をお出しして、お客様に喜んでいただければそれだけでいいと思っていました。しかし16年経つうちに、料理人は素材に合わせて仕事をするものであって、素材自体の本当の価値を知らなければ、その素材のポテンシャルの引き出し方さえ分からないと気づいたのです。

そう考えて、もっと踏み込むことにしました。つまり、素材をしっかり「知る」ことです。私の場合、できる限り全国の素材づくりの現場に行きます。そこで初めて、暑くても寒くても、雨が降っても雪が降っても、365日ずっと手をかけていく現場の苦労を学びます。そうした生産者の方の思いも含めて、素材の一つ一つを知っていくのです。お金も時間もかかることですが、何度も足を運んでようやく、素材の価値とベストな使い方が分かります。

そして、素材を知る上で一番重要だと思ったのが人とのつながりです。ただ素材を学ぶだけでなく、その人が一生懸命案内してくれ、命をかけているものに触れることで、「絶対この素材をおいしくしてみせる」と自分の気持ちにも火がつきます。

生産者の方の気持ちに自分の気持ちをのせる。これが私の料理には欠かせません。トマトを使う時、牛肉を使う時、他の素材を使う時、生産者の顔が浮かびます。皆さんの気持ちをしっかり受け止めて、私も全力を込めることで、ベスト以上の料理がつくり出せると思うのです。

そうした、人とやり取りをして使うものを決めるスタイルの中で、「クリスマス島の塩」とも出会いました。案内してくださった方の熱意に触れてこの塩を知ったのですが、使ってみると素材にとてもなじみます。下味から仕上げまで、どんな塩のふり方でも力を発揮する万能なところが気に入っています。

〝豚のすごさ〟を知っているから塩で脂の甘みを引き出せる

素材を「知る」と、塩の使い方が変わってきます。今回つくった〝ポルケッタ〟では、熊本県産の「走る豚」の肩ロースをローストにしました。

〝結晶の大きさ〟まで計算した塩のテクニック

ローストされた豚を噛むと、肉汁がジュッとしみ出す。やわらかく、旨みも甘みも強い味だ。じっくり火が入ったトマトと合わせれば、トマトの旨みと酸味で肉の味がさらに複雑になる。肉の脂の上、皿に添えられた塩の結晶は大きめに砕き、口の中での溶け具合も計算する。結晶の大きさは料理ごとに変わる。素材を「知っている」からできる、塩のテクニックだ。

「走る豚」は放牧されて、自然の中を自由に駆け回っている元気な豚です。餌には近くの農家から規格外のさつまいもやかぼちゃをもらうこともあり、肉と脂には旨みと甘みがたっぷりあります。

中でも肩ロースは、運動量のある味のしっかりした部位です。脂の旨みや甘みを残す焼き加減と、その味をさらにいかす塩加減がとても重要な料理です。

肉の中心には、ニンニク、パセリ、細かくした「クリスマス島の塩」を詰めて、ローストする時にニンニクとパセリの香りと塩を内側からじわっとしみ込ませます。切って盛り付けたら、粗く砕いた「クリスマス島の塩」の結晶を添える。じっくりと火を入れた肉はやわらかくてジューシーですが、やさしく入った内側からの塩、カリッと感じる外側の塩が挟み込むように肉の甘さを引き出します。

この塩の万能さがいきますね。塩味と香りのバランスが食べるたびに変化して、最後まで飽きません。どんな豚のどんな部位かを知っているからこそ、塩の役割を大切にするのです。

本当の旬を生産者は知っている

よく素材の旬と言いますが、今しかないという本当の旬は畑ごとに違います。普段から生産者とやり取りをして本当の旬を知ることで、その時にピークを迎えた素材を料理にいかせるのです。

〝枝豆のパンナコッタ〟は今一番旨みが強くなった枝豆と生クリームを冷やし固めて、上から「クリスマス島の塩」の結晶をふりました。パンナコッタに塩味は入れません。塩の結晶と一緒に食べて、口にだんだん広がる塩味でちょうどよくなる組み立てです。塩は枝豆の甘みと香りも引き立ててくれます。軽く塩をふり、香ばしく焼いた枝豆とトウモロコシと合わせれば、「夏だね!」と感じていただける一皿です。

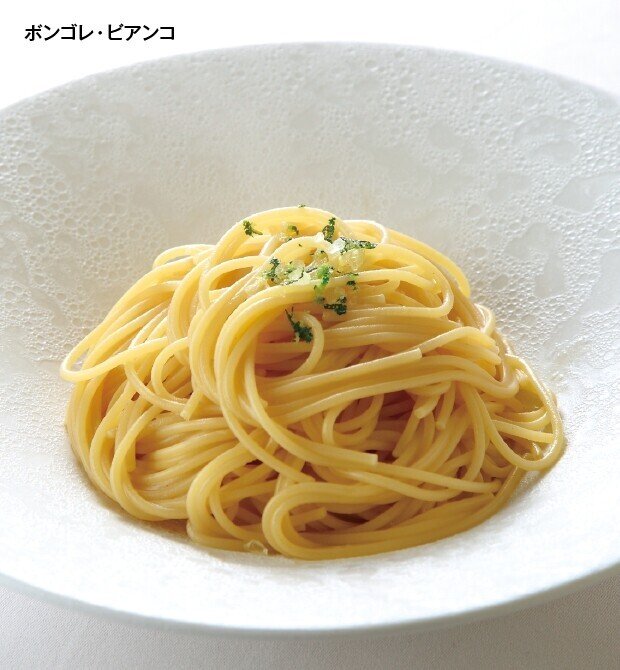

また〝ボンゴレ・ビアンコ〟は、「クリスマス島の塩」で旨みを引き出したアサリのブロードを使います。

最後に、夏を象徴する青柚子の皮と細かく砕いた「クリスマス島の塩」をふりました。食べると青柚子と貝の香りを一番に感じ、食感のある塩が味を締めてさわやかです。素材にすっとなじんで旨みを増す「クリスマス島の塩」の味と食感がポイントとなって、〝旬〟の味をよりいかしてくれています。

人とのつながりが引き寄せた素材

最後は〝焼きホルモン〟です。京都のお肉屋さんが一頭買いした但馬牛のマルチョウを使っています。

牛の内臓は通常、他の牛のものと一緒に集められますから、餌も育て方も全部分かる牛の内臓を手に入れるには、牛の生体を一頭競り落とすしかありません。一年に何頭分しかない貴重な素材を「有馬さん、使ってよ」と私に回してくれたのです。身が引き締まります。まさに人とのつながりが引き寄せた素材です。

マルチョウは余計な脂を抜くため、まず日本酒でゆっくり炊いていきます。次にブロードで炊き、抜いた分の旨みを吸い込ませます。最後にフレッシュのローリエと一緒に炒めるので、濃厚かつ香りはとてもさわやかです。添えた「クリスマス島の塩」の食感と塩味がいいまとめ役になり、旨みと甘みが増してペロリと食べられると思います。

いい素材をいかすために、生産者の気持ちも含めて、その特徴をよく知る必要があります。そうして初めて、塩のふり方が分かります。人とのつながりで手に入れた素材ですから、大切に、大切に塩をふるのです。

(2018年6月30日発行「素材のちから」第30号掲載記事)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?