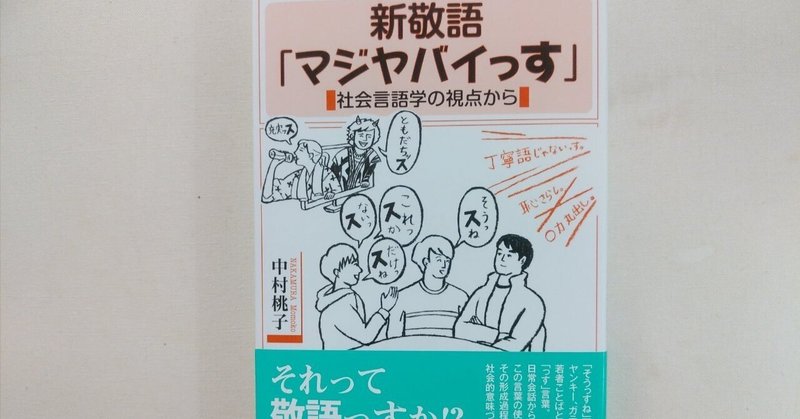

中村桃子『新敬語「マジヤバイっす」 社会言語学の視点から』白澤社(発行)現代書館(発売)

主に体育会系の大学生男子が使う「…っす」という言葉遣いを「ス体」と名付け、社会言語学の視点から考察した本。面白い、面白いんだけど、読者の想定が中途半端。専門的な論文のような形態を取っているから、最初の専門用語の定義付けの章がとても難しくて分かりにくい。そして学術論文特有の「この本では、○章と○章では▢▢を扱うことになる」とかいう、前振りというか予告というか、構成の説明が先にくどくど書かれる体裁。後半になればなるほど面白いので、こんな学者同士の牽制みたいなスタイルは要らないっす。こんな書き方で読者に引かれたらもったいないっす。もっと一般読者を想定して、面白いところに絞って、そこを最初っから全開で書いて欲しかったっす!

以下は自分用の忘備録である。

第1章 「ス体」という言葉づかい―形成過程・言語要素・イデオロギー

〈「仕事はすんだんすが」は、「仕事はすんだのですが」の「の」を「ん」にして「です」を「す」に短縮している。このように、「すんだ」のような動詞に「す」を付ける場合には、まず動詞に「の」をつけて名詞化し、「の」を「ん」にした後、それに「す」を付けて、「だんす」とすることは、現代の使い方にも多く見られる。〉P12

動詞(ひいては動詞で終わる文章全体)を名詞化する「の」という概念がまず必要だ。それを「ん」に換える。「ん」の一語が多くを担っている。

〈「○○ことば」というものは、実際に言葉がどのように使われているかよりも、社会が特定の区別を重視しているかどうかに左右されて成立するということだ。〉P21

金水敏『ヴァーチャル日本語、役割語の謎』で読んだ通りだ。これは日本語に限らない現象なのだな。

〈「語用論」とは、ことばを使われている状況の中で研究する分野を指すので、「メタ語用論的言説」とは、ことばの使い方に関してあれこれ評価している言説ということになる。〉P31

まず、用語を知っとこう。

〈本書では、これまで「スタイル(style)」を「言葉づかい」と呼んできた。しかし、「ス」に関しては「丁寧体」や「普通体」で馴染みのある「体」を「スタイル(style)」の訳語として用いて「ス体」と呼ぶ。言語/非言語要素がスタイルを形成する過程は、「○○ことば化(enregisterment;Agha2003)」と呼ばれ、(…)この過程で中心的な役割を果たすのもイデオロギーである。〉P36

イデオロギーで言語が形成されるという著者の主張。

第2章 男子大学生の「ス」の使い方―親しい丁寧さ

〈一般に、会話をしている人たちは、相手の体面を脅かす発言(専門用語で「体面を脅かす行為(facethreatening act)」と呼ぶ)を避けて、お互いの体面を保とうとする。それでも、この場合の先輩のように、自分の体面が保てないような発言をしてしまった人が出た場合は、その場にいる他の人も、発言者の体面を何とか保つよう努力する。〉P57

ずっと「ス体」で話していた後輩たちが、先輩が質問した(物を知らないことを曝した)時だけ「です」を使った。より丁寧度が高い表現をすることで相手の体面を保ったと解釈される。

〈もうひとつは、標準語と方言を混ぜる手法だ。地方議会の会議録を分析した二階堂ら(二〇一五)は、本会議では共通語で話している同じ議員が、委員会では、しばしば、方言に共通語の丁寧体「です・ます」を加えることを指摘し、これを「フォーマル」と「カジュアル」の中間の「セミフォーマル」なスタイルと名付けている。〉P71

親しさと敬意の両方を同時に表現する方法について。一つは丁寧体と普通体を混ぜて使う方法。そしてもう一つがこれ。「ス体」も親しさと敬意の両方を同時に表現するために編み出されたのではないかと著者は分析する。

〈「ス」は、「です」と言う表現を「ス」と縮めることで、「です」の意味である〈相手との距離〉も縮めている点が興味深い。「短縮化」だけでなく、「っ」という促音をともなったり、書き言葉の場合には「カタカナ」にすることで「軽量化」もしている。つまり、言語要素の短縮・軽量化(「です」から「ス」へ)が、意味も短縮している(遠い距離から近い距離へ)。その意味で、「です」から「ス」への変化には、必然性(iconicity)があると言える。〉P74

これで「ス体」への変化には必然性があることが分かった。ラ抜き言葉への変化に必然性があるという話を聞いた時と近い印象を持つ。

第3章 メディアのことばーことばの表象と社会変化

〈「ことばの越境」を社会的行為としてとらえると、話し手が場面に合わせて言葉づかいを選ぶ行為とパフォーマンスとして言葉づかいを選ぶ行為の違いが指摘された。社会言語学では、前者は「スタイリング(styling)」、後者は「スタイライゼーション(stylization)」と呼ばれる。「スタイライゼーション」は「スタイリング」の中でも、特にパフォーマンスとしての性格が強い言葉の使い方を指す。パフォーマンスとしての言葉の使い方は、「複数の自分を客観視する」という後期近代の自我(ギデンス一九九五)の特徴だと言う人もいる。〉P80

これだけでも一冊書けそうな内容。現代的で面白い。

第4章 「ス」は丁寧語じゃないっす―ウェブサイト『発言小町』における評価

〈実は、この「正しい日本語」、あるいは、「正しい敬語」という概念は、これらの回答だけに見られるものではなく、広く普及している言語イデオロギーのひとつである。〉P106

自分が学校で習ったものは、正しいと思いがちなものだ。言語は変化するので、永遠に正しいと言えるルールなど無いのだが。

〈このような序列化をどのように正当化しているのかと言うと、「正しい敬語のルールがある」と「社会人は適切な敬語を使うべき」という二つの支配的な、つまり、広く認められている言語イデオロギーを基盤にして、「スは丁寧でない」と結論付ける手法だ。このように、すでに社会で認められている考え方(支配的言説)を利用して自分の主張を正当化するという行為は、『発言小町』に限らず、日常的に行われている。〉P110

自分に取って慣れた言語が「美しく」「正しく」感じられるに過ぎないのだが、それを使って人に対して優位に立とうという行為が行われる。

〈ミハイル・バフチン(Bakhtin 1986)は、テクストの中には複数の声(polyphony)が聞こえると言った。この記事で言えば、記事を書いた記者の声と○○首相の声が両方聞こえている。「記事」というテクストと「○○首相の発言」というテクストの間には間テクスト性(intertextuality)がある。〉P110

この概念は覚えておきたい。使える。

〈同じように、自分のレスの中で、すでに社会で認められている「正しい日本語」「正しい社会人の敬語」という規範を引用することは、自分のテクストと規範的言説のあいだに間テクスト性を形成している。権威ある言説との間に間テクスト性を形成することによって、自分のテクストの正当性(テクストの権威)を達成しているのだ(Briggs & Bauman1992)。〉P111

権威付け、ということか。

〈「一方向の二声の言葉」とは、文体模倣のように、作者の声と他者の声が同じ志向を持っている場合、「多方向的な二声の言葉」とは、パロディのように、作者の声と他者の声が異なる志向を持っている場合を指す。〉P124

これもバフチンによる「ことばの越境」の二つの分類。この分類を参考にさらに他の学者が「ことばの越境」を「スタイル的な越境」と「パフォーマンス的な越境」に分けており、後者は越境された側のことばを揶揄する働きを持つ。

第5章 男性がCMで使う「ス体」―主導的男性性の揺らぎと維持

〈(その)新人のスタイルは「ス」以外にも、「ボチボチ、まあまあ、そこそこ、まずまず」という、はっきり言わない若者言葉の特徴を持っている。若者が、「とか」「っていうか」「らしい」「みたいな」など、発言をぼかす言い方を多用することは一九九〇年代から指摘されてきた。(…)これらの話し方は、「対人関係の”濃い―薄い””深い―浅い”ではなく”重い―軽い”と結びついているのではないか」(辻一九九八:二二)という卓見である。若い人は、互いを束縛する重い関係より、相手に寄り掛からない軽い関係を好むのではないかというのである。〉P159

これは本当にうなずく。それに役立つのが「ス体」という訳だ。ただ、若者のはっきり言わない言い方のなかで「っていうか」は毛色が違うように思った。

〈一方「です・ます体」は、「だ体」と比べて、話し手が聞き手をより意識していることを示す(Maynard 1991)。だから、聞き手に対して自分の役割を明確に示すときには「だ体」ではなく「です・ます体」を使う。(…)宮地他(二〇〇七)は、これを、話し手と聞き手が共在する場をつくり出す「共在マーカー」と呼んでいる。〉P166

これは知らなかったので今後注意して見ていきたい。

第6章 女性がテレビCMで使う「ス体」―新しい女性性の創造?

〈私がこのように解釈するのには、大きく二つの理由がある。ひとつは、近年〈好ましい女性性〉という概念に、男性から見て好ましい女性性に加えて、女性から見て好ましい女性性という視線が加わった点だ。もうひとつは、現在女性が選択できる言葉づかいでは、このように変化した好ましい女性性にぴったりのものが見当たらない点だ。〉P187

この辺りからグッと面白くなってくる。

〈視聴者が好ましいと感じることが重要だ。女性の場合で言えば、いわゆる「好感度の高い女性」、つまり、〈好ましい女性性〉を提案していることが望まれる。そして、そんな女性が「ス体」を用いているとすれば、「ス体」も〈好ましい女性性〉の演出に一役買っていることになる。〉P190

そんなに多くの女性が「ス体」でしゃべってたかな?

〈このCMには男性は登場しない。男性目線がない。だから、「こんなに大笑いしたり、汗だくになったら男性にあきれられるかも」という心配もない。女性を男性との関係から特徴づけるという視点がないのだ。

だとしたら、このCMは、楽しむことに気後れしない、忙しく活動して大笑いすることにも躊躇しない、しかも、女性にとって好ましい女性という、〈新しい女性性〉も提案していると言える。〉P194

新しい女性性、全力で応援したい。男性目線で価値付けされてきた女性性に変化が訪れているとしたら、どんなにすばらしいことか。

〈どうやら、CMの制作者は、女性を、男性との関係からだけではなく、むしろ、女性自身の生き方や感じ方から描写しようとする時に、服装や言動に加えて、「ス体」をこのような女性性の造形に利用するらしい。そして、このような「ス体」の利用が広範囲に行われるようになれば、「ス体」を使うことが、男性との関係とは無関係に評価される女性性を作り出していく可能性がある。〉P198

この可能性にうれし泣き。バブル以前から男性社会で働く時は男性と同等あるいはそれ以上の努力をしながら、しかも男性の機嫌を損ねないように媚びる必要のあった世代からすればだな、。

〈これらのCMで「ス体」によって表現されている「男性との関係から特徴付けられない女性」は、第1章で取り上げた「主導的男性性」(Connell 1995)を軸とするジェンダー(女らしさや男らしさ)の体系から考えると、かなり新しい女性性であることがわかる。なぜならば、ジェンダーの体系では、女性性は男性性との関係で価値づけられることが多いからだ。〉P207

うん、そうだったね、と過去形で言いたくなる。

〈従来の専業主婦か働く女性かという二者択一の生き方を、魅力的に感じない女性視聴者がいるという予測もそのひとつだろう。〉P208

そう、どっちもイマイチ。しかも対立させられたりしてた。

〈他方、女性のCMが男性のCMと違うのは、これらのスタンスに加えて、〈新しい女性性〉という社会的アイデンティティの提案にも利用されている点だ。この〈新しい女性性〉は、男性との関係から自由で、女性同士の友情や励ましを大切にする、女性から見て好ましい女性性だ。〉P209

いざ造形されてみると、それこそが一番普通な在り方のように思える。逆に、今までこうした女性性が造形されなかった理由は何だろうな。女性自身が常に男性からの視線で自分を見ていたからだろうか。もうそうした視線から女性は自由になりたいものだ。

あとがき

〈どの研究でも、ことばは自然に変化するのではなく、社会のイデオロギーを反映して使われ、変化していることを明らかにしたつもりだ。〉P220

この著者は最初からこの説を推してきたのだろうが、私はあまり説得されていない。言葉の変化の第一段階は自然発生的なものだと思っている。もちろん、CMなどを通して拡大再生産される過程で、社会のイデオロギーを反映することがあるのは分かるが、最初の最初はどうなのだろう。最初っからイデオロギーの影響を受けて変化が起こっているのだろうか。自然な変化は無いのだろうか。これらを考えつつ、今後も言語学の本を読み続けたい。

白澤社(発行) 現代書館(発売) 2020.3. 定価2,200円+税