【2021年9月開講】明細書作成ゼミ(機械)で学べること

こんにちは、(株)知財塾 運営チームです。

私たちは演習形式にこだわった、「知財実務で本当に使える」オンラインゼミを主催しています。

今回のブログでは、2021年9月開講の『明細書作成ゼミ(坂田 ゆかり先生)』で学べる内容について、具体的にご紹介していきます。

※本ゼミは定員に達したため、申込みを締切とさせていただきました。ゼミの録画動画付き演習資料の販売は、引き続き受け付けております!

お申込みページはこちら

1. ゴールと学べる内容

本ゼミのゴールは、特許明細書を作成するためのプロセスを理解し、出願に必要な書類を自分で作成できるようになることです。本ゼミでは、出願に必要な書類のうち、特許請求の範囲(クレーム)、明細書、図面の作成方法を学ぶことができます。

あなたは、上司からいきなり「特許を書いてみて」と言われた経験はありませんか?そう言われても、初学者にとっては何から手をつけてよいのか、全く見当もつかないものですよね。

そこで、知財塾では、弁理士が実際に特許を作成する手順を細かなステップに分解した「演習ステップ集」を用意しました。「演習ステップ集」は、複数の小問で成り立っており、1つ1つの問いかけに答えていくことで、特許の作成に必要な情報を揃えることができるように設計されています。

この演習により、今まで特許実務に関わったことがない方であっても、特許の書き方の手順を理解することができ、すでに特許実務に携わっている方でも、自分自身のやり方をアップデートすることができるはずです。

この「演習ステップ集」がどんな流れで進んでいくのか、実際の内容を少しだけお見せします。

『明細書作成ゼミ(機械)演習ステップ集』

ステップ1:発明の把握

【小問1-1】先行技術と本発明の比較

発明提案書と以下の公報を読み、先行技術では解決できない本発明の課題及び本発明の効果を記載しましょう。

【小問1-2】解決手段の検討

上記の課題を解決可能な構成を書き出しましょう。

ステップ2:クレームの作成

【小問2-1】メインクレーム案の作成

上記の解決手段を元に、メインクレーム案を作成しましょう。

・・・

2. ゼミの内容とスケジュール

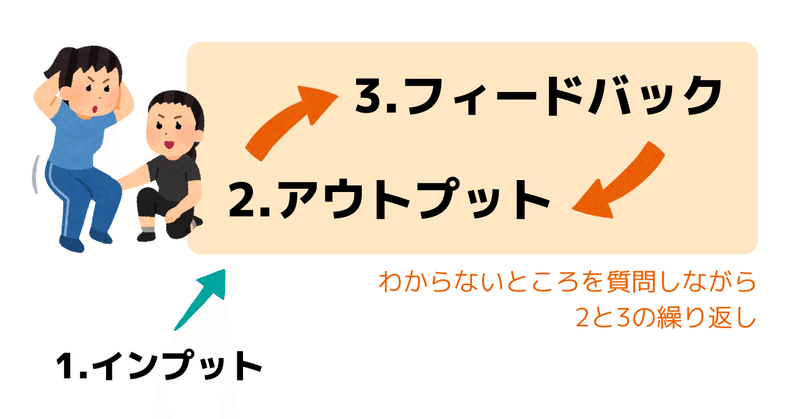

実際のゼミでは、まずファシリテーターより、特許を書く上での最低限のレクチャーを行います(1. インプット)。

次に、ゼミ生が事例演習にそれぞれ取り組み、演習結果をgoogleドキュメントに記入し、ファシリテーターや他のゼミ生と共有します(2. アウトプット)。

そして、このアウトプットについて良い点や改善点、または実務のコツをファシリテーターにアドバイスしてもらう(3. フィードバック)という流れで進みます。

演習中にわからない点がでてきたら、Slackのチャットで、またはゼミ中に直接ファシリテーターに質問し、その場で解決できます。また、自分のアウトプットに対しアドバイスをもらうことで、実務をやってみないとなかなかわからない「落とし穴の回避方法」を知ることができるのが、本ゼミの大きな特徴です。

カリキュラムは、3ヶ月間(9月27日~12月27日)にわたる全14回で、5つの機械分野の事例を扱います。つまり、3ヶ月間で5本の明細書作成にチャレンジしていただきます。

ゼミは、毎週月曜日、19時~22時の3時間講座となります。ウェブ講座のツールはZoomを使用、書類の作成にはgoogleドキュメントを使用します。

初回はガイダンスもあり、19時からの講義スタートになりますが、第2回目からは19時~20時半は自主演習、20時半~22時がディスカッションという2部構成になります。

20時半からのディスカッションの時間には各回の事前課題を済ませていることが前提になりますが、もし土日などで課題を終わらせた場合、19時~20時半の自主演習の時間には参加せず、ディスカッション時間から参加いただく形もOKです。(残業対応や、通勤時間がかかる方への配慮となります)

気になる機械分野の事例としては、身近な製品・工業製品・メカトロニクス(機械制御)に関するものを取り扱う予定です。例えば、身近な製品として「美顔ローラー」などの、初学者にも構造がわかりやすい事例をご用意しています。

進行のペースとして、特許明細書の1本目は4週間かけてじっくり取り組んでいただき、2,3本目は3週間で、4,5本目は2週間で完成させていきます。演習ステップ集を5回繰り返すことで、手順をしっかりと身につけることができますし、実際に手を動かして明細書を5本書いた、という大きな自信が得られることでしょう。

なお、ゼミの様子を録画した動画データをアーカイブとして視聴可能で、都合が合わず欠席された場合や、受講後に復習したい場合にも役立ていただけます。

ゼミ内容をより詳しく知りたい方は、こちらのガイダンス動画をご覧ください。

3. ファシリテーターのご紹介

知財塾ゼミでは、指導者のことを「講師」ではなく、「ファシリテーター」と呼んでいます。

ファシリテーター:問題解決・アイデア創造・学習など、あらゆる知的創造活動を支援し、促進する役割を担う人

※ 日本ファシリテーション協会HPより要約

知財塾ゼミは「一方的に知識を与えられる場」ではなく、あくまでもゼミ生が主役です。ゼミ生が自身で取り組んだ課題のアウトプットに対し、ファシリテーターがコメントし、その情報を生かしてゼミ生は次の課題に取り組む、という「自己成長のサイクル」を意識した呼び方です。

知財塾では、実務の第一線でご活躍されている先生をファシリテーターにお迎えしています。少人数制のゼミで、ファシリテーターの方のノウハウや、実務のコツを気軽に質問することができるところも、受講生から好評いただいている点です。

今回の2021年9月開講の『明細書作成ゼミ(機械)』では、坂田 ゆかり 先生にファシリテーターをご担当いただきます。

坂田 ゆかり 先生

たつき国際特許事務所 代表弁理士

バード国際特許事務所 顧問弁理士

経歴

大学院卒業後、精密機器メーカーにて機構設計、要素開発等に従事。

その後特許事務所にて、デジタルカメラ、精密機器、医療機器、半導体製造装置等の特許明細書の作成及び権利化、意匠権利化、並びに係争関係の業務に携わる。

活動

2017年~ 日本弁理士会関東支部神奈川委員会 副委員長

2018、2019年 神奈川県立産業技術短期大学校講師

2014、2016年度 横浜市中小企業外国出願支援事業 審査員

坂田先生は、機械工学をご専門とされており、精密機器メーカーでの設計開発と、弁理士としての10年以上の実務経験をお持ちです。実務経験豊富な坂田先生からアドバイスを受けながら、実際に明細書の作成に取り組むことで、自力で学ぶよりも圧倒的に早く実力を身につけることが可能となります。

知財塾さんの宣伝です。

— 小林功@特許/商標弁理士(バード国際特許事務所) (@bird_patent) August 29, 2021

明細書作成ゼミ(機械)が9月に開講されます。

弊所の所員も参加します。弁理士でなくても受けられますし、講師の坂田ゆかりさんも機械専門の弁理士でベテランです。しっかり教えてくれると思います!

誰か、弊所の所員と一緒に受けませんか?(笑)https://t.co/YJoq7JtHaU

4. 明細書作成ゼミ生に向いている方

本ゼミのターゲットには、以下の方々を想定しています。

① 特許事務所や企業知財部で新しく特許担当者になった、実務未経験の方、または経験が浅い方

② 実務経験はあるが、改めて「体系的な明細書作成スキル」を身につけたい方

③ 普段は別の分野の特許業務を担当しているが、これから機械分野にも業務の幅を広げていきたい方

本ゼミはご自身で演習をまずは行い、ファシリテーターや他のゼミ生と議論し、スキルを伸ばしていくものですので、率直に言って、受講にあたり「業務後の夜の時間を使ってでも、特許実務スキルを向上させたい!」というエネルギーが必要になるとは思います。

一方、そのエネルギーと演習を行う時間さえ準備いただけるならば、知財塾の特徴である、

・通学不要、オンラインで学べる環境

・実務を想定した事例を使用し、STEPに分かれた体系的な学習

・ファシリテーターによる演習アウトプットへの的確な助言

により、3ヶ月でも明細書作成スキルを大きく向上できるよう講座をデザインしています。

お時間が合わない方のためには、演習資料とゼミ動画がセットになった「動画コース」もご用意しています。企業・特許事務所の研修として日中に学びたいという方にはこちらもお勧めです。

さらに、「オンラインゼミコース」、「動画コース」どちらでも、オンラインチャットツールSlackの「知財塾コミュニティ」に参加することが可能です。

Slackコミュニティでは、明細書作成ゼミ以外の受講生とも交流することができ、「雑談」、「バーチャル自習室」、など、様々なチャンネルで質問や交流をすることができます。

ゼミ終了後もSlackコミュニティには残ることができますので、仲間づくりや、継続したコミュニケーションの場としても活用していただければと思います。

/

ゼミ動画+演習資料購入のお申し込みは、こちらからどうぞ!

\

5. おわりに

知財塾は、特許明細書作成だけでなく、事業戦略提案や、先行技術調査、中間応答での意見書・補正書作成、商標権利化など、様々なゼミを用意しております。

ゼミ募集開始を知りたい方は、メールマガジン(月1程度)を登録いただければ、メールにて優先的にお知らせしております。

<募集通知&メルマガ登録フォームはこちら>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuJXevdMtaOlsETPeST57TW4b8BXbB7WQ4HBTevxRyfEszIA/viewform

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?