「本当の自分を取り戻す」味の明太子・ふくやの創業者の場合。

「本当の自分を取り戻す」。若い時から自分の夢に向かっていける人もいれば、生涯なにも見つけられずに終わる人もいる。人生は人さまざまだ。

私も長い間(今年還暦60歳)、自分探しの旅を続けてきた。本当のところ、自分のやりたいことが「これだ!」と思えたとしても、それが長くは続かなかった。事業を起こし、それが成功した時も失敗した時も。持続しようともリベンジしようとも思わなかった。

あらゆる試行錯誤があった。いろんな人がいろんなことを言い、いろんなやり方が存在する。何が「真実」でなにが「罠」なのか?わからないまま、その時々で、間違った刷り込みや思い込みがあり、プラス人間本来の「集団帰属意識」という強迫観念によって、どんどん人生は「真実」からかけ離れていった。

そして私は体調を壊し療養生活に入った。

そこから、私は自分自身で自分のルーツを探る旅を始める。

たびたび書いている通り、自分が生まれ育った環境からくる概念の多くは間違っていることを素直に認めなければならない。

とても面白い話がある。

第二次世界大戦に従軍していた「辛子明太子」の創業者は、戦闘中に同僚が幻想を見ているのに気づく。彼は、京都の和菓子屋のせがれで戦闘中に倒れ、意識がもうろうとしている中で「大福」を味わっているのだ。

それを見て励ますつもりで、「がんばれ!おいしい明太子を食べさせてやる。」と彼は指をお箸に見立て口に明太子を入れるふりをする。

そうすると、同僚は「甘くておいしい。」と言い、彼は「バカたれ。明太子は辛い物なんだよ。」というシーンがあるのだが。

人間は自分の体験やスキルにないことは分からない。自分の経験からでしか教訓を得ることができないのだが、それでは、人生を拡張することは出来ない。「辛い物」を「甘い物」と錯覚する、そんな些細な間違いが致命的になる事もある。

では、彼はこの人生で和菓子屋の息子に生まれ「甘い物」に親和性はあったのだが、「辛い物」について知らなかったと言えるだろうか?

彼が戦争に巻き込まれていなかったら、京都という薄味文化の地に生まれていなかったら容易に思い出せる豊富な味覚を持っていたのだ。

自分の歴史、自分のルーツを知るというのは、「本当の自分を取り戻す」上で必須である。自分がどこからきてどこへ行こうとしているのか?分からなければ、答えは見つからない。

残念ながら、自分の歴史を思い出す前に和菓子屋の息子は亡くなってしまった。

「戦争」というのは、多くの才能を枯渇させる。

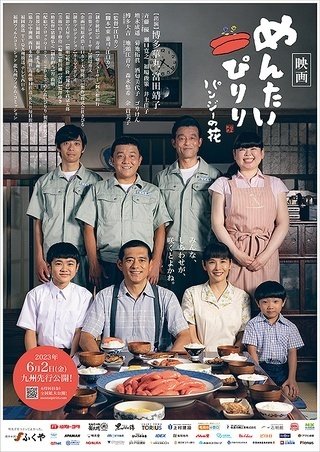

戦後、戦争の傷跡を克服していった辛子明太子の創業者の話。

ふくやの創業者は、戦争前に釜山で生まれ育った。

創業者・川原はオリジナル商品として釜山でよく食べていたたらこのキムチ漬け「明卵漬」を店の目玉商品として日本風にアレンジした「明太子」を初めて製造し、1949年1月10日から販売した。辛い物を食べ慣れない日本人の口に合わず、発売当日には「辛すぎる」とクレームが入った。川原はめげずに改良を重ねた結果、博多の惣菜として受け入れられ行列ができるほど人気の商品になった。

創業者は、戦後、「戦争の概念」とは真逆の生き方をした。戦争とは、他を攻撃し持っているものを奪う行為である。だがそれは、「やられたらやり返す。」という負の連鎖を生む。

創業者は、特許も取らず、作り方を教え、財を独り占めにしなかった。

「やられたらやり返す。」という負の連鎖は断ち切られ、博多の街はにぎわっていく。

多くの人は「戦争」によって深い傷を負い、克服できないまま、社会は活性化できないままである。私の父がそうだった。

私の父には、特攻隊帰りの兄がいて何かにつけ「たるんでる!」と殴られた。家の隣の神社では、帰還兵が首を吊ったり、物乞いが来たりした。炭鉱で働き給料は自分の母に吸い取られていった。父には明るい未来を創造することも環境を変えることもできず、家庭も破壊し精神を病み亡くなっていった。

戦後80年以上たっても、いまだに破滅的な人間が減らないのは戦争の傷跡が癒えてないせいだ。日本人はいまだに深く傷つけられた思いを引きずりながら生きている。

ふくやの創業者のように、ネガティブをポジティブに変えていきたいものだ。その人数に比例して社会は変革していく。

そのために、自分の歴史やルーツを知る自分探しの旅をおすすめする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?