浅田次郎にハマれば歴史が知りたくなる~「中国史」

※ネタバレはほぼありません。

浅田次郎作品は、とにかく一時期モーレツに読み漁りました。

もう何をどれだけ読んだか憶えていない。

作品によっては、読み始めたら止まらないほどの筆力を持つ作家であると断言できます。

陸上自衛隊を経て様々な職を転々としながら、執筆活動を続け、1995年「地下鉄《メトロ》に乗って」で吉川英治新人賞を皮切りに数々の賞を獲得し、2015年には紫綬褒章まで受賞されています。

そんな浅田次郎氏の多数の作品の中で、心に残る作品を一気に紹介しようと思ったのですが、多すぎてとても収まらず、不定期に3回ぐらいに分けて記事にしたいと思います。

蒼穹の昴

中国の清朝末期を描いた、とにかく壮大な物語!

日本の幕末~維新に匹敵するもので、中国史における大変革がありました。

最後は1911年から始まった「辛亥革命」により翌年の1912年に268年も続いた清朝は滅亡します。

辛亥革命とは

1911年の干支である辛亥に因む。10月に孫文の影響を受けた革命軍が武昌と漢陽を武力制圧し、黎元洪を都督として中華民国軍政府が成立を宣言した。

大きな時代の変革の影でどれだけ優秀な人間の血がながされた事か!

中国史に疎い私が、ハマりにハマった超大作なのです。

〈ツボ1〉宦官のリアル

本書が発売された2004年当時、私は「宦官」を知りませんでした。

主人公が貧しさから脱する目的で官吏を目指すため、自ら性器を切除するというとんでもないシーンから始まります。

不義を働かないためとはいえ、

自分の身の一部を切り落とすほどの「貧しさ」ってどんなん??

いきなり度肝を抜く展開にくぎ付けにならずにはいられず、序盤からその世界観に一気に誘い込まれます。

〈ツボ2〉シーン転換が効果的

描く時代は第11代・光緒帝の1886~1899年の13年間を進行しながら、清王朝を創設したヌルハチ(天命帝)の時代へとシーンは切り替わります。

(ちなみに日本は明治19~32年)

急に飛ぶので、最初の数行はいったい誰の話なのか「?」なのですが、わかったとたん目からウロコ状態となり、また惹きつけられます。

その後も展開する所々で、清王朝のターニングポイントとなった歴代皇帝の時代に飛びます。

最初こそ「?」だった展開も、理解してしまうととても重要な効果を生み、物語の奥行を作り出しているのです。

このシーンの切り替えは他の作品でも頻繁に使われいますが、どれも効果的にストーリーを盛り上げているのが浅田次郎氏の大きな特徴だと思います。

〈ツボ3〉西太后のイメージ

なんと言っても権力にしがみつく残虐な妃のイメージです。

1835年生まれの彼女の出身は定かではなく、

清朝を創立した女真族ではない漢民族の貧農だとか、下級官吏の娘だとか言われていますが、17歳の時に9代・咸豊帝の側室となり運命は急転します。

才色兼備の彼女は一目で皇帝の目に留まり、ここからが自らの才で清国の大支配者へとのし上がることになるのです。

彼女が悪女と言われるエピソードとして、

・夫(咸豊帝)が寵愛する麗妃の両手足を切断し、生きたまま瓶に入れた

・息子(同治帝)を毒殺

・息子(同治帝)の妊娠中の妃を舞台の上に吊り上げ落として殺害

・光緒帝を毒殺

どれも震え上がるような残虐さに、人としての精神すら疑ってしまいます。

日本の悪女と言われる北条政子や日野富子なんてかわいいものだと思えるほどのレベル違いです。

しかし、本書では辣腕の政治家であり、清国への愛国心に満ちた姿を描いていますので、彼女に対しての見方が少し変わってきました。

浅田氏の捉える歴史観での西太后を見事に描いています。

ドラマ化

2010年には日中合作でドラマ化もされました。

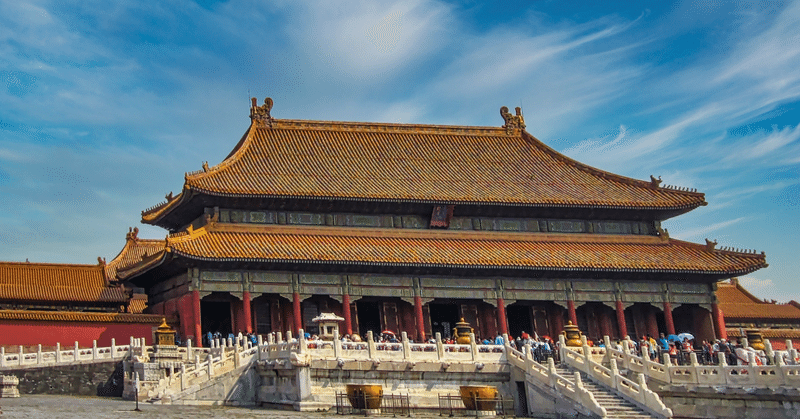

紫禁城で繰り広げられる壮大なストーリーの映像化は、当時の私にとって絶対に見逃せないもので、とにかく毎回録画してガン見しました。

田中裕子さんの西太后は素晴らしかった!

しかし、原作とは違った箇所も多く、ちょっと期待外れでした。

やはり原作を読みこんだ私の脳内再生された映像の方が勝手な妄想だったせいだったのかもしれません。

ま、これを機会に浅田次郎作品にハマったわけでして、それ以後は手あたり次第に読みあさったものです。

知らなかったのですか、2022年には宝塚歌劇・雪組が上演したようです。

ちょっと観たい気がします。

珍妃の井戸

「蒼穹の昴」の続編という事なのですが、どちらかというと「番外編」という感じです。

時期は清朝滅亡後の1900年の義和団事件の頃です。

11代・光緒帝の寵妃・珍妃が紫禁城内の井戸の中で遺体となって発見されたことで、犯人捜しが始まるミステリー構成です。

当時の列強各国である独英露日の大使たちが聞き取りをしながら謎に迫るのですが、この手法が浅田氏お得意のシーン転換により答えが凝縮されていきます。

ズバリと告げるのではなく様々な人間の証言から、だんだん的が絞られてゆくのですが、そもそも証言が真なのか虚なのか?

それぞれのバックに潜む人間関係や状況も関係するので、前作の「蒼穹の昴」は読んでおかないと面白味は半減しそうです。

史実の通説では黒幕は西太后なのですが、作中でははっきりと断言していません。

しかし、展開の中で、光緒帝と珍妃の間の愛情の深さを描きながら、中国が戦争で被った非人道的な被害も描いています。

皇妃とかいえたかだか側室の変死を各列強がどうして着目したのかも、大きなバックボーンの一つなのです。

この時の中国の置かれた立場を思うと、基本理念はこの時代に生まれたのではないかと思った作品でした。

中原の虹

ここまで「蒼穹の昴」→「珍妃の井戸」→「中原の虹」は一応シリーズとなっています。

今ググってみるとまだ「マンチュリアン・リポート」が続編としてあるらしい。

私は「中原の虹」までで、当時は力尽きたのでいずれまた読んでみたいものです。

私は読書にハマったら止まらないので、かえって読むタイミングが難しい。

実は一番最初に読んだ「蒼穹の昴」が一番記憶に残っていて、この「中原の虹」は断片的なイメージしか残っていません。

しかし、最後はあまりにも爽快な達成感に包まれて、読みながら涙が止まらなかったことを思い出しました。

いったい何にそこまで感動したのか具体的なところは忘れてしまったのですが、祖国にかける人々の信念が繰り広げる壮大すぎる歴史を自ら体験したように感じたのです。

それだけ浅田氏の筆力はすごい。

時期的には「義和団事件」から7年後の瀕死状態の清朝を描いたもの。

西太后の大きな決断で、自ら清朝をたたむという設定。

私は先にも述べましたが中国史には疎いので、いったい実際の史実はどうなのかはわからないですが、本当の意味の「愛国心」とはこういう事なのかと考えさせられます。

そしてその意思は袁世凱(えんせいがい)に受け継がれ、清国は滅亡し「中華民国」が成立します。

後に政治家となる馬賊の頭目・張作霖(ちょうさくりん)が無抵抗な人々を情け容赦なく殺戮するという、思わず目を背けたくなシーンも出てきます。

マジ、やりたい放題やな張作霖💧

日本史にも残虐なシーンはありますが、歴史の変革に現れるカリスマには共通の条件かもしれません。

常識や本来の道徳の枠にはまらない行動とは、革命には必須の人材となるのは常のようです。

これは万国共通のことなのですが、国民の平安を守るために犠牲になるものはあまりにも大きく、その土台の上に立つ「平安」とはいったい何なのか考えさせられるのです。

◇◇◇

上記3作品は合計7巻もの大作です。

正直なところドン引きするでしょうが、読み始めると一気にドはまりしますよ。

サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。