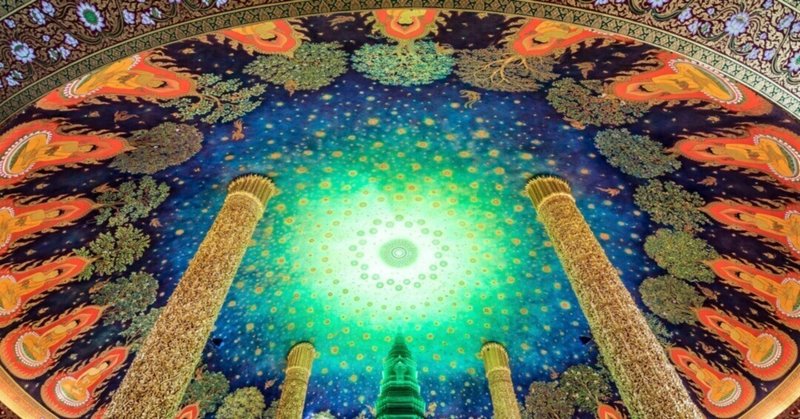

※写真はタイの「ワット•パク•ナム」

私は原始仏教にこだわっています。

仏教の教えには色々な宗派があります。

百家争鳴状態です。

納得できるものもあり、解釈が理解できない難解なものもあります。

全ては実体験に照らし合わせ、その境地に至らない限り、真の理解とはなりません。

仏教と一括りに言いますが、そもそもの意味を簡単に考えると「仏の教え」ということになります。

では仏は何を教えたのでしょうか。

今から二千五百年前(紀元前五世紀)インドのガンジス川中流地方ブッダガーヤに生まれたシャーキャ族の王子、ゴータマ•シッダールタ(仏)が至った悟りの境地と、その境地に至る道です。

その教えの骨子となっているものは、どのような人間でも生老病死といった苦しみから逃れることはできない、唯一解脱によってのみそこから抜け出せるというものです。

ゴータマ•シッダールタは悟りを開いて「仏=仏陀」となりました。「仏陀」とは即ち「悟りを開いた人」「真理に目覚めた人」を意味します。(以降、この記事では仏陀と表記します)

仏陀の入滅後、紀元前三世紀頃、仏教は二つに分裂しました(根本分裂)。

その後、戒律を厳格に守ることを重んじる「上座仏教」(小乗仏教、南伝仏教)と、仏陀の教えを広く大衆に広めることを目指した「大乗仏教」(北伝仏教)という二つの流れができました。

上座仏教とは、テーラワーダ仏教とも言い、出家して修行を積むことを通してのみ悟りに達することが出来ると説きます。仏陀の教えを忠実に守り、悟りへ至ろうとする道です。

しかし、出家者のみ救われる仏教では、広く衆生が救われる道ではないとの考えから、

大乗仏教が生まれてきました。

その方が遍く衆生を救うという御仏の心にかなうとの考え方です。

大乗、小乗の区別は、大乗を大きな乗り物に、小乗を小さな乗り物に例えています。

小乗というのは大乗仏教成立後の対比的表現ですので、相応しくないとの考えから、上座(部)仏教と呼ぶようになりました。

大乗仏教がインドからシルクロードを経て、東アジアに伝播したので北伝仏教と呼ばれるのに対し、上座仏教はスリランカを経て東南アジア諸国に伝わったため南伝仏教とも呼ばれます。

飛躍した話ですが、私は上座仏教を宗教のひとつとは考えていません。というのは、上座仏教こそが真の宗教であり、今世間に言われている「宗教」とは全く別のものだと感じるからです。

いい変えれば、上座仏教は「実践的哲学」であり、悟りの主体はあくまで自分(自力本願)、大乗仏教のように自分の外に慈悲深い存在を想定し、その存在を想起すること(他力本願)で救われるという考えではないということです。

私も衆生の一人(凡夫)として悟りから解脱の難しさを感じておりますので、御仏にすがることでその境地に至ろうとしている者の一人ですが、仏陀は一人で悟られたので、その教えを堅持し、その人生を追体験することによって誰でも苦しみから逃れる方法を用意していてくれたのではないでしょうか。

テーラワーダ(上座)仏教の特徴はこの仏陀の教えを忠実に理解するために、パーリ語原典を勉強するところから始まります。

ところがパーリ語は発音が難しく、日本人が使わない発音があるため、発声するのは難しいのです。漢字や日本の言葉のお経は音を写して違う字を当てているため、それらしく聞こえて、本来の発音とは全く違います。

原典の意味が分かればいいじゃないかとも思うのですが、読誦(声にだして言うこと)に意味があるのです。正確な発音は正確な理解に繋がります。

これについては私は「ゴータミー精舎」と

いう場所に行って教えて貰っています。

さて、長くなりましたが、これから仏陀の言葉を御紹介し、できれば個人的解釈も付け加えたいと思います。

但し、私は悟りの境地を体験しておりませんので、あくまで「如是我聞」の姿勢でおります。個人的解釈については賛否両論あって当然と思っています。

仏陀の教えをどのように体感するかは皆さん次第です。

宗教法人日本テーラワーダ仏教協会

j-theravada.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?