西洋近代と日本語人(仮題) その10

3.暴力について ――人類学風の考察―― (続き)

暴力とヒトの社会性(続き)

3.233. ボウルズ&ギンタス(2017)*は、〝人類は、戦争することを通じて、協力が必然となるように進化した〟という主張を展開しています。これに対する異論として、前回の「その9」では、協力の進化をうながした要因の有力な候補として、更新世の激しい気候変動を挙げました。気候変動が食料不足をもたらし、食料獲得において協力することに成功した人類集団だけが生き延びた。そして人類は、その後、戦争をするようになった。だから、〝人類は、戦争することを通じて、協力が必然となるように進化した〟というよりも、むしろ〝人類は、協力することを通じて、戦争が可能となるように進化した〟という方が妥当だろう。こう論じたわけです。

注*: ボウルズ&ギンタス(2017)『協力する種 制度と心の共進化』竹澤正哲[監訳]、大槻久、高橋伸幸、稲葉美里、波多野礼佳[訳]、NTT出版。(原著、Bowles, S. and Gintis, H. (2011). A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution. Princeton University Press.)

3.234. 今回は、戦争が人類進化の過程でボウルズとギンタスのいうほど頻繁に起きていたわけではないこと、および、そもそも私たち現生人類は、戦争に耐えられるように進化してきてはいないこと、この二つの異論(その9:3.205参照)を述べます。(といいつつ、一つ目の議論の途中で力が尽きてしまった。残りは次回に。)

3.235. 人類の自然状態における暴力のあり方については、西洋思想史上、対立する二つの見方が並び立っています。トーマス・ホッブズ(1588-1679)によれば、人間は暴力的で凶悪な生き物です。人類の自然状態とは「各人の各人に対する戦争状態」であり、そこには「絶えざる恐怖と、暴力による死の危険があり、人間の生活は、孤独で、貧しく、汚く、残忍で、しかも短い」*とされます。

注*: ホッブズ『リヴァイアサン』第13章。訳文は岩波文庫の水田洋訳と『世界の名著28 ホッブズ』(中央公論社、中公バックス)の永井道雄・宗片邦義訳にもとづく。

3.236. しかし、ジャン・ジャック・ルソー(1712-1778)によれば、人間は「同胞の苦しむことを見るのが生れながらにきらい(69)」*であり、そういうあわれみの気持ちを自然な感情としてもつ生き物です。「自然状態は最も平和に適し、人間にふさわしいもの(同上)」であり、自然状態にいる人々が「悪を行なわないのは、情念が静かで悪徳を知らないから(同上)」なのです。だから、ルソーは、「未開人たち(les sauvages)のことを、その獣性を満たすためにたえず殺し合っているものとして表わすのは、その意見が経験と正反対であるだけにますます滑稽である(77)」と、ホッブズのような考え方を批判します。

注*: ルソー『人間不平等起源論』から。訳文と頁番号は、『中公クラシックス ルソー 人間不平等起源論・社会契約論』(中央公論新社2005)所収の小林善彦訳による。

3.237. 人間を暴力的な生き物と見るか、平和な生き物と見るかは、「人々が持つ価値観の影響を受けやすい問い」です(ボウルズ&ギンタス2017, 187)。おそらくホッブズの人間観には、血なまぐさい宗教戦争の経験が影響している。ルソーの夢想した平等な自然状態には、ヨーロッパ18世紀の階級社会の反転画像が投影されている。一方、ボウルズとギンタスは、さまざまな事実報告から推測して、我々の祖先は「公共心をもつコスモポリタンで、戦争が大好きだった」(同上, 175)と判定します。

3.238. 「公共心をもつ」というのは利他的に行動する傾向を人間が備えているという実験結果(その6:3.113~115)にもとづくだろう。「コスモポリタン」というのは、先史時代および現代の狩猟採集民がかなり遠隔地の集団と交易しているという報告(ボウルズ&ギンタス2017, 8;同178-179)を踏まえています。ボウルズとギンタスの場合、ホッブズとは違って、あらかじめ公共心が人間心理に組み込まれるので、「各人の各人にたいする戦争状態」、つまり個人間の暴力行為は、適切に抑制されると考えられます。他方、協力の進化の数学的定式化は、集団間の致死的な暴力が人類全体における利他的個体の増加をもたらしたことを示唆していました(その7:3.133-134;その8:3.187)。

3.239. したがって、その数学的定式が机上の空論でないというためには、我々の祖先は「戦争が大好きだった」ことを立証しなければならない。正式な言い方をするなら、「人類の祖先が死亡率の高い集団間葛藤を頻繁に繰り広げていた証拠を示す」(ボウルズ&ギンタス2017, 176)という事実確認の作業が必要になるわけです。

3.240. 証拠は、考古学の発掘調査報告と人類学の民族誌から集められました。我々の祖先は、進化の過程のほとんどの時期を、定住せずに狩猟と採集によって生きていた。だから、現代世界の非定住型の採食民(nomadic foragers)の民族誌は、よく注意して用いれば、先史時代の人類の生活様式を推測する根拠となる。また、考古学的発掘調査の報告には、暴力による死者と思われる骨や土塁で囲われた住居跡の記録が含まれることがある。周辺の状況を見きわめれば、これを戦争の証拠と判定できる場合がある。

3.241. ボウルズとギンタスは、こういう次第で、「戦争について報告しているか、あるいは報告していると別の文献で引用されている全ての考古学的資料と民族誌学的資料を分析した」(ボウルズ&ギンタス2017, 188)のです。かれらは34の資料を収集し、最終的に15の考古学的資料と8つの民族誌学的資料を下の二つの表にまとめています。表6.3は考古学の発掘報告からの抽出、表6.4は民族誌報告からの抽出です。

表6.3

表6.4

3.242. この二つの表は、それぞれボウルズ&ギンタス(2017)の191頁と192頁に挙げられています。同書188頁から193頁にかけて、考古学と人類学のデータに関する概括的な留意点が述べられています。しかし、本文中には表のデータのそれぞれについての注釈や解説はありません。

3.243. 表から読み取れるのは、表6.4では、たとえば第1行のパラグアイのアチェについて、文明との接触前の1970年代において、全死亡者のうちの30%が戦争による死者であり、これが表中でもっとも戦争による死者の割合の高い事例にあたる、といったことです。参照指示のあるBowles(2009b)*の説明(85語前後の短いもの)を見ると、全死亡者数が153であり、アチェ以外との暴力的紛争に由来する死者数が46であったこと、アチェはスペイン人の侵入以来400年にわたり外部とは敵対的関係にあり、周囲との交易や通婚などはなかったこと、戦争による死者のほとんどが、小規模農耕(horti-culture)にたずさわるグァラニとの紛争における死者であること、などが分かります。表中の他の集団については、いずれもBowles(2009b)における説明はアチェに関する説明よりも短く、得られる情報はより少なくなります。

注*:Bowles, S. (2009b). Supporting Online Material for "Did Warfare Among Ancestral Hunter-Gatherers Affect the Evolution of Human Social Behaviors?" Science, 324.

3.244. この二つの表については、考古学者と人類学者から、それぞれの記載事項について検討が行われ、不備を指摘されました。以下、それを紹介します。ただし、上でも確認したとおり、人間の暴力性の評価は、人々のもつ価値観の影響を受けやすい。以下に紹介する批判は、ホッブズ寄りの見解をとるボウルズ&ギンタスとは違い、ルソー寄りの見解をとる人々からのものなので、この点は先に言っておきます。

3.245. 人類学者のダグラス・P・フライ(Douglas P. Fry)は、その編纂した論文集*の第1論文**で、ホッブズ寄りの見方をするさまざまな分野の学者たちを包括的に批判しました。すなわち、かれらは自分の育った西洋文化を人類一般に投影しているにすぎない。西洋文化には、暴力に関連して人間を嫌悪するという主題(a violent and misanthropic theme)がある。それは、ヘシオドスやトゥキディデス、聖アウグスティヌスや聖トマス、さらにはマキャベリやホッブズ、あるいは合衆国建国の父たちに見出され、その末流に位置する近年の進化心理学者たちは、戦争は何百万年も前からあって、「殺しに長けた者が多くの子孫を残す」(killers-have-more-kids)という考え方に到っている。こういうホッブズ的見解は、文化的信念体系の一部にすぎず、科学的研究に基礎を置いているわけではない(Fry 2013**, 1-2)。

注*: Fry, Douglas P. (ed.) (2013). War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views. Oxford University Press.

注**: Fry, Douglas P. (2013). War, Peace, and Human Nature: The Challenge of Achieving Scientific Objectivity. In Fry (ed.) (2013) pp.1-21.

3.246. フライは、とくにBowles(2009a)*とBowles and Gintis(2011)**を取り上げて、民族誌的データの不備を指摘します。第一に、それらの事例は狩猟採集民を代表していない。戦争による死者の数を算定するという目的で民族誌を当たれば、その目的にかないそうな例ばかり取り上げることになる。第二に、8例では少なすぎる。第三に、事例のなかに非定住型採食民社会(nomadic forager societies)でない集団が含まれている。

注*: Bowles (2009a). Did Warfare Among Ancestral Hunter-Gatherers Affect the Evolution of Human Social Behaviors?" Science, 324, 1293-1298.

注**: 冒頭の3.233の注参照。

3.247. フライは、ボウルズ&ギンタスの表が依拠する元の民族誌を参照して、8つの例のうちの5例について不適切な点を指摘しています。たとえば、上でみたアチェ(パラグアイ)についてはこう指摘する。

「Bowles(2009a)でアチェに関するいわゆる戦争行為での死を計算するために使用された46の死亡例は、Hill and Hurtado*(1996, Table 5.1, pages 171-173)においては〝パラグアイ人によって撃たれた〟として表に掲げられている。(Fry 2013, 17)」

Bowles(2009a)の表はBowles and Gintis(2011)の表と同じなので、この指摘はボウルズ&ギンタス(2017)の表6.4のアチェの記載にそのまま当てはまる。戦争によるアチェの死者とは、パラグアイの辺境住民(おそらく、ボウルズ&ギンタスのいう小規模農耕民のグァラニ)との紛争で射殺された死者なのである。これは、採食民の生活域に農耕民が入り込んだ結果として暴力が発生した例であり、先史時代の採食民同士の集団間紛争と同列には扱えない。

注*: Hill, K. and A. M. Hurtado. (1996). Aché Life History: The Ecology and Demography of a Foraging People. New York: Aldine de Gruyter.

3.248. 同じ表6.4の2行目、ヒビ(Hiwi)についても、ほぼ同じことが指摘されています。20世紀を通じてクレオールの牧場主たちはヒビを殺して土地を強奪してきた。ボウルズ&ギンタスの表の元になったHill et al.(2007)*の記載では、1968年のクリスマスにコロンビアの牧場で起きた「ルビエラの虐殺」(the 'Rubiera Massacre')の犠牲者が入っている。戦争による死者とされているものは、ベネズエラ人による先住民の殺害なのである(Fry 2013, 17)。

注*: Hill, K., Hurtado, A. M., & Walker, R. S. (2007). High adult mortality among Hiwi hunter-gatherers: Implications for human evolution. Journal of Human Evolution, 52, 443-454.

3.249. 以上のとおり、アチェとヒビについての報告は、植民者による先住民の殺害の例であって、非定住型採食民の集団同士が接触して致死的な紛争に到るという先史時代に想定される類型とはまったく異なっている。

「アチェの死亡数の30%を、またヒビでは死亡数の17%を〝戦争〟に起因するものとみなし、これを更新世の戦争行為の死亡のコストを推定するために利用するの適切ではない。」(Fry 2013, 18)

フライはここでは明言していませんが、他の論文での記述(3.259参照)を援用して考えてみると、牧場主や農耕民にとっては、狩猟採集民は広大な土地という最も重要な資本を占有する存在なので、殺してその土地を奪う動機は十分すぎるほどある。しかし、狩猟採集民にとって、土地は殺し合う動機にはならない。そういうわけで、狩猟採集民と農耕牧畜民の紛争は、先史時代の紛争の頻度や死者数を推定する根拠にはならない。こういうことでしょう。

3.250. 他の民族誌的データについても、似たような欠陥が指摘されます。カシグラン・アグタの戦争による死者の例も農民との紛争を含んでいる。アヨレオは、採集と小規模農耕を生業とするから、非定住型採食民の例に入れるべきではない。モドックは、準定住型で社会的階層をそなえた狩猟民であり、先史時代の非定住型で平等な採食民とは異なるので、やはり外すべきである。(Fry 2013, 17-18)

3.251. こうしてボウルズ&ギンタスの表6.4は、信頼性に欠けることが浮かび上がります。すでに見たように(3.246)、フライは、戦争による死者の算定という目標に沿って好都合な事例を選ぶという方法そのものを批判していました。非定住型採食民の生活形式を調べるには、「標準的文化横断標本(the Standard Cross-Cultural Sample: SCCS)*」のような網羅的な資料に拠るべきである。この標本を基準にとれば、非定住型採食民社会のうちで戦争および戦争による死者と考えられる事象が見出されるのは38%(標本21例のうち8例)にすぎない。ボウルズ&ギンタスの表6.4ではそれが100%になっている。(Fry 2013, 19)

注*: Murdock, G. P., & White, D. (1969). Standard Cross-Cultural Sample. Ethnology, 8, 329-369.

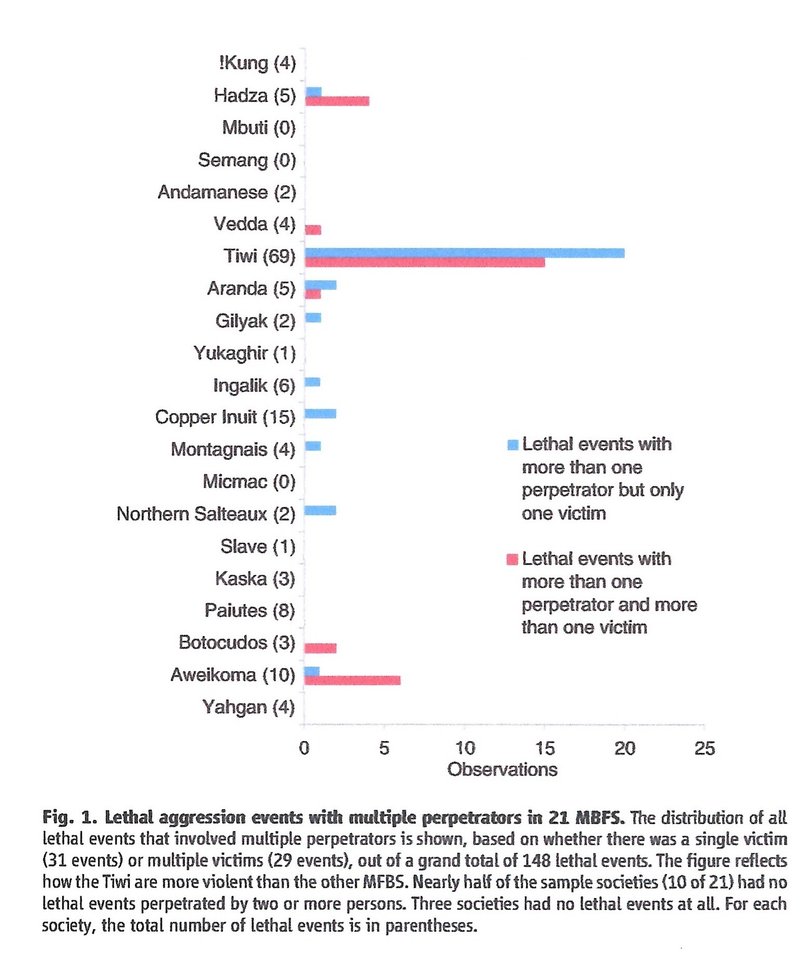

3.252. Fry and Söderberg(2013a)*は、この標準的文化横断標本を利用して、フライとソダーバーグが共同で非定住型採食民の致死的暴力について検討した報告です。まず、報告に記載された表を示します。

表の説明部分の内容は概ね以下のとおりです。

この表は、非定住型採食民バンド社会**で起きた複数の加害者による致死的な事件を棒グラフで示したもの。被害者が単独の例(31件)を水色で、複数の例(29件)を赤で、色分けして表示してある。致死的事件の総数は148件。ティウィ(Tiwi)が際立って暴力的であることが分かる。21社会のうち10の社会で、つまりほぼ半数の社会で、複数の加害者による致死的事件は起きていない。また3つの社会では致死的事件がまったく起きていない。なお、それぞれの社会における致死的事件の総数はカッコ内の数字に示す。

注*: Fry, D. P., & Söderberg, P. (2013a). Lethal Aggression in Mobile Forager Bands and Implications for the Origins of War. Science, 341, 270-273.

注**: 小規模の移動性の生活単位であるバンドの集まった社会のこと。原語は“mobile forager band society”、MFBSと略す。表の説明の第1行目で“MBFS”とあるのは誤植。なお、“nomadic foragers”も“mobile foragers”も、「非定住型採食民」と訳すことにしました。

3.253. この報告によると、第一に、暴力事件の件数の中央値は4、平均は7.5、標準偏差は14.64だが、個別に見ると、オーストラリアのティウィが69件と突出して多い。ティウィを除くと、残る20例で、中央値は3.5、平均は3.95、標準偏差は3.69となる。そして、件数の幅は0件から15件に縮小する。(Fry and Söderberg 2013a, 271)

ティウィは、他の非定住型採食民バンド社会とは違い、バンドの上位にクラン(氏族)組織を持っている。こういう場合、ある人物が暴力の被害者になると、クランも損害を被ったかたちになって、復讐が続くことになる。ティウィは例外と見なすのが妥当である。(Fry and Söderberg 2013b*, 5-6)

注*: Fry, D. P., & Söderberg, P. (2013b). Supplementary Materials for "Lethal Aggression in Mobile Forager Bands and Implications for the Origins of War." Science, 341.

3.254. 第二に、暴力事件の関係者数について。加害者側が単数か複数かが問題になるのは、攻撃側が二人以上であることが戦争の要件とされるからです(その9:3.204)。加害者と被害者がはっきりしている135件のうち、55%が、加害者1名、被害者1名の事例である。23%において、加害者が複数名で、被害者1名。残る22%では、加害者、被害者ともに複数名。加害者が1名で、2名を殺害したのは1件のみ(被害者は子供)。なお、ティウィでは、加害者1名、被害者1名の事例は44%にとどまる。残る20の部族では、64%にのぼる。(Fry and Söderberg 2013a, 271)

3.255. 第三に、暴力事件の関係者の所属について。所属が問題になるのは、戦争とは、他集団の成員に致死的な攻撃を行うことであると考えられるからです(その9:3.204)。致死的事件の36%は、兄弟、父子、母子、義父子、義母子、夫婦、友人隣人など、バンド内で起こる。また、ほとんどの事例(85%)で、加害者と被害者は同じバンド社会に属す。残る15%では、海難者、植民者、伝道者、あるいは他の隣接土着文化の成員など、外部の者がかかわる。また、殺人犯のほとんどは、男性である。女性が殺害犯ないし共犯となった例は4%しかない。(Fry and Söderberg 2013a, 271)

3.256. 第四に、暴力事件の原因について。致死的事件の原因はさまざま。事件の過半が加害者1名、被害者1名の事例なので、個人的な動機によるものが多い。一人の女性を二人の男性が争う事案はよくある。家族メンバーによる復讐殺人も見られる。盗み、侮辱、近親相姦などの果ての殺人もある。友人が加勢して或る男の妻の愛人を殺す、といった例もみられる。(Fry and Söderberg 2013a, 271-272)

3.257. 第五に、異なるグループ間の紛争とその原因について。グループ間紛争は致死的事件の三分の一程度だが、そのうちの四分の三(50件のうちの38件)はティウィのもの。ティウィではクランの間の紛争が50%を越えるが、他の20部族では15%にすぎない。ティウィでは復讐が多発する。ティウィ以外では、資源をめぐる紛争が2件、家族間の復讐に伴って偶発的に生じた女性の略奪にかかわるものが2件、妖術への報復、牧畜民の家畜を盗んで殺された例、その他特定不能の事案など、雑多な例が8件となっている。(Fry and Söderberg 2013a, 272;Fry and Söderberg 2013b*, 23-24)

3.258. 以上の致死的事件の現実の状況を見るかぎり、非定住型採食民バンド社会がとくに戦争を好むというわけではないと言ってよい。加害者1名、被害者1名の殺人事件が55%(ティウィを除けば64%)を占める。これらは戦争ではない。同じグループ内で起こる事件が36%(ティウィを除けば62%)であり、これらグループ内の殺人事件も戦争ではない。グループの境界を越えて生じた致死的事件は15%にすぎず、このなかには、戦争でありうるものも、戦争ではないもの(海難者の殺害など)も含まれる。

「致死的攻撃の理由を見てみると、ほとんどが殺人事件に相応する個人的な動機によっており、ときには家族的な確執に由来している。政治的な共同体間における致死的攻撃、つまり戦争に相応する動機ははるかに頻度が少ない。」(Fry and Söderberg 2013a, 272)

3.259. 非定住型採食民の社会が戦争を好んで行いはしない理由は、かれらの生活様式から推して、十分予測可能なのです。フライとソダーバーグは理由と考えられるものを以下のように列挙しています。(Fry and Söderberg 2013a, 271-272;Fry and Söderberg 2013b, 3-5)

(1)非定住型採食民は、戦争に有利な大集団をつくらない。戦争するには集団が小さすぎる。

(2)かれらは、父系と母系の混じった自分中心の社会的繫がりを構成する。その結果、同盟関係が成り立ちにくい。((3)(4)参照)

(3)かれらの集団は、構成が時間を通じて不規則に変動する。各人にとっては、血縁関係と社会的繫がりが複数の集団を横断するかたちになる。その結果、集団間で敵対感情が育ちにくい。

(4)非定住型採食民バンド社会は、父系居住(patrilocal)でなく多系居住(multilocal)である。父系居住の系列組織が成り立たず、戦争に有利な父系の血縁同盟がつくりにくい。

(5)非定住型採食民バンド社会は、平等型の社会であり、戦闘命令を出し得る存在がいない。

(6)非定住型採食民の採食領域は広く、人口密度は低い。資源は散在していて、領域の防衛は不可能に近い。

(7)非定住型採食民の集団の境界領域は、他集団からの要請に応じて許可を与えるといった手続きで、社会的に統御される。

(8)非定住型採食民には戦争の利得がない。奪うべき貯蔵食料はない。移動生活をするので、捕虜や略奪した女性を閉じ込めたり留め置いたりすることが意味をなさない。

(9)非定住型採食民の集団間の対立は、それぞれ移動して離れるといった対立解消の仕組みで容易に解消できる。

3.260. 以上のとおり、現代の非定住型採食民の民族誌データを網羅的に調べると、先史時代の非定住型採食民の集団が致死的な紛争を頻繁に起こしていたという推定はまず支持されない。かれらは戦争に適した生活形式をもっておらず、集団間の暴力的紛争の頻度は低かったと考えられる。フライとソダーバーグの見解では、Bowles(2009)やBowles and Gintis(2011)をふくむ現代のさまざまな論者のホッブズ的な主張は、とうてい成り立たないことが明かなのです。

3.261. 民族誌的なデータと同様に、考古学のデータについても、ホッブズ的主張を支えるには足りないという批判が提出されています。ボウルズとギンタスは「160万年前から、1万2千年前に農業が発明されるまでの間、特にその最後の数十万年が検討対象である」(ボウルズ&ギンタス2017, 34)と明言していました。表6.3を見ると、最も古い年代のデータは、表の下から4番目、16000年前に遡るニジェールのゴベロです。ところが、ゴベロは戦争による死者が0.00%であり、これは戦争があった証拠にならない。そもそも、なぜこれが表に記載されているのか疑問である(Ferguson 2013a*, 118)。

注*: Ferguson, R. Brian (2013a). Pinker's List: Exaggerating Prehistoric War Mortality. In Fry, Douglas P. (ed.) (2013), pp.112-131.

3.262. 次に古いのは、上から2番目と3番目のヌビア(地点117)である。年代について再検討の余地は残るものの、この遺跡から発掘された骨などを戦争の証拠と見なすことは可能である(Ferguson 2013a, 116-117)。しかし、更新世における戦争の証拠はこれしかない。残りはすべて完新世(約12000年前から現在)の遺跡である。表6.3は、更新世を通じてホモ属は集団間紛争を頻繁に経験していた、という主張を支えるには足りない(Fry 2013, 16)。

3.263. これに対し、ホッブズ的な主張をする人々は、「証拠の非存在は、非存在の証拠ではない(“absence of evidence is not evidence of absence”)」と反論するのが常である(Ferguson 2013b*, 191)。更新世に集団間紛争があったことを示す証拠がないからといって、そのような紛争がなかったとまではいえない。紛争はあったが、たまたま証拠が残らなかっただけかもしれないからです。これは理にかなった反論なので、ルソー的な主張を抱く人々にとって、これに返答するのは案外困難なのです。

注*: Ferguson, R. Brian (2013b). The Prehistory of War and Peace in Europe and the Near East. In Fry, Douglas P. (ed.) (2013), pp.191-240.

3.264. 歴史人類学者*のファーガソン(R. Brian Ferguson)は、この種の反論に対して、「戦争の存在はどこまでも過去にさかのぼるわけではない。戦争は同定可能な開始時点をもつ」(Ferguson 2013b*, 191)と答えています。ある地域の利用可能な全ての考古学資料を網羅的に調べると、戦争がなかった状態から戦争が姿を現してくる時点および状況を、かなりはっきりと特定することが可能なのだ、というのです。「戦争の証拠の非存在は、戦争の非存在の証拠ではない」というホッブズ主義者の反論にたいして、ファーガソンは、「戦争の出現は、戦争の証拠の存在をもたらす」と返答した形になっています。

注*: 2022年2月12日公開時には「考古学者」としていましたが、ラトガース大学ニューアーク校(Rutgers Univerity, Newark)のウェブサイト(https://www.newark.rutgers.edu/about-us/have-you-met-rutgers-newark/r-brian-ferguson)で、「歴史人類学者(historical anthropologist)」と名乗っていることを知り、2022年2月19日に訂正しました。

3.265. 反論と返答がすれ違っているような、いや、案外かみ合っているような、微妙な感じがします。この返答は、事実上「戦争が起れば、その証拠が残る」と言っているのと同じです。対偶*を考えると、「戦争の証拠が残っていないならば、戦争は起きていない」となります。対偶は元の命題と同値だから、結局、ファーガソンは、ホッブズ主義者の「戦争の証拠の非存在は、戦争の非存在の証拠ではない」という反論に対し、「戦争の証拠が残っていないならば、戦争は起きていない」のだ、と答えているわけです。

注*: 対偶とは、「PならばQ」という命題について、「QでないならばPでない」という命題を言います。ただし、P、Qは、いずれも「aはFである」のような陳述文とします。元の命題と対偶命題は、真理値が同じ、つまり同値になります。要するに、元の命題とその対偶は同じことを言っているのです。

3.266. これは、ほとんど真っ向から、「戦争の証拠の非存在は、まさしく戦争の非存在の証拠〝である〟」と答えたのに等しい。ただし、これが多少とも説得力をもつためには、考古学的な発掘調査が十分進められている地域において、利用可能な全資料を網羅的に調べる必要がある。そういう徹底的な調査のなかで、戦争のない状態がある地域でかなり続いたあとに、戦争を示す証拠がその地域に現れてくるとしたら、戦争の存在は過去にどこまでも遡らせることができるわけではなく、戦争にはかなりはっきりした始まりがあって、少なくともその地域ではそれ以前には戦争はなかったと考える方が妥当なのだ、という主張がそれなりに説得力をもつわけです。

3.267. ファーガソンは、ヨーロッパと近東(レヴァント、アナトリア、チグリス北部にまたがる領域)の二つの地域について、網羅的な検討を行なっています。ヨーロッパについては中期及び後期旧石器時代から新石器時代までが対象となっている。近東については旧石器時代から新石器時代、金石併用時代を経て青銅器時代までが対象になっている。[以下、次回]

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?