西洋近代と日本語人 第2期[番外編2の19]

4.近代日本における懐疑論と個人主義(続き)

4.4 愛の思想について

4.4.3. エロース、ピリアー、アガペー

4.4.3.3. アガペー(愛)について

783. 今回から、キリスト教的な愛、アガペーを取り上げます。キリスト教は、日本近代に対して直接的なかかわりをもっている。明治維新以降、日本語人が熱心に取り入れてきた近代文明そのものが、キリスト教と不可分だからです。個々の日本語人とキリスト教との距離感は、近代文明の受容にさまざまな影響を及ぼしてきたはずです。そこで、今回は、最初に文献を紹介した後で、日本語人とキリスト教の出会い方の一例として、私自身とキリスト教との関係を報告します。私は洗礼を受けているので、形式的にはクリスチャンなのですが、本質的には全然そうでない。それはどういうことなのか、簡単にお話しておきたい。

アガペー(agapē, ἀγάπη)

784. 「アガペー(agapē, ἀγάπη)」は、新約聖書で「愛」を語るときに使用される名詞です。動詞「愛する」は、「アガパオー(agapaō, ἀγαπάω)」。有名なマタイ福音書の22章37節以下の邦訳を、まず下に挙げます。なお、引用冒頭の「彼に言った」は、質問したパリサイ派の人物にイエスが言った、ということ。

「37 彼に言った、「汝のすべての心において、汝のすべての生命において、汝のすべての思いにおいて、主なる汝の神を愛すべし。38 これが大きい、かつ第一の戒めです。39 第二もこれと同じです。おのれの如く汝の隣人を愛すべし。40 この二つの戒めに全律法と預言者とがかかっているのです。」」

この訳文は、田川健三訳著『新約聖書 訳と註1 マルコ福音書/マタイ福音書』(作品社2008)によります。流布している日本聖書協会の新共同訳ではありません。

785. 田川訳著の新約聖書は、マルコとマタイで本文が120ページ足らずなのに、それへの註は小さな活字で組んで700ページを優に超えている。この註がとても役に立つし、読むとはなはだ面白い。興味津々です。マルコ、マタイ、ルカ、ヨハネの四福音書は、それぞれ執筆の時期も書き手の立場も異なっていて、文体も意図も強調点も違う。註釈なしではそういう違いはわかりません。この愛の教えは、マルコ12:28~34にもルカ10:25~28にも出ている。註を読むと、それぞれの福音書の違いがうかがえます。例えば、マタイの22:40の「この二つの戒めに、云々」は、マルコとルカの対応箇所には見当たらない。これについて「典型的にマタイ自身の付加…(中略)…こういう言い方をするのは律法学者好みのものの言い方」(田川前掲書、p786)とある。書き手のマタイが、戒律を重視する律法学者的な人であることがわかります。田川訳註の新約は全8巻となっており、高価なのが困るところですが、図書館などにあれば一見の価値があります。

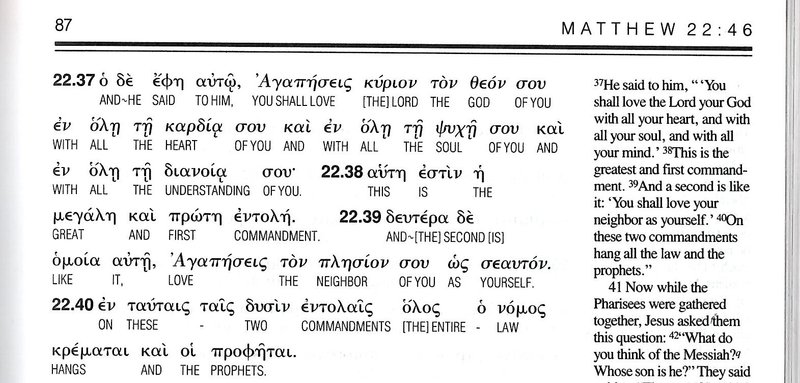

786. さて、ギリシア語原文を下に写真で挙げます。「愛する」に「アガパオ―」という動詞が使われていることが確認できます。

この写真は、これまたなかなか興味深い書物の一部分なのです。箇所は、同じマタイ福音書の22章37節から40節まで。見ればわかるとおり、新約聖書のギリシア語原文の行間に、対応する英単語が配置してある。右欄外には、新約聖書の英語訳(NRSV: New Revised Standard Version)も印刷されている。そう、これは、ギリシア語のできない私みたいな人間が新約聖書のギリシア語原文を参照するために、とっても役に立つ本で、その名も「The New Greek English Interlinear New Testament」と言います。(ISBN は 0842345647 です。詳しい書誌はISBNで検索してご確認ください。)

787. 1行目のギリシア語の単語列の下に、“AND-HE SAID TO HIM, YOU SHALL LOVE [THE] LORD THE GOD OF YOU”と配置してあります。“YOU SHALL LOVE”のすぐ上を見ると、“Ἀγαπήσεις”とある。これで、ギリシア語がわからなくても、「you shall love(汝は愛すべし)」にあたるのは、“ἀγαπήσεις(アガペーセイス)”なのだと分かる。そこで50年前に勉強した田中美知太郎・松平千秋『ギリシア語入門 改訂版』をひっぱり出して、巻末の動詞変化表を当たると、これが「アガパオー(ἀγαπάω)」の直接法・能動相・未来の二人称単数形であるとわかる。で、なるほど、一番大事な愛の教えを言うとき、福音書の書き手は「アガパオー(ἀγαπάω)」を使ってるんだ、と私でも確認できるわけです。

788. 名詞「アガペー」の用例は省略します。有名な「神は愛である」という一句が、第一ヨハネ書簡にあって(第一ヨハネ4:8)、それを引けばいいのですが、この資料について田川建三はこう記している。

「第一ペテロ、第一第二ヨハネの三文書は、新約中で、ないし古今東西知られている古代の文書全体を見渡しても、最低の文書である」(『新約聖書 訳と註 6 公同書簡/ヘブライ書』作品社2015「解説、後書き」p.804)

789. こういう断言が田川建三の真骨頂で、びっくりさせられますが、敵を作らない曖昧模糊たる言い方よりは好ましい。どこがどう最低なのか。「ギリシャ語の極度なつたなさ」(同上p.834)はともかく、内容が、「自分たちに従おうとしない他人を排除するために「正統主義」をふりかざす、典型的な「異端」排除の嫌らしさ」(同上p.833)に満ちているというのです。つまり、「最低」とは、党派的な人々の嫌らしさをいう。書き手の力説する「愛」も自分たちの派閥に属する者だけを対象としている(同上p.834)。すると、単語は「アガペー、ἀγάπη」でも、中身はイエスの生き方とは似ても似つかない。そんなわけで、第一ヨハネ書簡は参照する気が失せました。

790. 田川建三の新約聖書と希英対訳インターリニアー・ニュー・テスタメントを紹介したくて、あれこれ書きました。なにはともあれ、「アガペー」というのは、新約聖書の説く〝愛〟を指す言葉です。それがいったいどういう愛であるのかを、ニーグレン『アガペーとエロース』を手がかりにして考えていくつもりです。が、その前に、私とキリスト教の関係について、日本人とキリスト教の関係の一例として、すこし語っておきたい。

余は如何にして基督信徒とならざりしか

791. 私は乳児のときにローマン・カトリック教会の洗礼を受けています。もちろん記憶はない。そう聞かされただけです。母親がクリスチャンだった。父親は宗教という思考形態と縁がなかった。だから、別に意見もなかったのでしょう。で、私は幼児洗礼を受けた。形式上、私はキリスト教徒です。教皇が私を破門したという話はまだ聞いていない。

792. なお、父母双方の家系の宗教はどうなっていたのか。近代日本の歴史の1ページとしてなかなか興味深いので報告しておきます。

父方の祖父の葬式は、杉並のプロテスタントの教会で行われた。私は6、7歳だったんじゃないか。キリスト教の気配なんてまったく感じさせない人だったので、子供心にも意外だった。若いころに少し縁があったらしい。

父方の祖母の葬式には坊さんが来ました。普通に仏式で行われた。私が高校を卒業するころです。宗派は関心がなかったので知りません。

母方の祖父の葬式には近くの氷川神社から神主が来た。こちらは私が大学を卒業するころだった。白い鶏や黒い鯉を祭壇に並べて神主が祝詞を唱える。鯉はまだ生きていて、突然、バタッと跳ねたりしてました。神式の葬式はちょっと珍しい。後にも先にもこれ一度きりの経験です。

母方の祖母の葬式は四谷にあるカトリックの聖イグナチオ教会で行なわれた。私は5歳くらい。ばあちゃんがモニカとか呼ばれていて、変だと思った記憶がうっすら残っている。

793. このとおり、祖父母4名、宗教はまったくばらばら、共通点は皆無です。出身地も、紀州、三河、平戸、薩摩とばらばら。明治期に本人またはその親が上京し、東京でたまさか出会った人たち。文明開化が生んだ根無し草の家系というほかありません。

794. 上のような次第で、当然ながら、生家はおろか、祖父母の家でも、私は仏壇や位牌や神棚を見たことがない。さすがに正月の祝いのお屠蘇やおせち料理は知ってましたが、初詣の経験はなく、お盆の行事は、大人になるまでその存在すら知らなかった。お彼岸の墓参りも経験ありません。この日本社会で、家郷のしがらみがまったく無いのは、ありがたい幸せと思うばかり。

795. 話をもどすと、幼児洗礼だけでなく、私は、初聖体も堅信礼も受けています。だから歴としたクリスチャンといってよい。「初聖体」というのは、キリストの身体と化したパンを初めて食べる儀式。パンといっても、硬貨ほどの大きさの無味のウエファースで、唾液で溶ける紙みたいな不味いしろものです。私は七歳ころに済ませました。初聖体を終えれば、毎週のミサで聖体拝領が許される。聖体拝領とは、その不味いしろものを一つもらって食べることです。「堅信礼」とは、いうなればキリスト教徒としての元服式。洗礼と同様に、聖人にちなむ名前をもらいます。こちらは十二歳くらいで済ませました。堅信名はトマ(トマス)。なお洗礼名はヨセフです。

796. 小学校卒業まで、土曜日の午後に行われる子供向けのキリスト教勉強会(土曜学校)に行かされていて、日曜日のミサでは式服を着て祭式の手伝いをさせられた。この手伝いをする男児を「侍者」と呼びます。しかし、長じて、自分がキリスト教徒ではないことにだんだん気づいていく。別に思い立って棄教したわけではありません。最初からクリスチャンじゃなかったことが、おのずと了解されただけです。

797. 後からの理由付けになりますが、簡単に言えば、私はイエスが救い主だと思っていなかった。そもそも、自分が救われないといけない存在だと思っていなかった。別の言い方をすると、自分には根源のところに拭いがたい罪がある、と感じたことがない。これはつまり、「イエスが救い主だ」という命題が何を意味しているのかまったく解らない、あるいは解るための基礎がそもそもない、ということを表している。人には根本的に罪があるということが、イエスの十字架上の死によって全人類がその罪から救われた、というパウロ的なキリスト教の筋書の前提だからです。要するに、私は、教会に通ってはいても、クリスチャンではなかったということ。これは単なる事実なので、どうにもなりません。

798. 「根源のところの拭いがたい罪」というのは、「原罪、original sin」ということになると思います。アダムとエバと楽園追放の話は、土曜学校で聞いた記憶がおぼろげにある。教訓は自明で、話の趣旨はたやすく理解できた。言いつけを守らないとひどくまずいことになる。でも、原罪と言われても(記憶はないが、神父はそう話したはずだ)まるでぴんと来ない。昔話にありがちな筋だし、要は、言いつけは守った方がいい、というだけのことだ。原罪とはどういうことなのか、多少得心が行ったのは、ずいぶん後のことになります。

799. 楽園追放に続くカインとアベルの話も聞きました。このときのことは記憶に残っています。なんか変だと思った(今でも納得はいかない)。神はアベルの捧げものに目をとめ、カインの捧げものは無視した。明らかにこれがいけない。露骨なえこひいきじゃないか。神がそんな風だからカインが腹を立てるのだ。もちろんカインがアベルを殺したのはむちゃくちゃだし、そういう八つ当たりはよくないけど、もとはと言えば、えこひいきした神が断然悪い。神は反省しなくていいのか。でも、土曜学校は、「神父様、それはいったいどういうことでしょうか」と質問できる雰囲気ではありませんでした。

800. 私の通っていた教会の神父は、戦前に日本にやってきた南ドイツ出身の峻厳な人だった。最初の任地が秋田だったせいで、秋田風の訛りがありました。「○○してはいけません」が、「○○してはいけませんダ」と「だ」が語尾に着いてしまう。黒塗りのフォルクスワーゲンとゾリンゲンの安全剃刀を愛用していて、土曜学校のお話でユダヤ人に言及するときには、「あのユデーアの人々」と眉をひそめて言ったりしていた。神父様はあんなふうに言うけど、イエズス*だってユダヤ人じゃないか、変だなあ、と思った記憶があります。

注*: 当時、カトリック教会では、「イエス」と言わず、「イエズス」と言っていました。今はどうなってるんだろう。

801. この神父からは、ミサのときの侍者の所作と受け答えを細かく教わりました。第2バチカン公会議(1966)以前なので、受け答えはラテン語です。「ドミヌスウォビスクム」には「エトクムスピリトゥトゥオ」と答える。その他いろいろ。ミサの進行に沿って、侍者の発するべきラテン語の応答句をカタカナで記した手帳サイズの冊子があった。文句の意味は教わらなかった。ミサのときは、神父の典礼上の発声と所作を手がかりに、次の展開を察知して、小冊子をこっそり見てラテン語を唱えたり、手鈴を鳴らしたり、小さなワインデカンタを祭壇脇の小翼廊の机から取ってきたり、祭壇の祈禱書を右から左に(それとも左から右だったかな)移したりする。侍者の振る舞いの典礼上の意味の説明を受けたことはありません。外形的な動作をするだけで、意味は理解してなかった。そもそも理解する必要があると思っていなかった。

802. 神父は日本語をよく勉強しており、細かなことまで知っていました。土曜学校のお話の中で「人質」を「じんち」とくりかえし発音したとき、たまたま参観していた誰かの母親が、たまらず「あの、神父様、それは〝ひとじち〟ではございませんか」と言ったことがありました。神父は、辞書を取って来させて、自信たっぷりに「人質」に「じんち」という読み方があるのを指さして示した。おかげで、なるほど「言質」と「人質」で対になってるんだな、と学んだ次第。

原罪と懐疑論

803. さて、原罪とは何か。アダムとエバが神に背いたお話は、こども心にピンと来なかった。原罪について、あ、こういうことか、と得心が行ったのは、ずっと後になって、科学哲学の本を読んでいたときです。帰納法に対する懐疑論を取り上げて、これを「原罪の認識論的な形態(the epistemologi-cal form of original sin)」*と呼んでいる箇所があった。いかにも学者風のひねくれた冗談なのですが、私は、この箇所を読んだとき、なるほど、原罪の本質はある種の懐疑なのか、と閃いてしまった。原罪とは、帰納法の根拠を執拗に問い詰めるのに似て、どんなに正しいと思っていても、ほんとうは間違っているのかもしれない、という底なしの懐疑のことを言うわけだ。すこし解説します。

注*: J. R. Lucas, (1984). Space, Time, and Causality: An Essay in Natural Philosophy. Oxford University Press. p.23. なお、帰納法について以下で述べる事柄は、私の考えを述べたもので、この本の著者の主張と個別に対応するわけではありません。

804. 帰納法(induction)とは、過去の経験に基づいて未来の事柄を予測する形の推論のことです。例えば、これまでに見たすべてのカラスは黒かった、ゆえに、次に見る一羽のカラスは黒いだろう、と予測する。これを「個別予測」といいます。あるいは、同じ根拠から、すべてのカラスは黒いだろう、と予測する。こちらは「全称一般化」といいます。

805. この例から直観的にわかると思いますが、個別予測は、成り立つことも多い。これまでに見たすべてのカラスが黒かったなら、次の一羽も黒いことはよくあるでしょう(もちろん、違うこともあります)。他方、全称一般化は、おそらく成り立たない。これまで見たすべてのカラスが黒かったからといって、過去・現在・未来にわたる全世界のすべてのカラスが黒いとは、まず言えそうにない。一羽でも黒くないカラスがいれば全称一般化は偽になるからです。

806. このように、帰納法による推論(帰納的推論 inductive inference)には、信頼性の度合い(真となる確率)に違いがあります。これまで見たすべてのカラスが黒かったという事実にもとづいて、次の一羽が黒い確率は、1にかなり近いかもしれない。だが、同じ条件で、すべてのカラスが黒い確率は、限りなく0に近いんじゃないか。一括りに帰納法といっても、推論の形式や初期条件に応じて推論の信頼性には差が出てきます。

807. 論理学と確率論を組み合わせて、証拠命題eが仮説命題Hを含意する条件付き確率(これを、 P( H / e ) と書きます)を計算する人工的な言語体系(帰納論理の体系)を作ると、個別予測はこの体系内で成立することが確かめられます。だが全称一般化は成立しない*。

注*: ルドルフ・カルナップ(Rudolf Carnap 1891-1970)の帰納論理の体系の話です。大学院生のときに授業で勉強したことを、久しぶりに思い出して書いています。

808. これはかなり困ったことです。というのも、経験を通じて知識を獲得するという場合、典型的な成果は、自然法則を発見することだからです。自然法則は、荒っぽく言えば「FであるすべてのものはGである」という全称命題の形で考えてよい。しかるに、これまでに見たすべてのカラスが黒かったという経験的事実から、「カラスであるすべてのものは黒い」という全称一般化を推論することが許されない(その推論の信頼性はゼロである)のなら、私たちは、経験を通じて自然法則を知る、と主張することができなくなる。

809. 誰でも思いつく弥縫策は、次のような論法です。まあ論理的には許されないのかもしれないけれど、これまで、人類は限られた経験から一般的な推論を行なって、うまく自然法則をとらえてきたように見える。だから、帰納法は信頼していいんじゃないか。

810. この論法は、説得力がありますが、核心に不健全なところがあります。帰納法とは、過去の経験に基づいて不確定の(典型的には、未来の)事柄を予測する形の推論でした(803)。しかるに、この論法は、それ自体が、過去の経験にもとづいて不確定の事柄を推論する形になっている。すなわち、帰納法でこれまでうまくやってきたという過去の経験から、帰納法は信頼してよいと推論している。帰納法を信頼してよいかどうかが不確定なのに、まさにその帰納法によって帰納法を信頼してよいと結論するのは、論点先取です。これでは終わりのない堂々巡りにしかなりません*。これは困った。

注*: これは、帰納法に関する根本的な困難として、すでに18世紀にデイヴィド・ヒューム(David Hume 1711-1767)が指摘したことです。

811. 経験を通じて一般的な知識を獲得するという人間の活動は、その妥当性(validity:それが正しく、また有効であること)の根拠を求めて掘り下げていくと、むしろ、根拠のない底無しの構造になっていることがあらわになる。人間は太古からそうしてきたという事実があるだけで、その妥当性の根拠を見出すことはできない。この構造が、〝原罪〟という言葉で言い表されているんだ、と閃いたわけです。

812. 人間は、これが正しいと思って、事実を認識し、行動を起こします。だが、その認識や行動が正しいことを示す根拠は、究極のところでは見出すことができない。だから、正しいと思うまさにそのとき、自分が間違いを犯しているかもしれないという可能性は、決して除去できない。つまり、自分が正しいと思ってやっていることに対する懐疑は、常に成立する。

813. 〝間違いを犯している〟は、〝罪を犯している〟と言いかえて差支えない。すると、人間は、どんなに自分は正しいと思っていても、罪を犯しているかもしれないという疑いを、決して払拭できない。つまり、罪があるという可能性は、取り除きようのない仕方で、人間に元々そなわっていることになります。創世記の説話は、この罪の可能性を、アダムとエバの神への裏切りに結びつけ、御先祖の罪の継承という呑み込みやすいかたちで提示したものだと解されます。

814. この原罪からの解放が、イエスの十字架上の死によってもたらされた。これが先に触れたように、パウロ的なキリスト教の核心のようです。そして、イエスの十字架上の死こそ、神の愛(アガペー)であるということになっています。どうしてそうなるのか、次回はそのあたりに話を進めることにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?