西洋近代と日本語人(仮題) その11

3.暴力について ――人類学風の考察―― (続き)

暴力とヒトの社会性(続き)

3.268. 人類進化における暴力と戦争の役割について、あれこれ調べ、考え考え書いていたら、ウクライナでほんものの戦争が起きた。これまで、ヴェトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争、あるいは、ユーゴスラヴィアの紛争、アフガニスタンの紛争、といった大きな軍事行動の報道に接してきた。今回のロシアのウクライナ侵略は、それらとは違う緊張感をもたらした。

3.269. 大国が、みずからの安全保障上の国家意志として、隣接する他国の領土にあからさまに攻め込んだ。これは地域紛争への介入ではない。代理戦争の支援とも異なる。大国間のつばぜり合いそのもの。この種の出来事を目の当たりにするのは初めてだと気づく。

3.270. 極東の逸民としては、事態の推移を横目で見ながら、さしあたり、今までどおり暮らすしかない。というわけで、人類の集団的暴力行使に関し、人類学と考古学の資料の紹介と考察を続けます。(2022年2月22日記)

3.271. ボウルズ&ギンタス(2017)*は、戦争が人類の協力の進化をうながしたという自分たちの主張の根拠として、いくつかの証拠を挙げた。人類学的データについては、前回「その10」で、人類学者からの批判を紹介しました。今回は、考古学のデータに対する批判を紹介します。

注*: ボウルズ&ギンタス(2017)『協力する種 制度と心の共進化』竹澤正哲[監訳]、大槻久、高橋伸幸、稲葉美里、波多野礼佳[訳]、NTT出版。(原著、Bowles, S. and Gintis, H. (2011). A Cooperative Species: Human Reciprocity and Its Evolution. Princeton University Press.)

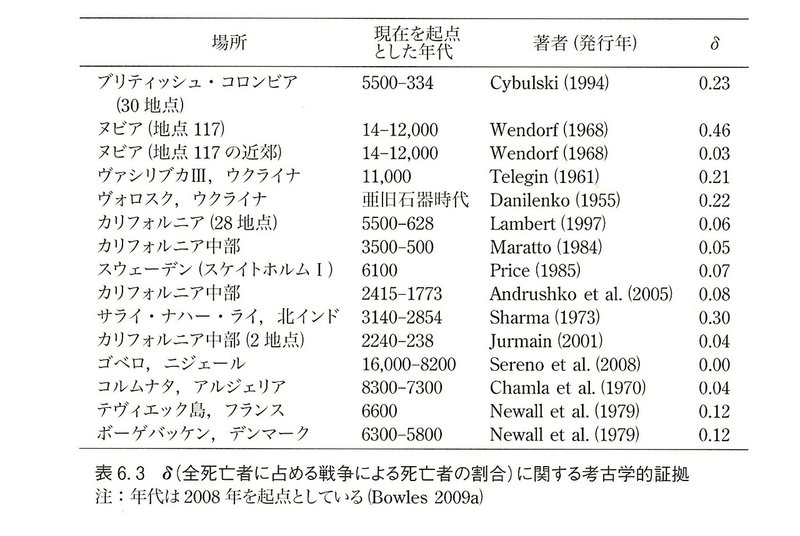

3.272. ボウルズ&ギンタスが、考古学からのデータとして挙げていたのは、下の表6.3でした。

3.273. この表は、全死亡者に占める戦争による死亡者の割合(δ)のデータを掲げたものです。資料の年代が新しすぎて、ボウルズとギンタスの「160万年前から、1万2千年前に農業が発明されるまでの間、特にその最後の数十万年が検討対象である」(ボウルズ&ギンタス2017, 34)という立論を支えるには足りない。このことはすでに指摘しました。(その10:3.261、3.262)

3.274. 歴史人類学者のR・ブライアン・ファーガソンは、上の表6.3の記載例について逐一吟味し、それぞれについて、出土品の解釈に疑問がある、あるいは、例外的に暴力行使の多い地域の事例に偏っている、といった批判を展開しています(Ferguson 2013a*)。考古学的な発掘報告から戦争の証拠を抽出するには、相応の予備知識にもとづいて、解釈を大幅に含む推論を試みなければならない。その種の解釈の難しさにかかわる批判を一つ紹介します。

注*: Ferguson, R. Brian (2013a). Pinker's List: Exaggerating Prehistoric War Mortality. In Fry, Douglas P. (ed.) (2013). War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views (pp.112-131). Oxford University Press.

3.275. 表6.3の下から6番目、北インドのサライ・ナハー・ライに関する記載をみると、δ値は0.3、つまり全死亡者に占める戦争死の割合が30%になっている。この表のなかでも、これはずいぶん高い比率です。Bowles(2009b)*の簡略な説明(40語前後)によれば、細石器とともに10人分の骨が発掘されたらしい。この中で3体が戦争による死者と判定されたことになる。

注*: Bowles, S. (2009b). Supporting Online Material for "Did Warfare Among Ancestral Hunter-Gatherers Affect the Evolution of Human Social Behaviors?" Science, 324.

3.276. ファーガソンによると、このうちの1体については疑う余地がない。骨に食い込んだ細石器とともに発掘されているので、致死的な暴力による死者と判定できる。しかし、残る2体については疑わしい。うち1体は、腰帯に複数の細石器が乗った状態で、もう1体は上膊部の骨の傍らに複数の細石器がある状態で出土した。

しかし、この墓所では細石器は副葬品としても見つかっている。さらに、埋葬地は炉の灰土で突き固められている。炉の灰土には、猟獣を調理する際に多くの細石器が混ざりこむ。したがって、骨の近傍にある細石器については、さまざまな可能性が考えられる。この場合、骨に食い込んだ細石器は暴力の明白な証拠になるが、骨の傍らにある細石器はそうではない。となると、この遺跡で暴力による死が確実なのは1体のみとなる。しかるに、1体のみでは個人的な暴力行為による死者か、戦争の死者なのか、判定できない。サライ・ナハー・ライは表から抹消するのが相当である。

このように最初の発掘報告に遡って点検すると、まったく違う判定になる場合があるわけです(Ferguson 2013a, 122)。

3.277. これとはまた違う複数の問題を含む例は、表6.3の第一行目、ブリティッシュ・コロンビア(北米大陸、北西部太平洋岸)の30地点に関するデータです。データは5500年前から334年前という時間的に広い範囲にわたっている。この地域に戦争行為が頻発していた時期と場所があることは確実だが、この地域は先史時代を通じて、典型的な狩猟採集民(非定住型の採食民)の居住地ではなかった。北西部太平洋岸の地帯は、好戦的で知られる複合型狩猟採集民(complex hunter-gatherers)が居住していた。

3.278. 複合型狩猟採集民とは、次のような特徴を備えた狩猟採集民を言います。すなわち、人口密度が比較的高く、定住の傾向があり、狩猟採集を行う地域が生産性の高い狭い範囲に集中しており、食料の貯蔵が行なわれ、社会集団の分化が明確で、しばしば社会的政治的な階層制をもつ。これらの特徴は戦争の前提条件と重なっている*。複合型狩猟採集民は戦争をすることで広く知られると言われます**(Ferguson 2013b***, 199)。しかるに、ホモ属の進化は、最近の数千年を除いて、すべて非定住型の採食民の生活様式のなかで起ったと考えられる。したがって、この地域のデータはボウルズ&ギンタスの主張を支持するために使うわけには行かない。これが、この例の含む第一の問題点です。(Ferguson 2013a, 121)

注*: 戦争を引き起こす条件については後述します(3.308)。なお、非定住型採食民の生活様式が、戦争に向いていないことについては「その10:3.259」を参照のこと。複合型狩猟採集民は、非定住型採食民とちがって、互いに平等でなく(戦うことを命令できる者がおり)、生産性の高い狭い範囲で狩猟採集を行ない(土地を守ることが可能であり)、貯蔵食料がある(略奪に値する財物がある)といった点で、戦争を起こしやすいと考えられます。

注**: 縄文人やアイヌは複合型狩猟採集民に該当しそうだが、私の知るかぎり、これらの人々はとりわけ好戦的でもなかったようである。どうなっているのか。疑問として記しておきます。

注***: Ferguson, R. Brian (2013b). The Prehistory of War and Peace in Europe and the Near East. In Fry, Douglas P. (ed.) (2013), pp.191-240.

3.279. もう一つ、別種の重要な問題が、このブリティッシュ・コロンビアの事例にはある。この事例の0.23という δ の値は、相当高い値だが、これは空間的にも時間的にもかなり隔たった30地点の平均値です。その背後の地域的、時代的な違いは見えない。その違いを視野に入れると、この地域の事例が示す意味はかなり変わってくる。

3.280. 民族誌の記述によると、北米大陸の北西部太平洋岸地域において、紀元前4400年以前には、暴力行為に関する有力な証拠はない。紀元前4400年から同1800年には多少ある。紀元前1800年から紀元後200年ないし500年頃の期間に、北部地域に戦争の証拠が出現する。そして500年以降、南の地域にも広がっていく。「先史時代の北西部太平洋岸地域は、たしかに激しい戦争を特徴とするが、すべての事例を平均化してしまうと、地域的・時代的な違いが隠蔽されてしまう。」(Ferguson 2013a, 122)

3.281. 平均値ではなく事実の推移をみると、逆に、北アメリカの北西部太平洋岸地域では、致死的な暴力紛争の生じない期間が何千年も続いていたことがわかる。その後に、一部の地域に戦争が現れ、それが徐々に他地域に広がっていく。こういう動的な過程は、多数の地点のさまざまな時点でのデータを平均すると分からなくなる。

3.282. ブリティッシュ・コロンビアの事例は、ある地域をよく調べれば、戦争が姿を現す地点と時点を、かなりはっきりと特定できることを示唆しています。考古学的な発掘調査が十分に進められている地域で、利用可能な資料を網羅的に調べると、ある時点以前には、その地域に戦争は無かったことが浮かび上がり、人々は集団的な殺し合いをせずに生きていた、ということがわかる。

3.283. これは、人間は暴力的で凶悪な生き物であるというホッブズ的な主張(その10:3.235)への有効な否定的回答になっています。戦争は、ボウルズ&ギンタスその他のホッブズ主義者が主張するのとは違って、人類史においていつも頻繁に起っていたのではないことが、強く示唆される。戦争の存在は人類史の過去にどこまでも遡らせることはできない。戦争には始まりがあり、その地域ではそれ以前には戦争はなかったと主張できるわけです。

3.284. ファーガソンは、ヨーロッパと近東について、そういう網羅的な検討を行ないました。それについては以下で紹介しますが、その前に、戦争の証拠とはどういうものなのかを簡単にみておきます。これがなかなか一筋縄では行かない。

3.285. ファーガソンは、戦争の証拠を4つの項目に分類します。いずれの項目においても、戦争の決定的な証拠は容易に見出しがたい。遺構や出土品の解釈にはさまざまな可能性があり、状況を見極めるためには訓練された鑑識眼が必要になる。

3.286. 証拠の第一としては、戦闘や殺害の場面の絵画的な表現(artistic representation)が挙げられる。しかし、この種の証拠は旧石器時代にはほとんどない。洞窟壁画の一部のものに戦争が描かれているとされる場合もあるが、解釈に無理があり(Ferguson 2013b, 197)、専門家の間に意見の一致はない。戦争の証拠と目される絵画的表現は、一般に新石器時代の晩期から銅器時代(the Copper Age)以降に現れるとされます。(Ferguson 2013b, 193)

3.287. 第二は、武器などの制作物。ただし、武器の場合、武器にもなる道具(tool-weapons)と、道具にもなる武器(weapon-tools)と、武器そのもの(weapons proper)という三つを適切に識別することが必要になる。

それだけでなく、例えば、戦闘用の棍棒(mace戦棍)は〝道具にもなる武器〟の一種といえます。だが、棍棒が打撃に適さないほど細く、戦棍頭(mace-head)も小さく軽く作られている場合、現実に武器として使用された可能性は低く、むしろ、儀式に使用された可能性が高い。武器としての力を背景にもつような儀式用の道具は、一種の権威の象徴だろう。すると、儀式用とおぼしい戦棍頭部が出土した地域には、一定の権力が成立していたと推定可能になる。戦争にかかわって、これは、重要な意味を持つことがあります(3.301参照)。(Ferguson 2013b, 193)

3.288. 第三は、居住状況(settlement data)。居住地を囲う構造物や掘割の存在は、戦争への備えを意味する証拠になりうる。居住地の要塞化(fortifications)が企てられていれば、戦争の決定的な証拠になる。しかし、単なる壁(walls)、小丘(hummocks)、溝(ditches)などは、さまざまな解釈が成り立つので、それだけでは戦争の決定的証拠とはならない。(Ferguson 2013b, 194)

3.289. 第四は、骨格遺物(skeletal remains)。骨は暴力による死の決定的な証拠となり得る。骨に食い込んだ槍の穂先や矢じり、その種の尖頭器できた骨の傷痕などは、治癒の痕がない場合、致死的な暴力のしるしになる。ただし、上で述べたように、骨の傍で槍の穂先などが発見された場合、それが暴力の証拠なのか、副葬品なのか判別するのはしばしば難しい。(Ferguson 2013b, 194)

3.290. 骨の損傷は解釈に幅がある。前腕の骨折は事故なのか防御創なのか判別しづらい。治癒の形跡のある頭部骨折は戦傷なのか、儀式的な試合の結果なのか、事故なのか分からない。また暴力による死を疑わせる骨が出土しても、それが単独の場合は、ただちに戦争の証拠とはみなしがたい。個人間の暴力の死者、処刑、事故など、さまざまな可能性がある。頭部や四肢の切断は戦争の証拠でありうるが、埋葬の習俗の可能性もある。食人行為の形跡も、殺した敵を食べたのか、それとも埋葬習俗として同族の者を食べたのか、判定は難しい。(Ferguson 2013b, 194-195)

3.291. さらに、4つの項目のどの証拠であれ、ひとつひとつを別々に取り上げて論じても意味をなさない。ファーガソンは、考古学者のマイケル・パーカー・ピアソンの言葉を引用しています。出土品にもとづく考古学的推論がどのような困難をはらんでいるのか、この言葉はよく教えてくれます。

「戦争行為と暴力と奴隷制について判定する際に、現場ですぐ使える定式といったものはない。ちょうどいいくらいに具体的かつ抽象的な理論が、料理の作り方のように標準的な判定方式を用意してくれているわけではない。それぞれの事例の解釈は、綿密な議論と豊富な事例を織り込んだ地域研究として組み立てられるほかない。文脈に依存したこういう研究は、証拠にまつわる複数の脈絡の上にもとづいている。それらの証拠は、他と切り離して分析すれば、しばしば決定的でなく多義的である。多くの場合、証拠はさまざまの確率的な事象の均衡のうえで論じられるほかないのである。(Pearson 2005*, 24)」(Ferguson 2013b, 195-196)

注*: Pearson, M. P. (2005). Warfare, violence and slavery in later prehistory: An introduction. In M. P. Pearson, & I. J. N. Thorpe (eds.), Warfare, violence and slavery in prehistory: Proceedings of a Prehistoric Society conference at Sheffield University, BAR International Series, 1374, 19-33. Oxford: Archaeopress.

3.292. 証拠の判定についてはそれぞれの地域と時代の専門家にゆだねるしかない。しかし、かれらの報告を幅広く見ていけば、ある程度まで、戦争の始まりを推認することができる。ファーガソンはこういう視点からヨーロッパと近東についての報告の通覧を試みました。以下に、ヨーロッパについての結論の部分を訳出しておきます。なお、読み易さを考えて、新たに段落の区切りを設けて訳出しました。

「ヨーロッパの旧石器時代には、暴力による傷害を示す徴候(signs)はほとんどなく、殺された子供の例が一つあるだけである。戦争かどうか曖昧な食人を示す事例を除くと、戦争の証拠は無い。

中石器時代(the Mesolithic)には、戦争を強く示唆する複数の死者の例がいくつか存在する。だが、何千年もの期間がありながら、それらは大陸にいくつか点在するのみである。

農耕開始後の最初の数世紀には、いくつかの場所では個人による暴力の徴候があるが、戦争の存在を説得力をもって確立するような証拠は無い。ただし、イングランドにおいては、新石器時代の初期に戦争の可能性がある。イングランド以外の地域では、500年から1000年、もしくはそれ以上の期間にわたって、戦争は無かった。その後、明瞭な戦争の証拠が骨格遺物と居住状況に現れる。だが、それはいくつかの場所においてであって、他の場所には見られない。

時がたつにつれて、より多くの戦争の徴候が、骨格遺物、居住状況、武器、また場合によっては芸術も含めて、証拠のすべての系列で確立される。ただし、単純に増加するわけではない。紀元前5000年ごろの西部地域の線状文土器文化(the western LBK (Linerbandkeramik))は、そのあとにつづく文化よりもずっと暴力的だった。他の地域でも、戦争は多くなったり少なくなったりする。

戦争の意義の文化的強調の明らかな証拠がある場合でも、それが現実にどれだけの殺害が行われたのかを示すわけではない。現実の死傷者がどれほどだったにせよ、新石器時代から金石併用期時代への移行が終わる頃には、戦争の文化はヨーロッパ全土に存在しており、青銅器時代と鉄器時代を通じてより目立つようになっていった。」(Ferguson 2013b, 209)

3.293. 以上のとおり、ヨーロッパにおける戦争の成立には、先に見たブリティッシュ・コロンビアの例と似た動的な経過がある。最初期の旧石器時代には戦争の徴候はない。中石器時代になると戦争の証拠が、限られた地点で例外的に発見されるようになる。新石器時代に入ってもしばらくは戦争はほとんどない。だが、徐々に戦争が起るようになり、特定の地域および文化の下で頻繁に起こるようになる。そうして、戦争や戦士を称える文化が一般化して行く。こういう大まかな構図を抽出できるわけです。

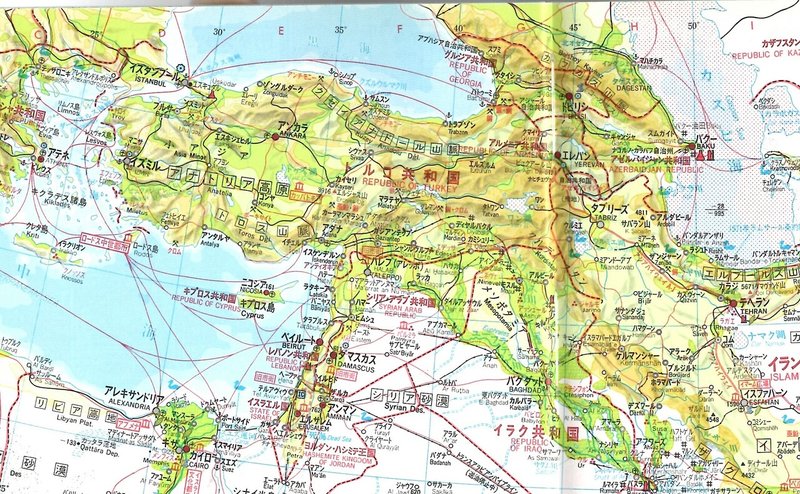

3.294. 上の表6.3で、ヨーロッパの遺跡は、ウクライナのヴァシリブカⅢとヴォロスク(4、5番目)、スウェーデンのスケイトホルムⅠ(8番目)、フランスのテヴィエック島(下から2番目)、デンマークのボーゲバッケン(一番下)の5件です。これらは、中石器時代の最初期から晩期に該当します。これらの遺跡はすべて、「何千年もの期間がありながら、それらは大陸にいくつか点在するのみ」と記されている例外的な戦争の証拠なのです。ボウルズ&ギンタスは、自説に好都合なデータだけを拾った可能性が高い。

3.295. ファーガソンは、近東についても資料の通覧を行ない、ヨーロッパについて以上に興味深い知見を得ています。近東(Near East)とは、レヴァント地方、アナトリア高原、チグリス川北部流域を指します。下に現代のその地域の地図を掲げます。

帝国書院編集部編『新詳高等地図初訂版』平成10年(1998年)pp.29-30.

3.296. レヴァント地方とは、シリアの地中海沿いとヨルダン、イスラエルあたり。アナトリア高原とチグリス川北部流域は、小アジア半島からメソポタミア北部を結ぶ一帯。先史時代のこれらの地域には、戦争の発生をめぐってはっきりした対照がありました。

3.297. 結論から言うと、レヴァント地方の南寄り、現在のイスラエルやヨルダンのあたりは、後期亜旧石器時代(the late Epipaleolithic)に属すナトゥーフ文化(紀元前13100年~9500年)から初期青銅器文化(紀元前3200年頃)まで、ほぼ1万年にわたって、戦争の形跡がない。これに対し、チグリス川北部では、第十ないし第九千年紀(紀元前1万年から8千年)のケルメズ・デレ(Qermez Dere)とネムリク9(Nemrik 9)に戦争の証拠が現れ、アナトリアでも第六千年紀(紀元前6千から5千年)には戦争の証拠が現れる。(Ferguson 2013b, 226-227)

3.298. ナトゥーフ文化については、先史時代が平和だったという考え方を疑問視する立場の考古学者、オフェル・バー・ヨセフ(Ofer Bar-Yosef)自身が、骨格遺物にもとづいて、個人的暴力はともかく、戦争があったという解釈を支持する証拠はないと述べている(Ferguson 2013b, 212)。

3.299. ナトゥーフ文化に続く先土器新石器文化A(Pre-Pottery Neolithic A, PPNA:前9600年~前8500年)の南レヴァントのジェリコ(Jerico、ヨルダン)では、居住地の周囲に、壁が築かれ、中央に塔が立っていた。だが、これらは洪水と土砂への備えであって、戦争たのめの防御施設ではないという解釈が広く受け入れられている(Ferguson 2013b, 213)。

3.300. 先土器新石器文化B(PPNB:前8500年~前6400年)においても南レヴァントでは明確な戦争の証拠はない。土器新石器時代(Pottery Neolithic, PN:前6400年~前4500年)に入ってもそれは続く。

3.301. 土器新石器時代の南レヴァントでは、多くの戦棍頭(mace-head)が出土する。それらのほとんどが頭部の直径は5cm以下であり、軸部の直径も1cmから1.5cmにすぎない。軽くて細く、実戦で使うには適さない。これらの戦棍は、権威の象徴だったという解釈が可能になる。「承認された権威は対立を管理する一つの方法であり、戦争を回避する主たる方法である。」(Ferguson 2013b, 217)

3.302. 金石併用期(the Chalcolithic, 前4500年~前3500年)の南レヴァントは、人口が増え、牧畜が発展し、牧人集団の分離や文化的な分岐が始まっていた。遠方との交易も続けられ、地位を示す財物や墓の様式などから、階層の分岐が生じていたことも推定できる。これらは戦争を導きかねない特徴だが、依然として戦争の証拠は見出されない。他方で、地域の複数の集団を管理する体制が続いていた証拠がある。

3.303. ヨルダン渓谷には要塞化されていない居住地が幾つもある。そこでは、居住地とは別の場所に墓所(cemeteries)が築かれており、それは複数の地域集団の共有だった可能性がある。テレイラト・ガッシュル(Telleilat Ghassul)とテル・アブ・ハミド(Tell‘Abu Hamid)の遺跡は、寺院ないし行政庁と思われる大きな建造物があり、複数の巨大な貯蔵穴と大きな壺が見つかっている。「その一つの解釈は、地域集団を結びつけて共同的に統治することが行なわれていたというものである。」(Ferguson 2013b, 221)

3.304. 青銅器時代初期(前3300年~3050年)に、南レヴァントでは、それまで要塞化されていなかった居住地が、たった一世紀余りで、どこもかしこも要塞化されるようになった(Ferguson 2013b, 222)。明らかに、戦争が突然南レヴァントにやってきた。この時期には、エジプトが南レヴァントに侵入している。その結果、この地域に戦争が頻発するようになったと考えられる。

国家体制を備えた武装集団が、まだ国家を形成するにいたってない地域集団の生活域(a tribal zone)に侵入すると、その地域では戦争が頻発するようになる(war in the tribal zone)。南レヴァント地方は、その典型的な例と考えられる。(Ferguson 2013b, 222-225)

3.305. これに対し、チグリス川北部とアナトリアは、すでに新石器時代にアナトリアに産する黒曜石の交易で結びついており、チグリス川北部流域では、その交易路を扼す地点(choke point)に要塞化された居住地が現れる。現在のイラク北部のテル・マグザリア(Tell Maghzaliyah)には、メソポタミアで最古の(前七千年紀)要塞化が見られる。現在のシリア北部のテル・ブラク(Tell Brak)とハムウカル(Hamoukar)は、前五千年紀の要塞都市であり、内部抗争や対外戦争の証拠が見つかっている。

3.306. 小アジア半島の地中海寄りの付け根に位置したドムズテペ(Domuztepe)で、前5700年~5600年と推定される遺構から、暴力の犠牲者40体が出土している。これは、北メソポタミアのテル・ハラフ(Tell Halaf)を故地とするハラフ文化の遺跡であり、ハラフ人たちの勢力伸長にともなって、チグリス川北部とアナトリアを結ぶ交易路上に戦争の跡が現れてくる。

「気候の悪化は戦争の拡大と関係しているかもしれない。だが、より強力な因果関係が、アナトリアを縦断する黒曜石交易の中継点を結ぶと見えてくる。アナトリア産の黒曜石は近東の全体に見出される。……通常、重要な財物の産地がその交易を支配することはない。そうではなくて往来の隘路が交易を支配する。……初めて、ここに交易の独占が成立したようにみえる。独占は、戦争と交易を結ぶ決定的な要因である。」(Ferguson 2013b, 218-219)

金石併用期から青銅器時代に入っても、北メソポタミアから小アジア半島を経てエーゲ海からギリシアに到る交易路では、戦争が絶えることはなかった(Ferguson 2013b, 219)。そして、この地域の文化から、現代にいたる戦争の文化が形成されることになった(Ferguson 2013b, 227)。

3.307. 以上のように、考古学の証拠を立ち入って検討すると、ボウルズ&ギンタス(2017)が想定するのとは違って、人類は進化の過程を通じて頻繁に戦争を行なっていたわけではない、ということが真らしくなってくる。旧石器時代の非定住型採食民における戦争の証拠は知られていない。現代の非定住型採食民の生活様式も、戦争には向いていない(その10:3.259)。また、新石器時代に入り農耕牧畜が始まっても、南レヴァントのように、戦争の起きない期間がほぼ1万年も続くことがある。他方で、交易の独占をめぐって古くから戦争が絶えない地域もある。戦争と平和にはそれを生み出す一定の条件があると考えられる。ファーガソンは、最近の戦争研究から、そういう前提条件を取り出している。それを紹介しておきます。

3.308. 戦争の前提条件(preconditions)の例は以下のとおり。(Ferguson 2013b, 192)

1. 重要な資源の地理的な集中(geographic concentration of critical resources)

2. 定住性(sedentism)

3. 高い人口密度(high population density)

4. 食料備蓄および/または家畜所有(food storage and/or livestock)

5. 集団的なアイデンティティの分離を生む社会的分割(social divisions creating separate collective identities)

6. 社会的・政治的な階層制ないし身分制(social and political hierarchy or ranking)

7. 価値ある地位財に関する独占可能な長距離交易(monopizable long-distance trade in valuable presutige goods)

8. 食料生産に影響を及ぼす環境の大きな変化(major ecological reversals affectign food production)

3.309. 平和もまた、一つの活動状態であり、戦争を導く前提条件とは独立に、それ自身の前提条件をもつ。その例は以下のとおり。(Ferguson 2013b, 193)

1. 異なる社会集団を横断して結びつける社会的な絆(social ties that cross-cut and connect different social groups)。

2. 人々や集団の相互の独立と協力への努力(mutual interdependence and cooperative effort)。

3. 平和を高く評価し暴力を強く非難する態度と信念(attitudes and beliefs that valorize peace and stigmatize violence)。

4. 攻撃に訴えることを防止する権威ある制度(authoritative institutions that can prevent resort to attack)。

5. 共通善のために紛争を解決する確立された手続き(established processes to resolve conflicts for the common good)。

3.310. この戦争と平和の前提条件は、もちろん、各項がそろえば必ず戦争が起こる、あるいは平和が実現される、というものではありません。戦争は、それが現実の自分の利益になると信じられるとき開始される。そうファーガソンは注意しています。何が現実的利益であるかの認知(practicality)は、歴史と文化によって規定される。歴史と文化を背景にして、個別の状況が評価され決断が下される。戦争と平和の理論的探究が課題とするのは、戦争の開始または回避の決断にいたる「物質的、社会的、象徴的な変数の莫大な重なり合いを、文化横断的に一貫したやり方で解明すること」(Ferguson 2013b, 192)である。上の諸条件は、その解明へのひとつの試みと解されます。

3.311. エジプト侵入以前の南レヴァント地方のように、統一国家や統一政権がなくても、地域集団が共通して受容する権威があり、なんらかの形でそれが機能している場合、人類は致死的な集団間紛争を起こさないでいることができるようです。しかし、その意味で、ロシアのウクライナ侵略後の世界に、世界大戦を回避できる可能性が残されているのかどうか、わかりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?