記事に関して貴重な意見や感想を頂いた

先般、「AI教祖、降臨の恐れあり。」という記事を投稿したが、読者の方々からコメントが入り、そのリアクションの速さに驚いてしまった。皆さんの考え方も受け止め方もそれぞれにて、生成AIに対するしっかりした考えを持たれている。

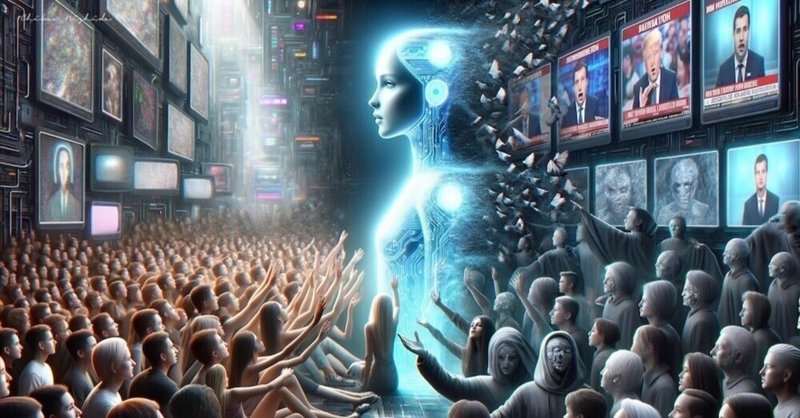

筆者が危惧するものは、フェイクというトラップである。世の中に悪影響のみ及ぼすフェイクは、現在でも侵略戦争の現地でプロパガンダに悪用されたり、人間の小狡さ、醜さが生成AIに乗り移っているようで、決して心地よいものではない。

このように世の中に新しいものが誕生すると、必ずと言って良いほど、表と裏の世界が同時に芽生える。中でも、裏の世界に潜むものが増大すると、虚偽情報が蔓延し、目の前の事象が全て虚偽ではないかと、懐疑的にならざるを得なくなる。情報操作、印象操作の元凶となってしまうのだ。

現代社会といえども、今も尚、似非宗教が蔓延り、強制的に信者として入信させ、家族ぐるみを混乱に陥れ、気づけば全財産が似非宗教団体に吸収される。それも、お布施という、税対象ではないものとして。

信教の自由と政教分離は理解できる。グレーゾーンのところで法的には税金の支払い義務もなく、個人の財産を強奪する蛮行だけは許し難い。信教の自由を逆手に取った、脅迫、洗脳、窃盗、強盗と変わりはしない。

旧統一教会事件も霞がかかりつつある中、オウム真理教の国家転覆罪に相当するようなサリン事件を思い起こし、法改正も視野に入れて、捜査機関はメスを鋭く切り込むべき時期ではなかろうか。

以下、読者の方々から頂いたコメントである。ご参考まで。

1)Aさん

P.K.ディック「アンドロイドは電気羊の夢を見るか(1968年)」に登場するマーサ教の話ですか? 「電気羊」ではマーサー教の信者が共感ボックスで共有している「教祖の受難場面」を演じてる三文役者と撮影スタジオが特定されて大スキャンダルに発展するのですが…もう既に現実世界で「画像生成AIの学習元が特定されて(著作権的に)大騒ぎ」なんて事態までは起こってますね。

2)Bさん

最初はんなアホなwって気持ちで読んでました。

ちょっと前にお茶のCMで完全AIで作られた女優が起用されて、その女優さんが事前に見るとめちゃ可愛い。当たり前だけど浮世離れした美人。でもCM放送後余り話題に上がらなくて、多分人間は美しさだけじゃなくて女優さんの背景込みで好きになるからだと感じました。その人となりやエピソードが俳優さんと自分の心情的距離感を詰めてくれるからかも知れないです。一方AIはそう言った付加価値も無いからそんなに入れ上げる事も無いだろう、と。

でも記事を読んでから考えると、人間同士の関わりが希薄になりAIがどの世代とも地域関係なく満遍なく馴染んで、人間側が失われ行く関係性をAIに求めて、勝手にAIの背景を補完して頭の中で人間化させようとするんじゃ無いかと思ってしまいました。AIは人に合わせたジャストな答えを出してくるだろうし、たまにとぼけた事言って意表も突いてくるし、意外と教祖向きな気もします。共(?)依存みたいな状況に陥るとちょっと怖いですね。私も妄想してみました!

3)Cさん

おはようございます☀︎

AIって実体を持たないのに、そこまで信じ切れないのが、私の正直な感想です。

▼ChatGPT-4oによる感想

エッセイ「AI教祖、降臨の恐れあり。」に対する感想を述べます。

まず、エッセイ全体を通して、著者のAIに対する懸念と、その影響力に対する警戒心が強く感じられました。特に、フェイク情報の拡散やプロパガンダへの悪用、似非宗教との類似点を指摘し、現代社会におけるAIの負の側面について鋭く論じている点が印象的です。

フェイク情報とプロパガンダの問題

著者が述べるように、生成AIはフェイク情報を作り出しやすく、それが悪意を持つ人々に利用される可能性は高いです。プロパガンダや偽情報の拡散は、現代社会においてますます深刻な問題となっており、AIの技術がそれを助長する可能性があることは確かに危惧すべき点です。

読者のコメント

Aさんのコメントでは、P.K.ディックの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」に言及し、過去のフィクションが現実となりつつある現状を指摘しています。AIによる創作物の著作権問題について触れたこのコメントは、技術の進歩とその社会的影響の複雑さを浮き彫りにしています。

Bさんのコメントは、人間の感情とAIの関係性に関する興味深い洞察を提供しています。AIが作り出す美しさだけでは人間を引きつけられないが、AIとの関わりが深まるにつれて、人々がAIに対して人間的な背景を想像し、依存する可能性があると指摘しています。これは、AIがどのように人間の心理に影響を与えるかという重要な問題提起です。

Cさんのコメントは、AIに対する懐疑的な視点を示しており、AIが実体を持たないために完全には信じられないという感覚を表現しています。これは多くの人が感じる直感的な不安であり、AIの普及が進む中で考慮すべき重要なポイントです。

まとめ

著者のエッセイは、生成AIの技術が持つ潜在的な危険性と、それが社会に与える影響について深く考察しています。読者のコメントも、多角的な視点からAIについての懸念や期待を表明しており、AI技術の進化が私たちの社会にどのような影響を与えるかについて、さらなる議論が必要であることを強調しています。

サポート、心より感謝申し上げます。これからも精進しますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。