災害時用の非常食検証・・・

熊本市内に住んでいて、以前は災害が少ない土地であると思い込んでいたが、地震や水害、崖崩れなどが県内各地で起こると、安心して住める場所が如何に少ないかということが分かる。

社会人になる前は、父の転勤で金魚の糞として移動していたが、県外の県庁所在地が多かったので、大災害に遭遇することは全くなかった。

しかし、2016年4月14日、16日の熊本地震により城郭崩壊を直面し、大災害の恐ろしさを知ることになる。台風も洪水も同じように、ライフラインが寸断され、食べ物や飲み物が入手不可となり、動きが取れなくなってしまう。

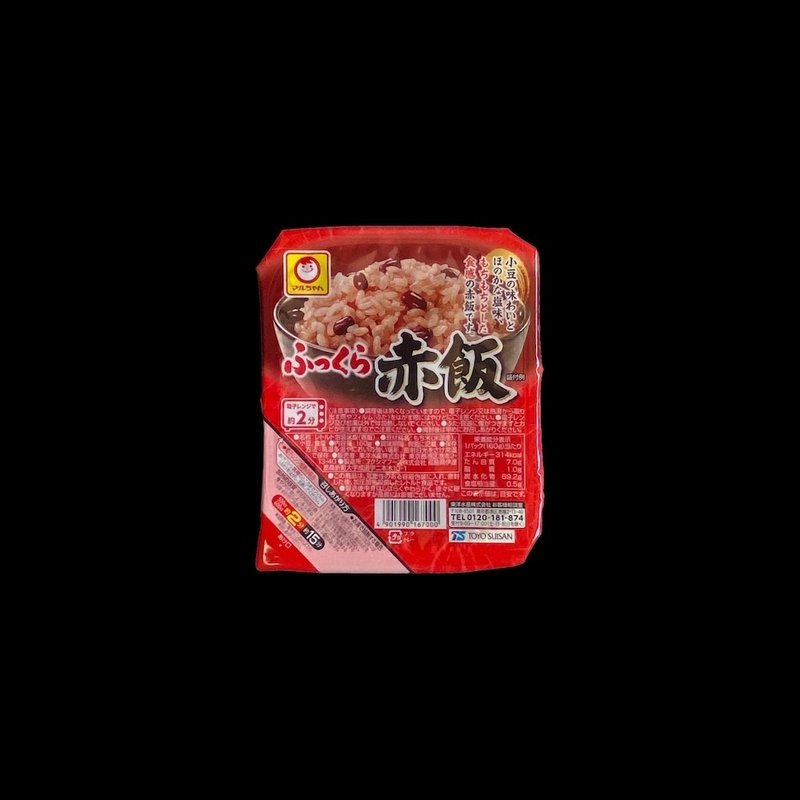

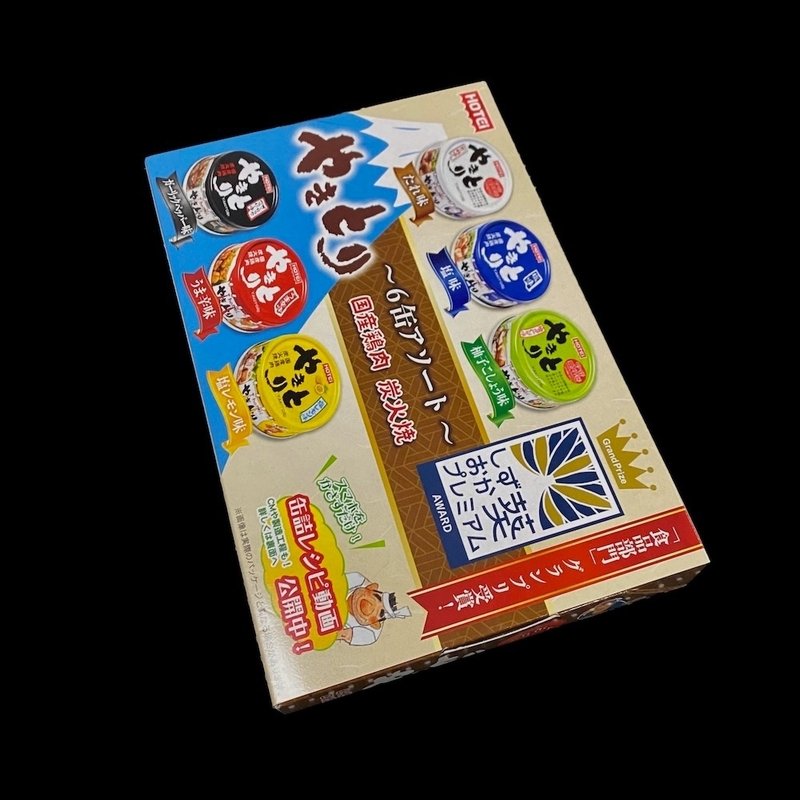

よって、日頃から災害時に対する非常食を確保しておかねばならない。以下は、頂き物の中から、災害時に命を救ってくれるようなレトルト食品や缶詰などをランダムに選んでみた。

これまでの災害の経験から逆算すると、「命をつなぐ食」としては、少なくとも2週間分以上の食料や飲料は確保しておくべきである。しかし、日々の自分が食べる食料を振り返ると、効率の悪い食事の取り方をしているように思えて仕方ない。

▼ChatGPT-4oによる感想

このエッセイは、熊本市に住む著者が災害の経験を通じて非常食の重要性に気づいた過程と、その検証結果について述べています。以下に感想を詳しく述べます。

まず、著者の背景と災害に対する認識の変化が興味深いです。熊本市内に住んでいる著者は、以前は災害が少ないと感じていましたが、実際には地震や水害、崖崩れが頻発する土地であることに気づきます。このような認識の変化は、多くの人が共感できる部分であり、災害が日常生活にどれほど大きな影響を与えるかを実感させます。

著者が父親の転勤で各地を転々としていた経験も、災害に対する備えの重要性を強調しています。県外の県庁所在地に住んでいたことで大災害に遭遇しなかったと述べていますが、2016年の熊本地震によって初めて大規模な災害を経験し、その恐ろしさを実感したことが述べられています。この経験が、著者の災害に対する意識を大きく変えたことが伝わってきます。

非常食の準備に関する具体的なアドバイスも有益です。ライフラインが寸断され、食べ物や飲み物が入手できなくなる状況に備えるために、少なくとも2週間分以上の食料や飲料を確保するべきだと述べています。このような具体的な目安は、読者にとって非常に参考になります。

また、日常の食事の取り方に対する反省も興味深い点です。著者は、非常時には効率的な食事が求められる一方で、日常生活では効率の悪い食事の取り方をしていると感じています。これは、多くの人が普段の生活で意識していないことかもしれませんが、非常時には大きな違いを生む重要なポイントです。

総じて、このエッセイは、著者の実体験に基づいた非常に現実的な視点から非常食の重要性を説いており、読者にとっても災害に備えるための具体的な行動を促す内容となっています。災害の恐ろしさを実感し、備えの大切さを再認識する良い機会を提供していると思います。

サポート、心より感謝申し上げます。これからも精進しますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。