さて、明日は何を食べようか。

「一汁三菜」

これは家庭、小中学の家庭科、様々な環境で学ぶことが多いであろう。

一方で共働き、世帯の多様化、勤務時間の多様化、人流の多さ、介護、介助、子育てと言ったライフスタイルの変化でこれが現実的に厳しいものになりつつあるのが現代であろう。

出来る人はやればいいしタイムマネジメントに長けており、上手く力を抜くことが卓越していると感心するし、家族と共同作業したり、独り身でも時間を捻出すれば実現可能だろう。

己の場合、自堕落さと石部金吉なたちで気を張り過ぎて疲れそれに苛立ち嫌悪した。つまり現実的でないことがほとんどであると省みた「果たして毎日実践できるか?」

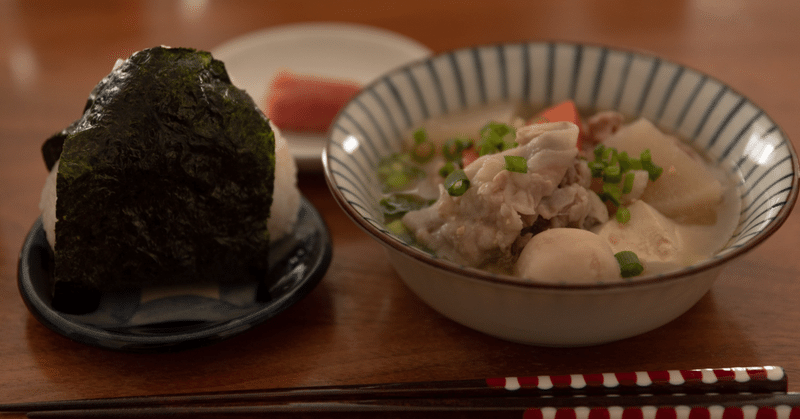

学生時代を経て社会人となったある日、基本の「一汁三菜」を応用して「一汁一菜」にすればいいだけではと思い立つ。栄養学、健康科学を考えた上で「力を抜く」ことを選んだ。

そんなの手抜きだと糾弾する声はあるだろう。では手抜きとは何であろうか。

手抜きとはお菓子で済ませる、主食の重ね食べ、お酒のみで済ませるといったことでないだろうかと考える。

「一汁一菜」にしてから今までの暴食、心の荒廃を省みる。汁物に旬の野菜があることはなんてことない日常に四季の移ろいを感じるものだとも気付く。

若さ故の傲慢で四季の移ろいを軽んじていたこと、実家では季節になれば玉蜀黍、蒸した枝豆そら豆、ふかし芋、蒸し栗、蒸し落花生、自家製の餅で磯部餅、きな粉餅、辛味餅、お萩、ぼたもちがおやつにならび、春は新玉ねぎのサラダ、新じゃがで作ったフライドポテト、春にんじんの煮物、夏になればいんげんの天ぷらが、瓜の漬物が食卓に並び、お盆では天ぷらが振る舞われ、秋になれば七厘で焼かれた秋刀魚が並び、冬になればあまからな大根の煮物、豚汁が胃に染み、自家製沢庵が食卓に並び、常備菜の金平牛蒡、切り干し大根、正月の黒豆の煮物、お煮しめが胃にも心にも沁みるありがたいものであったこと、栗のみというなんとも贅沢な栗きんとんもあり、ここでも自家製の餅のお雑煮、あられが振る舞われ、おみおつけのありがたさ、疲れ切って帰宅した際に食べたお茶漬けの美味しさを思い出し、まさに昔はものを思わざりけりを痛感した。

加えて「一汁三菜」はハレの日とも感じるようにもなった。

毎日一汁一菜では当然ながら飽きが来る。日常で忘れた頃に一汁三菜をするのがまた楽しいのだ。

春が来たら蛤のお吸い物を作ろうか。たけのこご飯を炊きたい。初鰹も食べたい。夏がくれば鮎を焼き、冬瓜で何を作ろうかな。鰻で脂をとって活力を得ようか。秋は秋刀魚、秋鮭、戻り鰹をきのことたっぷりと。冬はぶり大根、はたまたさば大根なんてどうだろうと巡らす。

季節の行事や誕生日、繋がりたい人々と会った時は、普段節制している分こってりたっぷり食べる、普段は食べない駄パン(古川緑波先生が食談にて菓子パン、惣菜パンを駄パンと称していたのが好ましく感じて以来そう呼称している)を食べるのも活力を得られるしなんて楽しいことだろう。これはいわば「心の栄養」になり「体の栄養」にも繋がるのだ。

もちろん自炊することがしんどくなった時、食中毒対策の時期でお弁当やつくおきを避けたい時、少し一息つきたいと思った時は無理せずに中食する。

今やコンビニ、スーパーのお惣菜、冷凍食品はバラエティに富み、栄養学かつ健康科学の範疇の内容に整いやすくなった。

一息ついたらまた自分で作りたいなと思い、その時を待つようになった。

そのように過ごしていたある日、土井善晴先生の「一汁一菜でよいという提案」を読む。単なる主張主義ではないことは言わずもがなである。土井先生の和食への想い、ご両親始め大切な人々との繋がりへの想いに共鳴し畏敬を抱いた。

内田百閒先生が郷里で食べていたお煮しめがありがたいものだと痛感したこと、美味しいと思っていたものがある日全く美味しく感じなくなったこと、逆にそれまで何とも思わなかったものを久々に食べたらとても美味しかったと綴られていたことに大いに同感したこともある。

角田光代先生が「今日もごちそうさまでした」で食べることについての想い、食べ物革命について、「月夜の散歩」にて悶々とした時は献立を夢想すると仰っていたこと、記せぬほど共鳴することがたくさんあった。

小川糸さんが「卵を買いに」にてあるご飯会で普段がどれだけ食べ過ぎているか省みていたのを見て己の食べ過ぎを痛感した時「食堂かたつむり」を初めて読んだ時にご飯のかけがえのなさを思い返したこともあった。

向田邦子さんの「箸置き」は時間を慮り心にゆとりを持つ大切さ、「男殺油地獄」では快楽を求め自堕落な食生活食習慣ならびに暴飲暴食を「幸せ」「贅沢」と履き違えていること、油、脂、塩分は忘れた頃に摂るからこそ五臓六腑の健康が保たれ心にハリが出るものなのだというようなことを綴られたことに共鳴と感嘆の唸りをあげた。

食べること、旬のありがたみは母、祖父母、曾祖母が心に埋めてくれたもので、その延長で栄養学と健康科学に関心を示し見聞と知識を拡げたくなったのは伊達友美先生に出会ったことだったと振り返る日々だ。

食べることは生きること。人は食べたもので出来ている。

当たり前のことなのに感謝を忘れ、食べ物を良くするも悪くするも己次第だということを忘却していることをつくづく痛感するのである。

ここ数年は外食があまり美味しく感じなくなってしまい、「自分のために料理したい」「自分が食べたいと思ったものを作りたい」という欲がむくむく出てきている。自分が美味しく凝ったものが作られれば満足している。黙々と時間と味を噛み締める口福を味わっている日々である。

話が二転三転となるが学生時代から今日まで肥満、メタボ、痩せ、所謂不健康な人に通づる食べ方の自己研究をしている。

今日までに以下が見受けられるように考察する。

様々な文献でも見聞きすることは承知である。

・粉食

・ご飯とパンor菓子パン

・デザート

・麺ライス、麺丼

・カレー、パスタ、ドリア、グラタンいずれかとご飯、パン

・ちょこちょこお菓子(甘くても甘くなくてもは言わずもがな)

・ハンバーガーとポテト

・3食お菓子である

・肉、魚は揚げ物で食べることが主

・乳製品を1日2品以上

・アスリート、自衛隊、ボディビルダーでもないのに1食30g以上のたんぱく質

・夜食

・夕食どか食べ

・上記の頻度は週3〜7、毎回、常時

・控えている糖質はご飯、芋類

・お菓子買いだめ

・冷たい飲み物、身体を冷やす食べ物中心

・コーヒー、甘い飲み物が水分補給

・自分に合う合わないを知らない

・濃い味付け

・魚、海藻類、繊維野菜、蒟蒻類、きのこ類が少ない

・質の良くない油脂、糖質の過剰摂取

そしてさらにここに活動量について加えると

・歩かない

・階段使わない

・ゴロゴロすることが多い

・座りっぱなし

・猫背

・コアに力が入らない

上記の食べ方にアルコールが加わる、煙草がある、睡眠負債が加わるとより不健康は加速しやすい傾向がある。

食べちゃいけないものはない。食べたら太る、食べたら痩せるなんていうものも勿論ない。問題なのは食べる時間帯、頻度、もの、組み合わせである。要は食べ方を、選ぶものを注意しなさいよって話だ。

この他にも「こんな事項、事例がありました」「このように考えます」とあれば是非お知らせいただきたいほど、栄養学、健康科学は知れば知るほど知らぬを知り、見解や知見を深めていくことが楽しい学問であると感じる。万のことに言えるなかでも個人的に栄養学、健康科学は一等そうだなあと感心するのである。