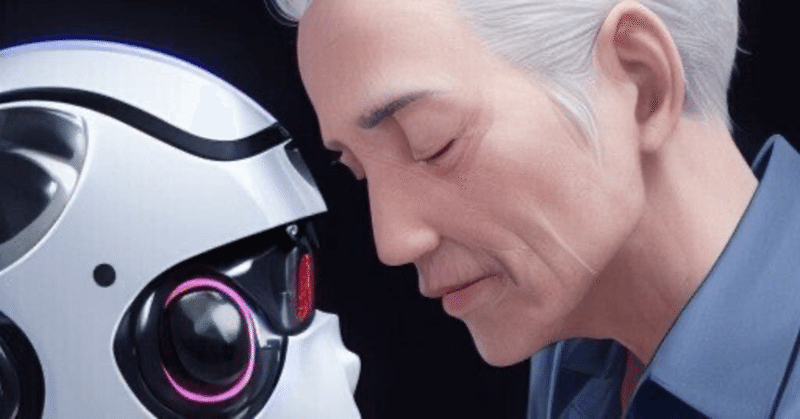

あなたといつものテーブルで(短編小説)

未来の日本、東京21××年

「あなた、朝ごはんですよ。」

70もすぎた老婆が、夫を朝ごはんのテーブルに呼ぶ。彼女の夫は有名な元物理学者の権威だ。5年前、脳出血で帰らぬ人となった。

「ああ、いまいく。」

しかしよばれた夫は機械の音をさせながら近づいてくる。

ほら、ここに座って。優しく妻が食卓の椅子をひくと、夫はぎこちない動きで腰をかける動作に入った。

座ると新聞を広げ、頭をかく。新聞を見たまま、頭をかいた手で湯呑み茶碗に手を持っていく。湯呑み茶碗を持って口に運ぶ。湯呑み茶碗の中は空だ。

「ああ、今日もお茶が美味しいね。」静かに湯呑み茶碗を置き、妻に微笑む。

妻に微笑んだはずの夫の顔はどう見ても30歳前くらいの青年だ。しかし妻も彼に微笑み返している。

そこでピーピーとアラームが鳴った。

「あら、いけない。充電しないと。ほら、ここに入ってちょうだい。お仕事間に合うかしら。」青年は老婆に言われたとおりに光のドームのある内側にはいった。眼球がひかり、青年の動きが止まった。

老婆は部屋をゆっくり出て、彼の荷物を玄関に運ぶ。

「ふふ、あなたが生きていた頃みたいね。またこうやって送り出すことができて幸せ。」ドームの中に入った青年に話かける。

まるで新婚の妻のように赤らめた頬をして。

☆

彼女は物理学者の妻、毎日この朝の行動を繰り返している。彼が出かけるまでがセットの約束だ。

物理学者は死に、権威だった彼の肉体はほろんだが、脳のデータだけはコピーすることができていた。彼の死後、ロボットに脳のデータをコピーした。コピーしたまではよいが、彼の物理学者だた頃の思考を使うことまではできなかった。しかし人体ロボットに再生医療で作った皮膚を張り、彼が30歳前後頃のように作った。

一日中動いていることはできないため、彼女の望む、生前、毎日彼らが送っていた生活の一部だけを繰り返すよう設定することにした。

老婆の彼女が望んだのは、生前の彼とふたりで毎日送っていた朝のひとときだ。

脳にコピーされた記憶の影響か、物理学者の脳のデータをつんだ彼は、新聞を読む動作をし、頭をかき、湯呑み茶碗を掴んで口に運ぶ動作を自然ととった。

その動作をみて、彼女は泣いて喜んだという。あの人だわ。これは正真正銘あの人よ。

ロボとの生活が始まり、彼が死んで悲しみのあまり認知症になって、じぶのことがろくにできなくなってみすぼらしい生活を送っていた彼女のものに、ロボが来た。

彼女はロボの取る仕草を見て、悲しみから立ち直り、認知症も治り、身なりを整えられるまでに回復した。

あなた、わたしと死ぬまで一緒にいてね。

老婆の彼女は彼を抱きしめてそう言った。

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?