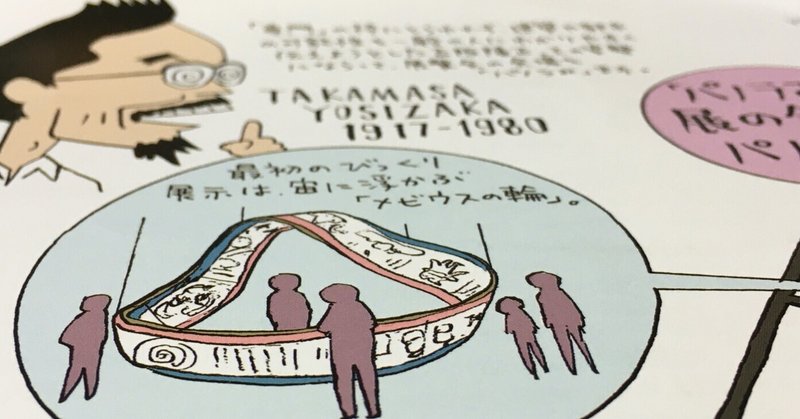

「吉阪隆正展:ひげから地球へ、パノラみる」@東京都現代美術館

6月なかばに訪れました。

吉阪隆正先生。早稲田建築を代表する建築家で、アルピニストでもあった吉阪先生の生涯と広範な活動を辿ります。

モダニズム建築の文脈ですと、フランス語圏の帰国子女で、パリのル・コルビュジエ事務所に勤務し、今もSD選書のル・コルビュジエの訳書がよみつがれています。

今回の展示は、吉阪建築の再現を試み、再現模型や実寸大の図面など、インスタレーションが大迫力で、凝りに凝った展示が印象でした。

めくるめく展示が圧倒的で、吉阪ワールドを多角的に堪能できました。

(そのわりに、当日はスマホもなく、展示写真はとれずじまいでしたが。。)

楽しく拝見しつつ、ならば、世の中一般の建築の展覧会にも類型があるとすればどんなだろうかと:

1.研究型:収集資料を公開型

1−1図面、デッサン、エスキス

1−2模型

1−3周辺資料(写真、卒業アルバム、手紙とか。ガラス乾板とか?)

2.実物展示型:

2−1家具とかディテールとか

2−2建築以外の作品。絵画、彫刻とか。プロダクトデザインとか?

3.複製展示型

3−1モックアップ型。再現/非再現インスタレーションとか。

3−2複製資料など

3−3映像(NHKとかのインタビューとか。)

4.その他

建築以外の創作:

「建築家とつくるケーキ」

「建築家の読書術」

「モテモテ建築術」とか

・・まだ抜けがありそうですが。。

実際の展示空間は、展示のストーリーにそって、こうした要素をいろいろと組み合わせて構成しているのでしょうか。

とかなんとか。

つまり、それもこれも、「建築」そのものを美術館で展示することの不可能性を、建築の展覧会はいかに対峙するのか、ということへの、昔から漠とした疑問があるからかもしれません。展示でしかできないことをする、ということになるのかもですが。

先日の朝倉摂展について、水沢勉先生(神奈川県立近代美術館館長)による論考の冒頭で:

「演劇の世界を最終的な表現の場に選んだ芸術家の全体像を、展覧会という形式で美術館という空間で把握し展示することはきわめて困難である。」

『朝倉摂の見つめた世界 絵画と舞台と絵本と』2022, 青幻社、p. 12

とあることにも思いはせたからでした。

もしも冒頭の“演劇”を”建築”に置き換えうるならば、舞台芸術と空間芸術の間で、通底する要素も見出せるのではないか。

「演劇というものの本質は総合芸術的なものであり、美術の参加を不可欠とするけれども、舞台の空間そのものは上演の終了とともに雲散霧消してしまうものであり、それは劇場ではない美術館という、前者に比すと静的な空間で十全に再現することが基本的に困難なのである。」

たとえば、美術館で建築そのものを十全に再現することは基本的に困難、なのだとすれば、建築展が向かう先には何があるのか。建築の再現か、それとも別のマニフェステーションなのか。とかなんとか、かってに思いを巡らせてみたくなります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?