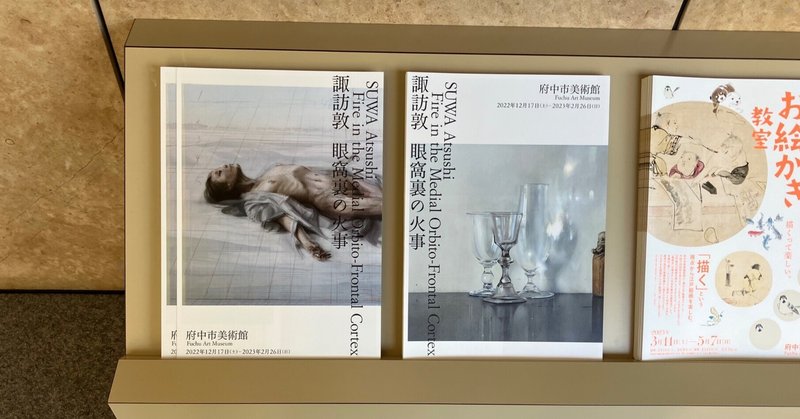

諏訪敦「眼窩裏の火事」展@府中市美術館

2月に行きました。

現代写実画の大家である諏訪敦先生の展覧会。

興味深かったのは、「1章・棄民」で、完成作とエスキスを並べることにより、諏訪先生の製作過程に迫るところだった。

たぶん、ハルピンで亡くなった祖母を追慕する大作『HARBIN 1945 WINTER』だったと思うけれど(まちがっていたらすみません)、完成作であるキャンバスのとなりに方眼紙にえかがれたエスキスが並べられていた。

このエスキスは、おそらく、現実のモデルさんを写真にとるかスケッチするかして、リアルな姿形を描いたのかなあ、と思うのだけど(まちがっていたらすみません)、いっぽう、キャンバスの方は、たぶん、エスキスをもとに描かれたために全体の構成はほぼ同一であるけれど、身体のパーツなどの要素が少しずつ改変されている。

たとえば、雪原に放り出されて仰向けになった女性の、手前に投げ出された手の、その大きさ。

完成版であるキャンバスのほうは、女性の手がエスキスに比べて大きい、というか、微妙に上下に引き伸ばされている。現実の女性の手としては、ちょっと甲が長いかなあ、という感じ。

現実のモデルさんに即したであろう(たぶん)エスキス版では、女性の手はもう少し小さいので、これは画面を完成させる上での判断でデフォルメが行われたのだろうな、と勝手に予測する。

こうした、デフォルメの手法が、絶妙であったりする。

女性の控えめな手として、異様には見えない程度に手の甲の長さを伸ばしつつ、けれど、包み込むように丸まった手のひらを、ひっそりと引き伸ばし、手の存在感をほんの少し強調することで、画面に一気に緊張感が生まれる。この手が、鑑賞者の視線をわしづかみにし、女性の肢体にぐっと惹きつける、こうして、鑑賞者は、描かれた肢体がまさに死体であり、その体が発する生臭い死の匂いを、否応なく鼻先につきつけられるのだ。

こうして、身体は、身体以上のものにみえてくる。諏訪先生の描く身体が、写真的な意味で現実の人間に「そっくり」でありながら、どこか、非人間的に見えてくるのは、たぶん、デフォルメを通じて絵画内で目指されている世界が、私たちが見ている世界とはことなる「現実」であるからだろう。

女性の手のひらを起点として、完成版の後にエスキスをみかえすと、エスキスの手の方が、むしろ小さすぎるように見えてしまう。それがより「現実」的であったとしても。

現実とはなにか、という問いかけは、絵画にまつわる陳腐なまでの命題だ。

絵画技術としてのミメーシス、その結果としてのコピーは、当然のように習得されて洗練化されなければならない。

問題は、そこから達しうるもうひとつの現実であって、もしかしたら、それはunreal であったりunrationalなのかもしれないけれど、実際には、そういうところにリアリズムの本質が存する気がする、なあ。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?