<九段下から東京駅までまちあるき>①九段下駅周辺と九段会館

最近東京の都心部を歩く機会が色々あり、今回はその中でも九段下付近から東京駅に向かって歩いた記録です。

■まずは、九段下駅付近の地図から。

九段下駅付近の昭和30年代と現代の地図を今昔マップで比較します。九段下は、皇居の内堀の一番北に出っ張った場所にあります。一番出っ張ったところにあるのが、北の丸公園で、日本武道館などがあります。首都高速5号線は日本橋川の上に作られたことが良くわかります。

■九段下駅からスタート

少し先に見える高架橋が、首都高とその下にある日本橋川です。

「大きな玉ねぎの下で」の歌に出てくる、

九段下の駅をおりて坂道を・・の坂。

正面に見えるのが、九段会館。後ほど訪れます。

1986年のハレー彗星接近を記念して作られたアートだとか。

日本橋川に架かる橋、その名前は・・・俎橋。

舟運を考慮した標示です。

昭和3年に完成した、震災復興橋梁のひとつです。

なかなかゆっくり眺められない橋です。

■九段会館へ

九段会館。元々は、二・二六事件の戒厳司令部となるなどの舞台となった場所で、「軍人会館」と呼ばれた建物。戦後は米軍に接収されたのち、九段会館として結婚式場等に使われていました。

その後、東日本大震災で天井の装飾が崩れ、中にいた人が亡くなるなどの大きな被害があり、しばらく閉鎖されていましたが、高層ビルを含む建替え計画が進み、最近リニューアルオープンしました。建築の世界では、吊り天井などの非構造部材の安全性向上などを教訓として残した事故でした。

【日本建築学会の事故報告】

https://www.jstage.jst.go.jp/article/aijt/24/56/24_461/_pdf

最近建替え工事が進み、昔ながらの建物を残しながら免震化した部分と、高層ビルに建て替わった部分がある複合施設「九段会館テラス」として生まれ変わりました。

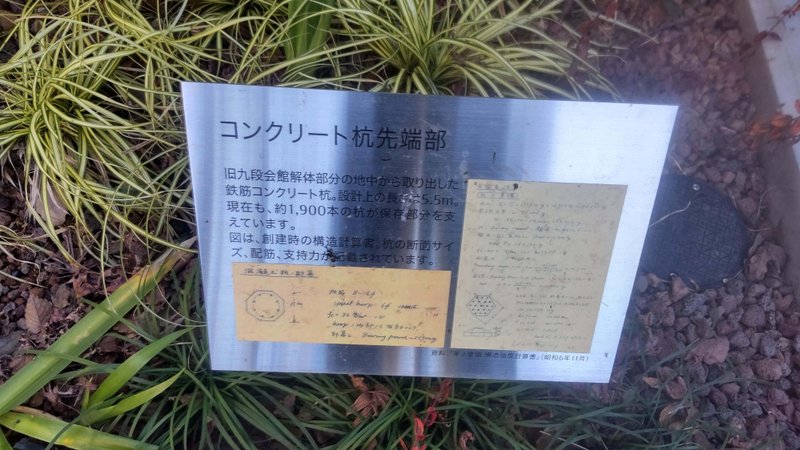

建物も良いのですが、その庭に展示されている展示物がとても興味深いのでご紹介したいと思います。

【軍人會館建設工事ノ際 地下約八尺ノ處ヨリ掘出シタルモノナリ】

やはり歴史的な記念碑が多い場所です。

■終わりに

九段下から東京駅を目指す街歩き。色々と寄り道をしながら楽しみました。今回はここまで。九段下駅近くの日本橋川は、難読な俎橋や、関東大震災の復興橋梁という、まもなく完成後100周年を迎える古い橋があり、実は見どころ満載の場所でした。九段会館も、痛ましい震災の時の被災から建替え工事を経て、新しい建物に生まれ変わりました。庭にある古い鉄骨や杭、石碑などが歴史あり、とても興味深い場所でした。

次回は少し北の丸公園の中に入り、国立公文書館などに立ち寄りましたのでそちらをご紹介しますのでお楽しみに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?