マイナンバーカード取得の「事実上の強制」「gemini1.5pro」と「Gpt4o」に聞いてみました。

マイナンバーカード取得の「事実上の強制」「gemini1.5pro」と「Gpt4o」に聞いてみました。

https://3yokohama.hatenablog.jp/entry/2024/05/18/220429

マイナンバーカード取得の「事実上の強制」について「gemini1.5pro」と「Gpt4o」に聞いてみました。

少なくとも政府よりはまともな答えを返しています。また、「では具体的にどんな運動をしてこの流れを止めるにはどうすればいいでしょうか?」一市民がやることはありますか?の質問をしてみました。具体的な提案をくれました。少なくとも国会議員より考えていますね。

「gemini1.5pro」では

マイナンバーカードは、本来任意で取得できるものとされています。しかし、様々な政策と結びつけられることで、事実上、取得せざるを得ない状況になりつつある、という指摘があります。

具体的には、以下の様な点が問題視されています。

各種サービスとの紐づけ

健康保険証との一体化:2024年度末で廃止予定の健康保険証に代わり、マイナンバーカードを健康保険証として利用することが推進されています。

運転免許証との一体化: 2024年度末までに、マイナンバーカードに運転免許証機能を搭載する計画が進められています。

銀行口座との紐づけ:税金や給付金の受け取りなどで、マイナンバーカードと銀行口座の紐づけが求められる場面が増えています。

これらのサービスを利用するためには、事実上、マイナンバーカードを取得することが必須となりつつあります。行政手続きのオンライン化

行政手続きのオンライン化が進み、マイナンバーカードを利用した手続きが増えています。マイナンバーカードがない場合、オンラインでの手続きができない、あるいは窓口での手続きが煩雑になるといったケースが増えています。ポイント付与などのインセンティブ

マイナンバーカードの普及促進策として、マイナポイントなどのポイント付与が行われました。こうしたインセンティブは、カード取得を事実上強制する圧力となる可能性があります。社会的な圧力

周囲の人がマイナンバーカードを取得している場合、自分も取得しなければ取り残されるような感覚を持つ人がいるかもしれません。こうした社会的な圧力も、カード取得をためらう人にとっては、大きな負担となる可能性があります。

これらの要因により、マイナンバーカード取得は「任意」と言いながらも、実際には「事実上の強制」となっている、という指摘があります。問題点

このような「事実上の強制」は、以下のような問題点を孕んでいます。

個人情報保護の観点: マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日などの重要な個人情報が記録されています。カードの普及に伴い、個人情報の漏洩や不正利用のリスクが高まる可能性があります。

選択の自由の侵害: マイナンバーカードの取得は本来任意であるべきです。しかし、事実上の強制によって、個人の選択の自由が奪われているという指摘があります。

情報弱者への配慮不足:デジタル化に対応できない高齢者や障害者など、情報弱者にとって、マイナンバーカードの取得や利用は大きな負担となる可能性があります。まとめ

マイナンバーカード取得の「事実上の強制」は、個人の自由や権利を侵害する可能性があり、慎重な議論が必要です。政府は、個人情報保護対策を徹底するとともに、情報弱者への配慮を強化する必要があります。また、国民一人ひとりが、マイナンバーカードのメリットとデメリットを理解した上で、自主的に取得するか否かを選択できるように、情報公開を進める必要があります。

「Gpt4o」では

マイナンバーカード(マイナカード)の取得が事実上強制となっている問題について説明します。

背景

日本では、マイナンバーカードは元々、個人番号を証明するための任意のカードとして導入されました。しかし、政府はこれを様々な行政サービスと連携させることで、利便性を高めようとしています。

「一本化」の意味

「一本化」とは、異なるサービスやシステムを一つにまとめることを指します。今回の文脈では、マイナンバーカードを他の重要な証明書やサービスと連携させ、一つのカードで複数のサービスを利用できるようにすることを意味しています。

事実上の強制

「任意」とされているマイナンバーカードの取得が、次のような状況により実質的に強制されるようになっています。

健康保険証の一本化:

健康保険証としてマイナンバーカードを使用することが推奨され、将来的には従来の健康保険証が廃止される予定です。このため、健康保険を利用するためにマイナンバーカードが必要となる可能性があります。各種証明書のデジタル化:

住民票や印鑑証明などの各種証明書がマイナンバーカードを通じてオンラインで取得できるようになっています。これにより、従来の方法よりも簡便に証明書を取得するためには、マイナンバーカードが必要になります。給付金や行政サービスの利用:

各種給付金の申請や行政サービスの利用において、マイナンバーカードが必要な場面が増えています。特にデジタル化が進む中で、オンライン手続きにおいてマイナンバーカードの利用が求められることが多くなっています。

問題点と懸念プライバシーとセキュリティ:

マイナンバーカードに多くの個人情報が集約されるため、情報漏洩や不正利用のリスクが懸念されています。強制感:

表向きは「任意」とされているものの、実質的にカードを持たないと不便を強いられる状況が増え、事実上の強制と感じる人が多いです。行政の準備不足:

急速なデジタル化やシステム統合に対して、行政の準備が十分ではない場合、トラブルや混乱が生じる可能性があります。

このように、マイナンバーカードの「任意取得」が形だけのものであり、実際には取得を避けることが難しい状況が生まれています。

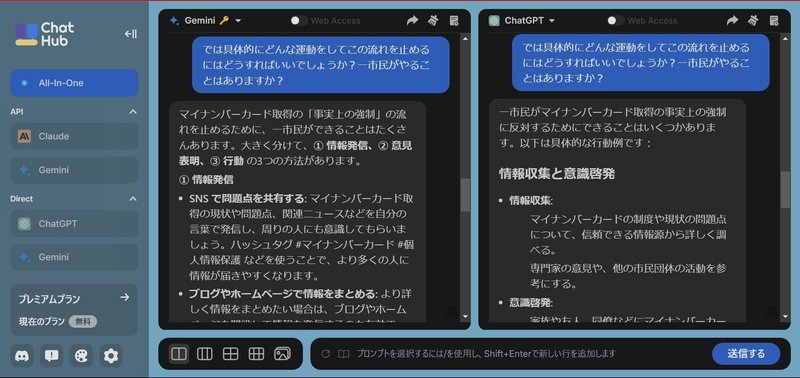

では具体的にどんな運動をしてこの流れを止めるにはどうすればいいでしょうか?一市民がやることはありますか?

「gemini1.5pro」では

マイナンバーカード取得の「事実上の強制」の流れを止めるために、一市民ができることはたくさんあります。大きく分けて、① 情報発信、② 意見表明、③ 行動 の3つの方法があります。

① 情報発信

SNS で問題点を共有する: マイナンバーカード取得の現状や問題点、関連ニュースなどを自分の言葉で発信し、周りの人にも意識してもらいましょう。ハッシュタグ マイナンバーカード 個人情報保護 などを使うことで、より多くの人に情報が届きやすくなります。

ブログやホームページで情報をまとめる: より詳しく情報をまとめたい場合は、ブログやホームページを開設して情報を発信するのも有効です。

地域のコミュニティで話題にする: 地域の集まりやサークル活動などで、マイナンバーカードに関する話題を取り上げ、意見交換や情報共有をすることで、問題意識を広げることができます。

② 意見表明

政府や自治体に意見を送る: 内閣府やデジタル庁、自分の住んでいる自治体などに、マイナンバーカードに関する意見や要望をメールや手紙で送りましょう。具体的な問題点や改善策を提示することで、政策に反映される可能性があります。

パブリックコメントに参加する: 政府や自治体が政策を決定する際に、国民から意見を募集するパブリックコメント制度があります。積極的に参加して、自分の意見を表明しましょう。

署名活動に参加する: マイナンバーカードに関する問題点に賛同する人たちが、署名活動を行っていることがあります。賛同できる活動があれば、積極的に参加しましょう。

政治家に意見を伝える: 地域選出の国会議員や地方議員に、マイナンバーカードに関する問題点を伝え、政策に反映してもらうよう働きかけましょう。

③ 行動

関連イベントに参加する: マイナンバーカードに関する講演会やシンポジウム、市民団体が主催する勉強会などに参加して、理解を深めましょう。

市民団体に加入する: マイナンバーカードの問題に取り組んでいる市民団体に加入し、活動を共に進めていくことで、より大きな力になります。

選挙で意思を示す: 選挙では、マイナンバーカードに関する政策を掲げている候補者を選ぶことで、自分の意思を示すことができます。

これらの行動は、一人の力では小さくても、多くの人が声を上げることで大きな力となり、社会を変える力となります。諦めずに、声を上げ続けることが大切です。

また、以下の点にも注意が必要です。

正確な情報に基づいた発信を心がける: デマや不確かな情報は拡散せず、信頼できる情報源に基づいた発信を心がけましょう。

誹謗中傷やプライバシーの侵害はしない: 相手の立場を尊重し、節度ある行動を心がけましょう。

周りの人の意見も尊重する: 異なる意見を持つ人がいても、頭ごなしに否定せず、意見交換を通じて理解を深めるようにしましょう。

問題意識を持ち、行動を起こすことで、より良い社会を築いていくことができます。

「Gpt4o」では

一市民がマイナンバーカード取得の事実上の強制に反対するためにできることはいくつかあります。以下は具体的な行動例です:

情報収集と意識啓発

情報収集:

マイナンバーカードの制度や現状の問題点について、信頼できる情報源から詳しく調べる。

専門家の意見や、他の市民団体の活動を参考にする。

意識啓発:

家族や友人、同僚などにマイナンバーカードの問題点を説明し、意識を高める。

SNSやブログで自分の意見や問題点を発信し、多くの人に広める。

市民運動への参加

市民団体への参加:

マイナンバーカードに反対する市民団体やグループに参加し、活動をサポートする。

市民団体が行うデモや集会に参加する。

署名運動:

オンラインやオフラインでの署名運動に参加し、反対の意思を示す。

自ら署名運動を企画し、他の市民の賛同を得る。

政治的活動

政治家や行政への働きかけ:

地元の議員や行政機関に対して、手紙やメールで意見を伝える。

公開質問状を送ることで、具体的な対応を求める。

議員との面会を設定し、直接意見を述べる。

選挙での投票行動:

マイナンバーカードに対して慎重な姿勢を示す候補者や政党を支持する。

選挙において、自分の意見を反映させるために投票する。

メディアとの連携

メディアへのアプローチ:

新聞社やテレビ局、ラジオ局に対して、問題点を取り上げてもらうように働きかける。

自分の体験や意見を寄稿する。

SNSの活用:

Twitter、Facebook、InstagramなどのSNSを利用して、ハッシュタグを付けて情報を拡散する。

キャンペーンを立ち上げ、広く賛同者を募る。

これらの行動は一市民としてできる範囲のものであり、個人の力を結集することで大きな動きを作り出すことができます。まずはできるところから始め、小さなステップを積み重ねていくことが重要です。

いまだに相次ぐ「マイナカード」トラブル 保険証としての利用率も低迷 被災地では役に立たず 「マイナ保険証への一本化、本当に大丈夫?」 専門家解説【前編】

https://news.yahoo.co.jp/articles/c0d0f64115c3ca65252ac115429eb3a7931dc726

任意のはずのマイナカード取得 「一本化」で事実上の強制に 高齢者施設は「利用者のマイナ保険証は預かれない」 医療アクセスの妨げとなる恐れも 専門家解説【後編】

https://news.yahoo.co.jp/articles/b685c7c392efc3b8789d5ab4232cb78e8c8ddb1f

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?