【読書】オタクのなり方 ドラゴンボール的世界観は捨てろ!【読んでいない本について堂々と語る方法】

(所要時間5分 約4000字の記事です)

往年の名作ライトノベルの一つである『灼眼のシャナ』は、次のようなストーリーだ。

平凡な高校生・坂井悠二はある日、怪物と謎の少女の戦いに巻き込まれ、死ぬ。少女の力で復活した坂井悠二であったが、諸般の事情で怪物に狙われるようになってしまい、少女に護られながら非日常に巻き込まれていく…。

私は小学2年生の時にこの作品に出合い、夢中になった。なぜだか考えてみると恐らく、”あるイベントをきっかけに一瞬で日常が非日常に変わる”という雰囲気にワクワクしたのだと思う。

早めの中二病を拗らせた小学二年生の私は、周囲とうまく関係を築けずにいたので、「平凡な主人公がいきなり特別な存在になり、女の子にモテまくる」という『灼眼のシャナ』のような、所謂”オタク系作品”に惹かれたのだろう。

※

私が小2だった2007年頃、この時代はまだオタクへの風当たりが強かったように記憶している。しかし、それから十数年の年月が経ち、時代は変わった。

話題を呼んだ書籍『映画を早送りで観る人たち』によれば、現代の若者はむしろ”オタク”に憧れているという。

属するだけで安心できていたメジャーが消えた状況下、彼らが探しているのは拠りどころだ。自分が属しているだけで楽しいと思える場所。「それがオタクという属性です。

何者でもない私の逃避先だったオタクという存在が、今では何者かであることの証明であるというのは何とも皮肉である。しかし、『灼眼のシャナ』に惹かれた私や、昨今の異世界転生ものブームを見るに、「何者かになりたい」という欲求は普遍的なものであるように思える。

※

「オタク特有の早口」というネットミームがあるくらい、オタクは”語る”ものだ。若者がオタクになりたいと考える理由の一つは、この”語る”というオタクの特性にあるだろう。

”語り”とはある種の表現の一つだ。何者かになりたい我々にとって、文章でも会話でも絵でも音楽でもなんでもいいが、表現によって自分という存在を示すことで何者かになれたという実感が欲しいのだろう。

勿論、他者の存在を必要としない、『バキ』に出てくるドイルのような人もいるだろうし、私自身もこの考え方が大好きなのだが、この場合も自分自身に自分自身の存在を(闘いを通じて)示しているという点で同じである。

あんまり悩みなさそう

しかし現代の若者は、「オタクになる」ということにすら高いハードルを感じているという。SNSの発達によって、すぐに自分より詳しい人たちが見つかってしまうからだ。これを『映画を早送りで観る人たち』では”自分の上位互換がすぐに見つかってしまう地獄”と形容している。

これは強敵を倒しても、もっと強い敵が出てくるという”ドラゴンボール的な価値観”だ。

作中の悟空はサイヤ人なので「ワクワクすっぞ」と言いながら強敵との闘いに向けて修行して挑めるのだが、現代の若者はそうではない。むしろ「餃子(チャオズ)は置いてきた この戦いについていけない」と言われてしまった餃子のように、むしろ置いて行ってくれと願っている。ちなみに、作中で悟空と餃子が会話したことがないのは有名な話だが、これも何か因縁めいたものを感じる。

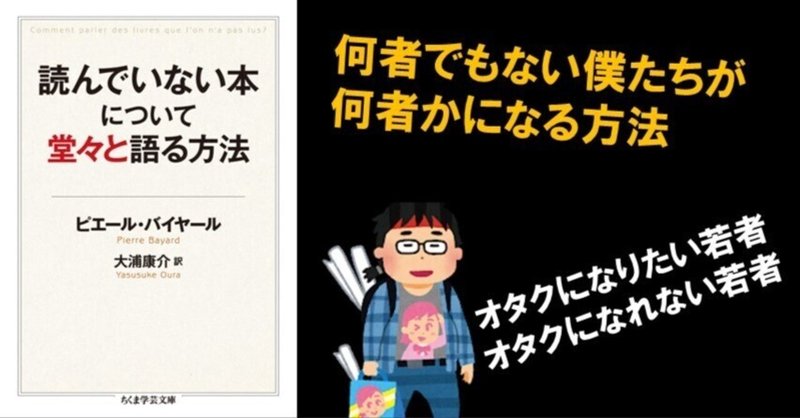

『読んでいない本について堂々と語る方法』

前置きが長くなったが、今回は『読んでいない本について堂々と語る方法』という本を読んだので、堂々と語ってみたい。

なぜこんなに前置きをしたのかというと、この本は、単にキワモノ読書(?)術なわけではなく、読書以外のいろんな活動についても新しい視点と勇気を与えてくれると感じたからである。それは”語る”という行為についてもいえることだ。この本(と本記事)を通じて、勇気をもって何者かになれる人が出てくれればうれしい。

さて、なかなか衝撃的なタイトルの本である。読んでいない本について語るなど不誠実ではないか、という声が聞こえてきそうだが、著者であるピエール=バイヤールはむしろ

ある本について語るのに、その本を読んでいる必要は全くない。

それどころか、有害でさえある。

と主張するのである。

※

そもそもある本を”読んだ”とはどういう状態のコトであろうか。内容を知っている事なのか、最後までページをめくったことなのか…。

内容を知っているだけでいいなら、別にその本に目を通す必要はない。人から聞いたりすれば十分である。最後までページをめくったということなら、中身について何も覚えていなくても構わない。だが直感的にはこうした状態を”読んだ”とは言わないだろう。

こういう風に考えてみると我々が”読んだ”と思っている状態というのはとても曖昧で、真に”本を読んだ”と言える人などいないのではないかと思えてくる。

※

それに、どんなに熟読したとしても、我々は本そのものを理解するのではない。我々が熟読し理解したと思っている書物は、読んでいる人の興味や状況や価値観によって再編成された書物であって、真の意味での単一の内容そのものを読んでいるわけではないのである。

極端な話、『桃太郎』という誰でも知っているお話を読むにしても、「仲間との協力が大切」「悪事を働いていた鬼は成敗するべき」という読み手の価値観とのマッチングによって、その本質(と読者が思っていること)というのは大きく変わるのである。

博報堂の有名な広告で、「ボクのおとうさんは、桃太郎というやつに殺されました。」というのがあるが、このように読者の価値観によって物語の印象は大きく変わる。

我々が勝手に作り出す内面的な書物は、我々の価値観や世界観によって大きく影響を受ける。我々が語る本が、それぞれが内面で構成した本である以上、物質的な単一の本について語りあっているように見えても、実は異なる価値観同士を衝突させているに過ぎない。

我々の価値観は、大方その本を読む前に出来上がっていたモノであろうから、結局のところ我々は本を読まずとも語り合うことが出来てしまうのだ。むしろ本を読んだことによって、その人自身の独創性が失われる可能性があることを考えれば、本を読んで語ることは有害とさえいえる。

勿論これは極端な話で、我々が実際にある本について語るとき、その本のタイトルや、流れや、語っている人の人となりなどいろんな情報があるから、それ以上に十分に語れる。なんの情報もなく、認識にも登らない本について語る、というのは原理的にあり得ない。

このように、我々が本について語るというのは、自分自身を語ることだ。これは本以外のもの(アニメ、漫画、映画…)についても言えることで、我々がのあらゆる活動は、その内面性を表現しているに過ぎないということになる。

つまりオタクになるのに、というより好きなものについて”語る”のに、特別な知識や素質は必要ない。ましてや何者かになるためのステータスとしてのオタクなら、そこまで潔癖にストイックにならずとも名乗ることができる。必要なのは、ただ好きなものについて自分なりに語ることだけだ。

好きなものについて語ることは、それだけで自分自身の”表現”であるので、語るだけで世界の中で固有の位置を占めることができる。いや、本来我々は生きているだけで世界に固有の”表現”を示しているのだ。

心臓が始まった時 嫌でも人は場所をとる

そう考えると、何だか「オタクになる」のも「何者かになる」のも気楽に思えないだろうか。我々は『灼眼のシャナ』みたいに偶然のイベントを待つことも、ドラゴンボール的世界観に絶望することもなく生きていいのだ。

まとめ

結局のところ、「オタクになりたい」「何者かになりたい」と願う人は、何かについて語ることに躊躇する必要はないということだ。人は生きているだけで、その内面性を表現しているのであり、それは常に世界における「何者か」の位置を占めていることになる。

実際私は、noteにおいていろんな書籍や作品を引用するが、ぶっちゃけてしまえばそれは権威付けや説得力を出すためという側面が強いように感じる。大事なのは、私という人間がその個性においてどう考えたかであって、別に人の考え方(=本、作品)は参考に過ぎないのだ。

この記事を読んでくれた皆さんは、少なからず文章コンテンツや活字文化に関心のある方々だと思う。だから、ぜひとも存分に語ってほしい。まあnoteでなくても、飲み会でもYouTubeでもなんでもいい。あなたの存在を表現することが、世界とあなた自身を彩ることになると思う。

参考文献

『灼眼のシャナ』 著:高橋弥七郎

僕をオタクの沼に引きずり込んだ本。日常がいきなり非日常に変わる、というのは小学生ながらに新鮮でワクワクした。シャナはツンデレの元祖らしい。だが私の一押しはヴィルヘルミナというクールお姉さんメイドキャラで、小2にして性癖が完成していた。一体性癖とはどうやって形成されるのだろうか。

あと今見ると絵が結構古い。イラストのいとうのいぢは、『涼宮ハルヒの憂鬱』とかも手掛けているのだが…。時代を感じる。

『読んでいない本について堂々と語る方法』 著:ピエール=バイヤール

今回の主題。記事の中ではかなり大雑把に抜粋しているので、興味がわいたら是非とも手に取ってほしい。ただ、「読め」とも言いづらい。タイトルがタイトルなだけにね。

『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』 著:稲田 豊史

一時期滅茶苦茶話題になった本。なぜか就活の面接でも聞かれたことがある。タイトルの通り、作者は倍速視聴に否定的なのだが、何とか中立的に書こうという姿勢が好感度高め。個人的に納得したのは、『鬼滅の刃』が心情を全部言葉で説明しているというところ。これで鬼滅を読んだ時の違和感がハッキリとした。おもろい。光文社新書は読みやすくて分かりやすい本を出してくる。あとタイトルにセンスを感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?