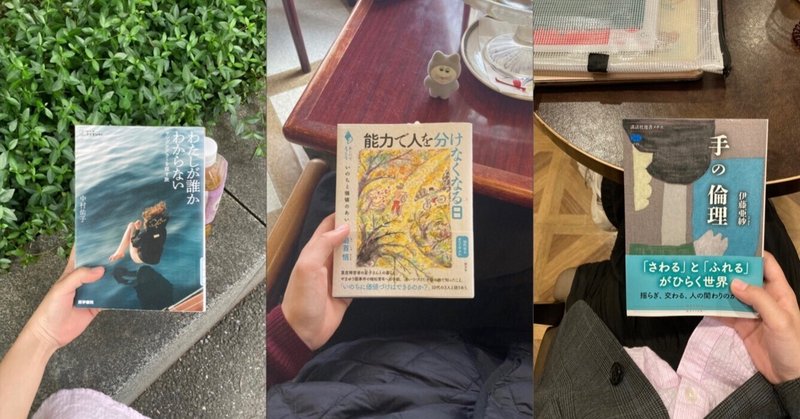

4月に読んだ本たち

アイス珈琲のおいしい季節ですね。わたしはカフェインが身体に合わないのでたくさんは飲めないんですが、お散歩や読書のお供に飲む珈琲が大好きです。

カレーは甘口派、珈琲はブラック派☕️(ただしモーニングはウインナー珈琲)

はじめに

今回は4月に読んだ本の記録と、いま読みかけの本たちについて書きます。4月は春休みもあったし、バイトで遠くまで行く予定も多かったので、いろんなところで本を読みました。いままでの自分なら選ばなかったような本もあって、振り返ってみても新鮮な気持ちがします。

感想を言葉にするのはむずかしくて、しかも読んだことのない人にネタバレせずにでも面白さをわかってもらえるように書くというのはすごく技術のいることなので、今回はもう少しライトに肩の力を抜いて、本を紹介しつつわたしの気持ちを書き留めてみる感じになっています。

ゴールデンウィークももうすぐ終わっちゃいますが、お休みのお供に是非ゆるっと読んでください(ちなみにわたしは休みではない)。読んだことある方/読んでくれた方とお話しするのもたのしみです。

①『能力で人を分けなくなる日』 最首悟

著者の最首さんが、重度の知的障害者である娘との暮らしや、津久井やまゆり園事件の犯人との手紙のやりとり、水俣病との関わりなどについて、10代の若者に語りともに考えていく記録です。

最首さんのお話はもちろんですが、わたしは子どもたちから出てくる言葉がいつもとても大切で、こんなふうに言葉にするんだなあとかそんな気持ちがあるんだなあと、新しい風を感じることのできる一冊です。

わたしはこの創元社の「あいだで考える」シリーズがとても好きで、わたしの読んだ本のなかでは『SNSの哲学』『根っからの悪人っているの?』に続く3冊目になりました。

わたしは、社会の問題や誰かの問いを、どこか遠く離れたところで話したり議論したりするのではなく、自分の目の前で切実さを持って考えることが大切だと最近強く思います。離れていると、気づかぬうちに他人事になったり正論をぶつけたりしてしまうけれど、でもともに生きていくということは、そういう人が自分と同じ空間に生きているということであって、だからこそ自分とその人の「あいだで考える」ということが、どちら側の人にとっても大切なんじゃないかなあ。いろんな気持ちや事情から目を背けずに、ゆらゆらしながら考えていくことのできるシリーズで、とっても大好きです。

ちなみに、『美しさってなんだろう』という、一年前の春に読んだわたしのとびきりお気に入りの本を書かれた矢萩多聞さんが装丁を担当しているのも好きポイント。どの本にも作品案内が最後についているので、もっと知りたい・学びたいと思ったときに次に繋がりやすいのもポイントです。

ひとりで考えるのがこわいと感じているひとにおすすめ。

②『家族の変容と法制度の再構築』 二宮周平

在宅介護の限界や同性婚の問題など「家族」神話に歪みが生じつつある現代の日本において、ジェンダー・セクシュアリティ・子どもといったさまざまな視点から現行法制度の課題と再構築が論じられた論文集。

ジェンダーやセクシュアリティの授業を受けている学生は自分のまわりにも少なくないのですが、「家族」という形に関心や問題の目を向けられている人はあんまりいないなあと思います。

わたし自身、同性婚の問題や結婚制度における女性の立ち位置についてもうちょっと勉強したいと思って読み始めたのですが、「家族」という言葉で括られたなかにいろんな問題の皺寄せがきていることに気づかされ、新しい自分の関心の出発点にもなりました。

社会問題に向き合うときに、漠然とおかしさを感じながらどこから手をつけていいかわからないという人も多いと思うのですが、こういう本を読むと、こういうふうに問題を掘り下げることもできるのだなあと知ることができるのでおすすめです。この本では、法への批判的な見方とか、生活と法制度のつながりとか、そういう目線を持てるようになると思います。わたしもまだまだむずかしくて、憲法とか判例とか読むのはもっと勉強しなきゃだなあと思いつつ。

③『手の倫理』 伊藤亜紗

さわることと、ふれることはどのようにちがうのだろう。コミュニケーションとして人が人にさわる/ふれることについて考え、その担い手としての手の倫理について考えていく本です。

正直わたしのタイプど真ん中!という本ではなく、恋人が持っていたのがちょっとだけ気になって借りて読みました。不思議な読後感。

伊藤亜紗さん自体は何冊かこれまでにも読んだことがあったのですが、毎回、知らない世界に気づいたら巻き込まれていて、読み終わった後はふわふわと不思議な感覚になります。伊藤さんは哲学者でも倫理学者でもなく美学者なので、わたしの馴染んだ思考経路とか論理の組み立てとか言葉の感覚とかとは全然ちがう世界が広がっている感じがするのかなあ。

自分とは異なる身体(もちろん自分以外すべて自分とは異なるのだけども)とつながることができるというか、身体一般みたいなものについて考えることができるところが面白いです。

自分の興味関心から少し外れた分野の本を読むと、いままで自分にはなかった新しい問いの立て方ができるようになったり、問いの幅が広がったりするのが楽しくて、たまにこうやって人から本を借りるようにしています。人からおすすめされた本は積読しちゃい派ですが、借りると強引にでも優先順位あげて読めるので有り難いです。

④『白い人・黄色い人』 遠藤周作

ゼミで話題にあがっていて、わたしはまだ読んだことがなかったのでその日中に買ってきて読みました。

遠藤周作の代表作『海と毒薬』『沈黙』につながる、人間の悪魔性という主題を扱った作品です。白い人、黄色い人という2つの短編が収録されていて、そんなに長くはないですがメンタルにずっしりくる、重めの一冊でした。

わたしは遠藤周作を読むのは3作品目で、まさに『沈黙』『海と毒薬』『白い人・黄色い人』の順番に遡って読んだことになります。好きだからというより、大学で勉強していると節目節目でなぜか遠藤周作が登場して、日本人として読まざるを得ないと感じて読んできました。

黄色い人の冒頭をAmazonで読んであまりに衝撃的だったので引用しておきます。あまり言葉が出てこない。

神さまは宇宙にひとりでいられるのがとても淋しくなられたので人間を創ろうとお考えになりました。そこでパン粉を自分のお姿にかたどってこねられ竈(かまど)でやかれました。

あまり待ちどおしいので、五分もたたぬうちに竈をおあけになりました。もちろんできあがったのは、まだ生やけの真白な人間です。「仕方がない。わしはこれを白人とよぶことにしよう」と神さまはつぶやかれました。

⑤『〈弱いロボット〉の思考』 岡田美智男

ひとりでは何もできない弱いロボットとともに、コミュニケーションについて考えてみる。弱いロボットが生まれた背景やその過程で考えたことがたくさん書かれている一冊です。

自分ではゴミを拾えない「ゴミ箱ロボット」、ひとの目を気にしてたどたどしく話す「トーキング・アリー」など、弱くてかわいいロボットがたくさん出てきて癒されます。

こういうロボットがいるということや、弱さへのこういう見方があること、コミュニケーションへのまなざしなど、知っているときの自分と知らなかった自分では大きく違っていると思う。スピードとか生産性とか効率が重視される今の世の中で、自分が生きているとはどういうことかとか、役に立つ/立たないという評価はなんなのかとか、そういうことを改めて考えてみたいと思いました。

また、最近は哲学対話におけるロボットとかバーチャル世界の作用についてちょっと関心があるのですが、それについてはこっちに書いたので貼っておきます。かなり最後のほうにあるので目次から飛んでください。三つ目の問いです。

⑥『「ヤングケアラー」とはだれか』 村上靖彦/⑦『ヤングケアラーってなんだろう』 澁谷智子

ヤングケアラーに関する本を4月の終わりからたくさん読んでいます。これは初めに読んだ2冊です。

ヤングケアラーに関することを卒論のテーマにしようかなあと思っているのですが、それについては前にも書いたので割愛。さっきとおんなじ記事の、2つ目の問いで書いています。

こういう本を読みながら、少しずつ自分の気持ちや過去を表現する言葉を獲得している気がします。ヤングケアラーって呼ばれることへの違和感とか、ケアという言葉へのイメージの問題とか、自分のなかにある小さな芽をつぶさないように少しずつ進んでいます。ほんとうに少しずつだけど。

わたしの無知のせいで、この話題について特によくコメントや意見をいただくのですが、あまりお返事できておらずごめんなさい。「わからない」というのは、知らないとか知識がないということではなく、自分と重ねたときにまだ違和感があるという意味で、なんというか、当事者としての自分と非当事者としての自分の狭間からうまく抜け出せないでいます。

本自体はとてもよくて、いろんなヤングケアラーの経験や立場について読むことのできる2冊でした。ヤングケアラーとひとくくりにされるなかに、ちょっとずつ異なるそれぞれの経験や感じ方があって、そういう世界を少しだけ覗くことができると思います。ヤングケアラーという用語にピンとくる人も違和感がある人も、考えるきっかけとして読んでみてもいいんじゃないかなあ。おすすめ!というのは、各々の事情があると思うので難しいんだけど、とにかく本自体は良かったです。

おわりに

4月に読み切った7冊の、感想にもならないような取り留めのない気持ちを書いてみました。言葉にするってやっぱりむずかしい。

たまにインスタのストーリーでも読書感想文をあげているので、ぜひ覗きにきてください。

【おまけ】 いま読みかけの本たち

今回は読書案内の代わりに、いまわたしが読んでいる本(読みかけの本)の中でも特に面白い(良かった)ものをいくつか載せておきます。

*『ぼけと利他』、いつまで読んでるのって言われそう・・・面白いけど自分の中に波があって、3ヶ月以上かかってます・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?