東日本大震災から10年

2011年3月11日の午後2時46分、東北地方を襲ったマグニチュード9.0の巨大地震「東日本大震災」が発生してから、10年が経ちました。

今日は各地で追悼行事が行われて、私も午後2時46分に黙祷をしました。

被災地の復興は進んでいますが、大津波と福島第一原発の事故の影響は大きく、今でも故郷に帰れないという方が4万人以上にのぼるなど、まだまだ道半ばという状況であるような気がします。

帰宅困難者となったあの日の夜

私は東京でこの地震に遭遇し、首都圏のJR線が終日運休を決めたこともあり、その日は帰れないことが早々に確定。いわゆる「帰宅困難者」となって、職場に非常用で備え付けてあった毛布を借りて、一夜を過ごしました。夜中にも激しい余震がありましたが、疲れのせいか意外とよく眠れたことを覚えています。

次の日の朝、運転を再開した電車で帰りましたが、やや混んでいた電車では乗客が皆不安を感じながらの表情だったように思います。その後、東京でも計画停電や、日用品の不足などで1ヵ月ほど混乱しましたが、もちろん被害の大きかった地域と比べるまでもないレベルでした。

地震発生当時の話に戻ると、強い揺れが収まってネットにアクセスしたら「宮城県で震度6強」という第一報が載っていました。ちょうどこの時間帯に仙台のコミュニティFMで生放送をされていた方のことが真っ先に浮かび、安否が気になりつつも不要な連絡は控えました。6日後にブログで無事を知ることができて、ほっとしました。

被災地で続々と開局した災害FM

この震災でも、ラジオが被災された方々の救いになりました。

1995年の阪神・淡路大震災当時と比べて、コミュニティFMは全国的に開局をしていて、被害の大きかった地域のコミュニティFM局は自ら被災しながらも、震災発生からしばらくは終夜体制で情報を伝え続けました。

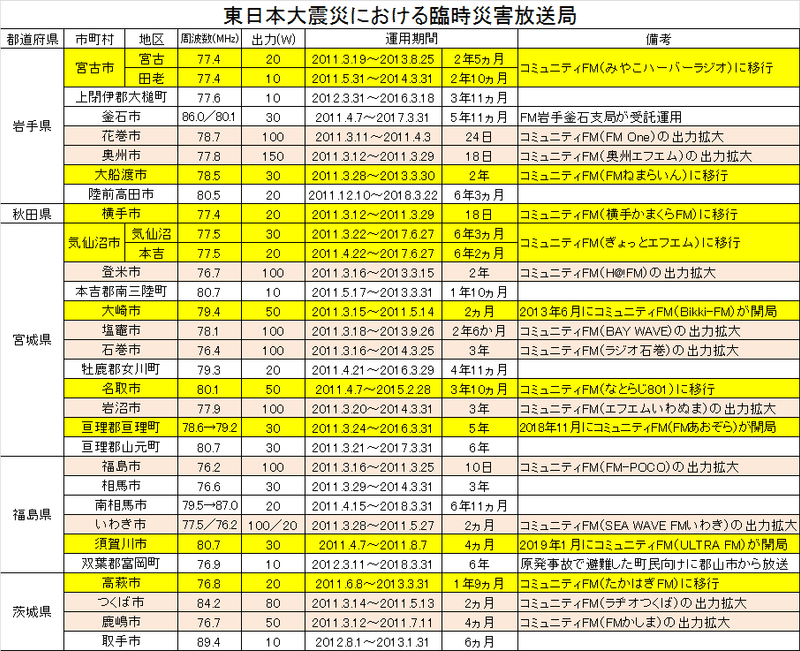

そして、この震災では臨時災害放送局(災害FM)が大きくクローズアップされました。震災発生当日に開局した岩手県花巻市を皮切りに、岩手、秋田、宮城、福島、茨城の5県29市町で31の災害FMが開局(総務省は横手市と取手市を除く29、一部資料は横手市を除く30と記載)しました。

これだけの災害FMが立ち上がったのは、被災の範囲がいかに広範囲だったかがわかると同時に、災害時に被災された方への情報提供手段としてラジオが適していたことの証しでしょう。速やかに開局できるよう手続きは大きく簡素化され、総合通信局への電話一本で開局した市もありました。

ももいろクローバーZのメンバーが度々訪問し、NHKでドラマ化もされた宮城県女川町(女川さいがいFM)や、東北放送の元アナウンサーが局長を務めた山元町(りんごラジオ)、原発事故で避難した町民向けに福島県郡山市から放送した富岡町(おだがいさまFM)などは多くのメディアに取り上げられて、災害FMというメディアの認知にも繋がったと思います。

東日本大震災は災害FMのあり方を変えた

東日本大震災における災害FMでは、同時に多くの自治体で開局しただけでなく、運用期間も年単位に及び、CMの「解禁」など、今まで想定されていた運用のあり方も大きく変えました。

災害FMは「臨時」のものであることから、復旧・復興が一段落した時点で放送は終了となります。その期間は原則として2ヵ月、長くても1年程度で、東日本大震災以前の災害FMはその期間で放送を終えていました。

しかし、この震災で特に被害が大きかった地域は、復旧・復興が1年で終わるようなものでは到底なく、実際に運用期間が1年を超えた局が21ありました。最も長く運用したのは福島県南相馬市の「南相馬ひばりFM」で、2011年4月から2018年3月までの7年近くに及びました。

また、災害FMはこれまで免許人が自治体であることから、CMは放送できないとされていました。しかし、複数の局が照会したところ法制度上CMは禁止されていないことがわかり、これを受けてCMを「解禁」。広告収入を得られたことも、長期運用の一助になりました。

この震災をきっかけに、総務省の各総合通信局などで災害FM用の機器が配備されて、2016年の熊本地震などで活用されました。また、これまでコミュニティFMの開局があくまで地域活性化を目的としていたのを、防災を目的とした開局も認められるようになりました。

生き続ける災害FMの「魂」

東日本大震災で開局した災害FMは、2018年3月ですべて終了しました。元々コミュニティFM局が運用していた10局に加えて、9局がコミュニティFMに移行しました。また、女川町の女川さいがいFMは「オナガワエフエム」として、県域局やコミュニティFM局向けに引き続き番組を製作していて、その「魂」は10年経った今でも生き続けています。

2018年に閉局した富岡町のおだがいさまFMも、3月13日に須賀川市のULTRA FMで一日限定の「復活」をします。

「おだがいさまFM」復活!

— おだがいさまFM (@odagaisamaFM) March 4, 2021

2018年3月末て閉局となりました富岡町臨時災害放送局おだがいさまFMが、須賀川市のウルトラFM1日限定復活!

____

「おだがいさまラジオランド again」

3月13日(土)午後2時〜4時

(ウルトラFMのホームページ)https://t.co/igvLMExqWX#おだがいさまFM#富岡町

この震災では2万人以上の方が犠牲になりましたが、被災地のラジオ局が救った命も少なくはありません。災害はないにこしたことはないですが、いざという時にその声や音楽が一人でも多くの命を救う。コミュニティFMや災害FMはそのような存在であると思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?