『組織が変わる』ために「組織を変えようとしない」(2/2)

前編では、『組織の慢性疾患』をケアするための『2on2の対話の方法』についてのお話でした。後編は、反転の問いかけと妖怪から始まります。

もっと悪くするにはどうする?

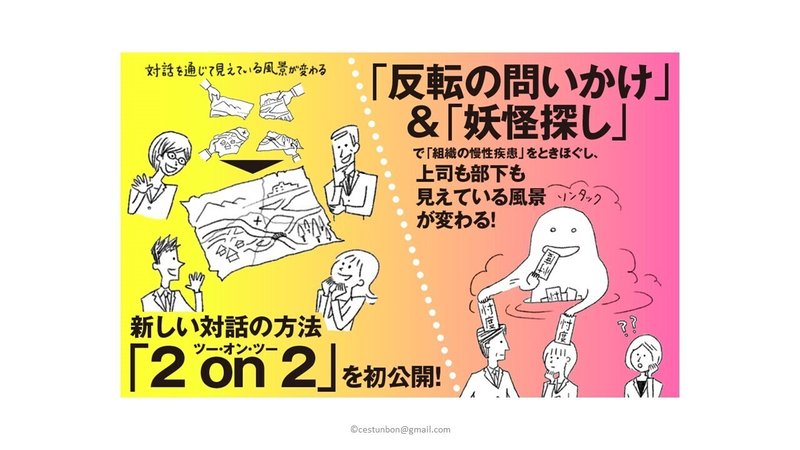

対話のポイントの1つ『反転の問いかけ』とは、問題がどこから出てくるのか、より問題を深刻化することにつながることをあぶり出すテクニック。

例えば「部下が私の指示に従わないことがある」という問題に対し、「部下があなたの指示にまったく耳を貸さない状態にするには、どんなことができますか?」と問いかけることで、「いつもイライラして、早口で指示する」とか「顔を合わさないようにして、気持ちが伝わらないようにする」等が浮かんできて、「部下のせい」にみえたことが「自分にも原因がある」と気付けるようになります。(この問いかけテクは、目からウロコ)

私もあなたも妖怪に取り憑かれてる

2つ目のポイントが『問題に名前をつける(ネーミング)』。

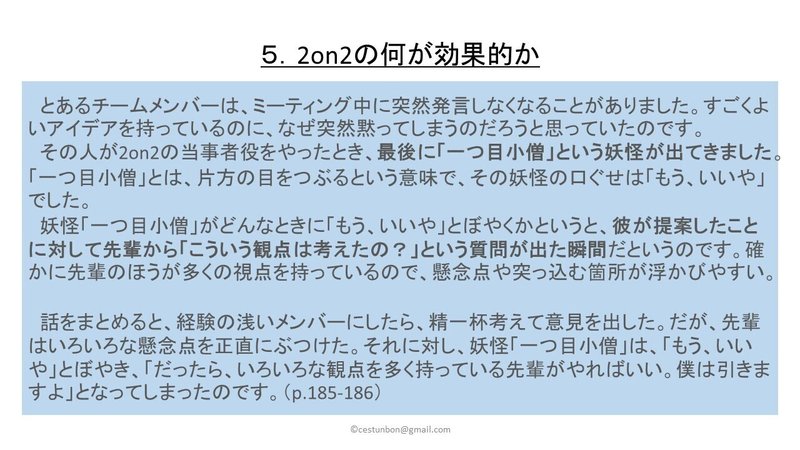

忖度してしまい大切なことを言えないことを「ソンタック」と名付けたり、先輩社員の突っ込みを受け、諦めてしまうことを「一つ目小僧」といったりすることです。

問題を特定しようとすると、ついシンプルすぎる表現になってしまいますが、例えば「積極的に、意見を言う」とか言われても、「それができるなら苦労しないよ。。」となってしまう。そこで問題を『妖怪』にして、その生態を研究することで、「どんなときにその妖怪は現れるのか」とか、「どうすれば追い払うことができるか」を、みんなで考え続けやすくなります。

サイボウズの『モンスター図鑑』にも、「ドウゾドウゾ」とか「チラカール」という妖怪が生息してるので、みてみてください。

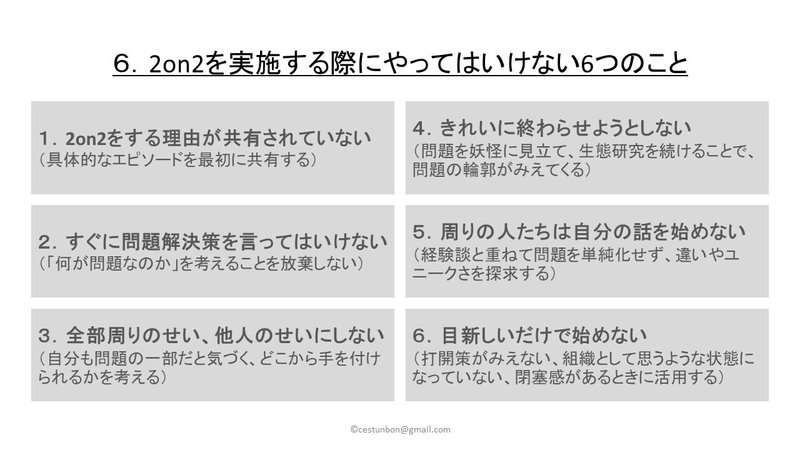

せっかく2on2をやるなら、気をつけたいこと

対話の最後には、妖怪を召喚できる2on2。やってはいけないこともいくつかあるようです。

4人も集まると、当事者以外の人が「私も同じような経験があって」と、ついつい自分の経験談を話し始めたります。良かれと思って「そのときは、こうやって解決したよ」と教訓めいた教えを授け「もう問題も答えもわかりきってる」という流れになりがちです。ですがそれでは何も変わりません。

当事者本人のみている景色に身を投じ、自分の経験談を重ねたときも「こんな経験をしたのだけど、どんな点が違うんだろう」とユニークな点に注目するようにして、その人が抱える問題の背景をともに眺めるようにする。

そうすることで「あぁ、自分が同じ立場だった頃とは、こんなにも境遇が違うのか」ということに気が付き、「時代が違う」というような単純な理解からもう一段踏み込んだ、高い解像度の風景を共有できるようになります。

2on2開発の裏話

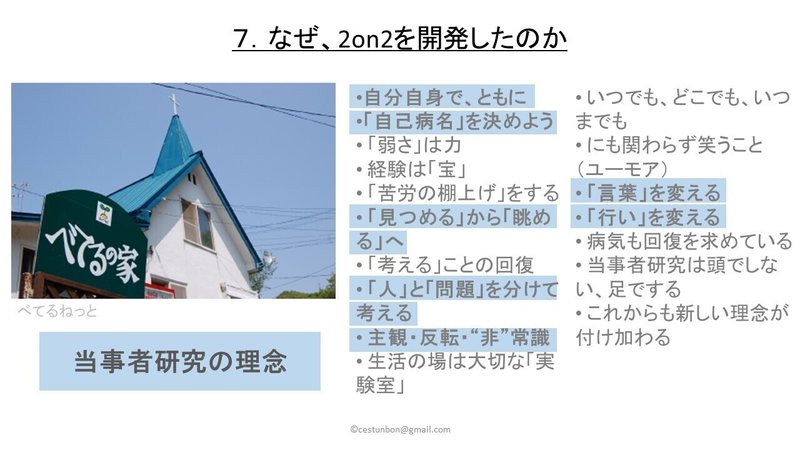

宇田川先生が『2on2』という新しい対話の方法を生み出した背景には、『リフレクティング・プロセス』と『当事者研究』がありました。ここでは当事者研究をピックアップ。

浦河べてるの家の当事者研究には、問題を解決すべきものではなく歓迎する観点から捉えなおす「主観・反転・“非”常識」という標語があります。表面化した問題の背後には、もっと切実な困りごとがあり、それを表現するために問題が出てきていることがよくあります。(p.253)

べてるの家という、精神障害等をかかえた当事者の地域活動拠点には、いくつも『2on2』と重なる理念があります。

「当事者研究とは?」とか「他の理念は?」と気になることがたくさん湧いてきますが、ちょうど6月19日に、サイボウズとイベントを開催するようなので、そちらで理解を深めてみようかと思ってます。

宇田川先生が、伝えたかったこと

最後に、著者のメッセージを引用します。

『一事が万事』という言葉もあるように、些細な言動からも、周囲の人はその人となりを想像し「この人はこういう人なんだ」と決めつけてしまいます。しかしそれは、良い行いにも言えること。1人の社員の変革への第一歩をみた社員は「うちの会社は、こんなことができる会社なんだ」という自信をもらい、新たな挑戦が触発されるきっかけにもなります。

組織全体に一体感なんてなくてもいい。かっこよく短期で成果が出せなくてもいい。それでも対話を繰り返して、問題の輪郭がクリアにしていけたら、紆余曲折しながらでも確かな一歩を踏み出していけるはず。

「もっと、問題を悪くするにはどんなことができる?」の反転の問いかけで、妖怪をたくさん見つけるところから始めていきましょう。

ここまで長文をよんでくださり、有難うございました。noteで使った画像をパワーポイントで共有します。よかったら社内の2on2の実践などでご活用下さい!ではでは。