ケア衣料着用モニターの寺田雅美さんが語る、島根県海士町と東京との二拠点生活、それぞれの場所の魅力とは

SNSでシェアされた情報を見てcarewillについて知っていただいた寺田雅美さんは、過去のご自身の服の不自由の経験からの気づきなどを着用ヒアリングで提供してくだっています。そんな寺田さんは、島根県隠岐諸島にある海士町(あまちょう)と東京の二箇所を拠点に仕事と生活をされています。

寺田さんに、ご自身の服の不自由のご経験やcarewillについての気づきや思い、そしてご自身の価値観や隠岐・海士町と東京の二拠点生活について詳しくお話しを伺いました。今回は最終回、「多様性」「場づくり」を価値観の根幹に活動されている寺田さんご自身の二拠点生活や、隠岐の魅力についてです。

これまでの取材記事をまだお読みいただいていない方はぜひお読みください。

寺田雅美氏

海士町×東京の2拠点暮らし。隠岐ユネスコ世界ジオパークにおける「海士町ジオ魅力化コーディネーター」として、ホテル×ジオパーク拠点複合施設「Entô」の設立・運営、「後鳥羽院顕彰事業」文化事業等に携わる。ほか、科学者×社会起業家らの共創による社会実装へむけた場の設計などの科学コミュニケーション活動、起業支援など。

キーワード:サイエンス×アート、「センス・オブ・ワンダー」(レイチェル カーソン)、大自然や私たちの暮らしにひそむ様々な「まなざし」

異文化を受け入れ、多様性が育まれる土壌、島根県隠岐地方と海士町

ーー最後に、島根、隠岐、海士町の魅力をお話しいただいてもよろしいでしょうか。

寺田さん:実は、私にとって島根は、47都道府県のうち2箇所だけ行ったことがなかったうちの1県でした。図らずもその島根県に住むことになり、まだ島根の魅力全体を語るほど各地を回ったわけではないのですが、日本海に面していて、とにかく海の幸がおいしくて、そして日が長いんです。夏だと夜8時頃まで明るいんですよ。

みんな各家庭に小舟を持っているので、釣りに出ることがあります。海の上で「暗くなったから帰ろう」と言い始めるのが午後8時頃です。夕方から出ても釣りができますね。食、海鮮がおいしいです。また、神社が多いですね。出雲大社もあります。どの地域もそうだと思いますが、風土とともに暮らしていることが感じられやすい地域のひとつだと感じています。

その、島根県の中でも4つの島が連なっている隠岐諸島の中の、海士町(あまちょう)に暮らしています。町のキャッチコピーは「ないものはない」です。1つめの意味は「ないものは、ない」、例えば、コンビニエンスストアの話題の新商品は、この町では買えません。「無いものは、当然無い。存在しない」という潔い受け入れの気持ちですね。2つめは「無いものなんて、無い」です。ここには全部あるよね、今あるものをどう享受するかを考えよう、というダブルミーニングでこの10年ほどは海士町が発信してきました。

なんと最近3番目の意味ができまして、「ないものはないし、あるものは全てある上で、何を作るか」という気概で地元の方が暮らされています。私のようなIターン組はその地元の方々の気概に触発される部分があります。なかったら買うのが現代の多くの方が考えることかと思いますが、ここでは「ないものは、作る」んです。工夫するのがとても上手ですし、体に染み付いて暮らして生きている方が多いですね。その点が面白いと感じています。もちろん、島の方もネットショッピングをされたりすることもありますよ。

また、昔、北前船の航路拠点として栄えた場所であり、結果として、さまざまな地域由来の人や文化が混ざり合っている不思議な地域です。「大阪から、九州を周り、北海道に向かう商船」などと教科書にのっていましたよね。また、隣にある隠岐の島では黒曜石が採れ、昔はその黒曜石を国内外に流通していく際の拠点となった場所でもあります。離島がハブとなって、色々なところにモノや文化が伝わっていったことが日常の中で感じられる暮らしであり、そんな風景があちこちにあります。もちろん東京でも現在もまさに起きていることと思いますが、離島においても昔から脈々と起きていたんだなと感じます。

前回の記事でお話しした「多様性」につながる部分かもしれませんが、さまざまな地域ルーツの方、歴史をさかのぼれば後鳥羽上皇、後醍醐天皇のような方や小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)がこの土地にみえました。

決してとても広い島というわけではないのですが、異文化を受け入れる自然の風土、人の気質があると感じています。ひとがきたら、挨拶をして、出会って、話して、お互いを知って、何かを一緒にやってみる、というのが地域の方の風土に当たり前のように存在します。地理的にもたらされたものでもあり、それを強みに気概としてさらに磨かれてきたのだろうなと、そうしたつながりがとても面白いと感じています。

これらの人の面白さを感じるとともに、ジオパークに関わる中で感じることは、ここが昔は日本列島とつながる半島であった時代、さらに昔は日本列島が大陸とつながっていた時代に由来する事象の面白さです。北方、南方、大陸、そうでない地域の植物が、なぜこんな海際の海抜4〜5mのところに存在するのか、隣の島にはいる動物がこちらの島にはいないのだろうという、4島しかないのに「カオス」が自然の生態系の中に存在しています。

そんな風土の中に、さらに北前船や、いろいろな人々がここを訪れるという「カオス」、さまざまな「カオス」が混ざり合ってきた土地であり、それがわかりやすい土地です。もちろん東京の武蔵野台地でも起きていることと思いますし、世界中で、自然の長い時間でつむがれた風土とそこに暮らす・訪れる人の交流が、各地の現代文化へつながっているのだと想像すると、今までどんなことが起きてきたのだろうと思いを馳せます。

隠岐について思いを馳せることを通じて、色々なところにどんなことが起きているのだろうと考えるようになりました。それが感じられる現場のひとつとして、今、私がオープンに向けて取り組んでいる「Entô」は、「地球に、ぽつん」というキャッチコピーで7/1にオープンしました。

「地球とわたし」のつながりを体感していただけるおすすめの場所ですし、隠岐で「地球に、ぽつん」を感じていただけた先には、ご自身のふるさとや今後の世界のどこかの旅先でも、どこにいても「地球に、ぽつん」を感じていただければ嬉しいなと思っています。また、隠岐にもともと暮らしていて、「日常」の移動範囲にある場だとしても心では「旅」ができる場所になりたいと思っています。今週(取材時、オープン1ヶ月前でした)は展示設営Week。ジオパークのビジターセンターのようなものを作っていて、プロフェッショナルの皆さんと一緒に動いています。いかにシンプルな空間の中で、居心地がよく、観光の方にも、地元の方にも来ていただけるか挑戦のしどころです。

ーー「多様性」「継続性(サステイナブル、つづける・のこす)」のが上手な地域なのだろうなと感じました。

寺田さん:地理的に、本土と少し離れた島という立地だからこそ、結果的にその文化が色濃く残るのかもしれません。島に限ることなく、さまざまな土地、国、そして地球全体で何が起きているんだろうといつも、島を縮図に想像してみています。

ーー2拠点で生活・仕事をされていらっしゃいる寺田さんのおすすめポイントを教えてください。

寺田さん:この1年半ほどはコロナ禍で移動がしづらい状況ですが、引き続き2拠点ではあります。確かに拠点でいうと2箇所ではあるのですが、ポイント(A地点)とポイント(B地点)が離れていて、その間を行ったり来たりしている感覚ではなく、暮らしている場所の輪郭がふっと空を通ってつながっている感覚です。

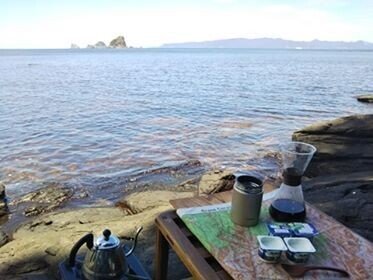

海士町で暮らしているときは、打ち合わせ以外はPCを持って車に乗って、海が見える場所で仕事をすることも気軽にできます。自然が大好きな一方で、中高は都心で過ごしたので、今も青山や銀座が大好きなんですね。羽田空港におりると、自分の歩くスピードが自然と早くなる感覚も好きです。海士町に戻ると自然とゆるやかに、歩くスピードもゆっくりになりますね。そもそもこちらは歩いている方がとても少なくて、みなさん車に乗っています。

いろんなリズムの中に自分の身を定期的に置いていたい、こちらとこちらを振り子のように揺れていたい、そんな暮らし方をしたいです。コロナ禍で移動に制約がある中で、最近はその頻度は少なくなっていますが。祖母の介護を通じて感じていた「景色」の話についてもそういうことなのかもしれません。日常が物理的に動かないとしても、さまざまなリズム・時間軸を感じられる場づくりをしたいと考えていたのだろうと思います。

ーーー寺田さんの2拠点生活のイメージは、暮らしている場所の輪郭がふっと空を通ってつながっている感覚とのこと。「多様性」を大切にされる寺田さんの話を伺いながら、carewillのミッションステートメントの一部「服づくりを通じて社会にある境界線をにじませることに挑戦します。」と通じるものがあると感じました。また、第二回の「相棒」のお話にもあったように、ケアを必要とされる人々の人生に長く寄り添うことができるケア衣料を今後もcarewillから生み出していきたいです。

海士町ならでは、隠岐ならではのcarewillがお役にたてることもできていくといいなと考えています。引き続きどうぞよろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?