紛争解決手続代理業務試験の振り返り

昨年2023年の11月に社会保険労務士の次へのステップとして、紛争解決手続代理業務試験を受験しました。そして、2024年3月に合格発表があり、合格、付記を受けて、4月1日付けで特定社会保険労務士となりました。

社会保険労務士として、人事労務コンサルティングを主軸に活動することを目指していたため、特定社会保険労務士の資格取得は私にとって必須でした。特定社会保険労務士になることで直ちに状況が変わるわけではありませんが、社会保険労務士試験を受けた際とは異なる緊張感を感じました。また、紛争解決手続き代理業務試験とその準備過程は、私にとって非常に有意義な経験となりました。

振り返ると、ちょうど1年前の今頃、気持ちがざわざわしていたのを感じます。スケジュールを確認してみると、やはり6月から準備を始めていたようでした。

特定社会保険労務士付記までのスケジュール*2023年のケース

6月:「特別研修」申込要領の入手

6月~7月:「特別研修」の受講申込

8月:特別研修の受講票および教材等が届く

9月:「特別研修」中央発信講義e-ラーニング受講

10月:紛争解決手続き代理業務試験の受験申込

10月:「特別研修」グループ研修3日間受講

11月:「特別研修」ゼミナール3日間受講

11月:紛争解決手続き代理業務試験受験

3月:紛争解決手続き代理業務試験合格発表

4月:特定社会保険労務士付記

特に、特別研修と紛争解決手続代理業務試験について、私自身の経験を振り返ります。

特別研修って何?

実際、私も昨年の今頃は、特別研修が何なのかよくわかっていませんでしたが、社会保険労務士法第13条の3に規定する紛争解決手続代理業務を行うために必要な学識及び実務能力に関する研修です。この特別研修を修了した社労士は、厚生労働大臣が行う紛争解決手続代理業務試験を受験することができます。

特別研修は3つあります。

・中央発信講義e-ラーニング受講(30.5時間)

・グループ研修(18時間)

・ゼミナール(15時間)

全ての研修を修了する必要があります。

全国社会保険労務士連合会HP参考:特別研修について

「特別研修」中央発信講義e-ラーニング受講

講義の内容は全国同一のもので、eラーニ ング形式で行われています。特定社会保険労務士の果たす役割や労働法、近年話題のセクハラ、パワハラなど、範囲がとても広く興味深い内容となっています。講師は、弁護士先生および大学院教授の方々です。コロナ渦前はe-ラーニングではなく、会場だったようなので、現在いつでもどこでも見れるようになったことはありがたいことです。ちなみに動画の早送りはできません、通常の速度で視聴します。社会保険労務士として、労務相談に役に立つ内容がたくさんありますので、当たり前ですがしっかりと視聴することをお勧めします。でも正直研修中の9月は何をしている時も気になって気持ち的な面で大変でした。。。

「特別研修」グループ研修3日間受講

個別労働関係紛争における書面の作成に関する研修として、受講者が10人程度のグループを構成し、特定社会保険労務士としてご活躍されている先生がグループリーダーとなり、ゼミナールで行うケース・スタディーに関する申請書や答弁書の起案等をグループごとに行います。

申請書と答弁書という言葉に最初は聞きなれないのですが、労働問題の多くのケースでは、申請者(労働者)、答弁者(会社側)となりますが、それぞれの立場にたって、法的根拠をもとに起案します。実際グループ全員で作成して提出します。

私のグループは11人でした。開業社労士、勤務社労士、男性女性も半々くらいで、とても皆さん熱心な方々でした。なので私もきちんと予習していかねばと思いながら参加していました。座席はロの字型で着席、席は決まっておりません。早めに行けば、グループの中の好きな席に座れます。初日に着席した席に、2日目も3日目も、おおよそ同じ席に座りますので、こだわりのある方は、初日早めに行かれたほうがいいかもしれません。

その他、私の場合、グループリーダーの特定社会保険労務士先生は、日々ADR(裁判外紛争解決手続)を担っていらっしゃる先生だったので、様々な経験談を伺うことができました。あとからお聞きしたお話ですが、東京会は各支部でグループリーダーになる方を毎年募集するそうです。いつかやってみようかな。

「特別研修」ゼミナール3日間受講

グループ研修で実際に起案した申請書と答弁書のケースをもとに、それらの検討、争点整理を行います。ここで初めて紛争解決代理試験の試験科目である倫理についても勉強の時間があります。先生は弁護士先生です。会場によって異なるかと思いますが、私はひとつの会議室に6グループ、計60人くらいの受講生がいらっしゃいました。グループごとに固まってスクール形式で着席しました。先生によっては、全員が一度は発言できるように名簿を見ながら一人ひとり順番に当てて発言を求めることがあります。私は前の方に座っていたため、頻繁に指名され、意見を言う機会が多かったのですが、その結果、授業をとても緊張感を持って受講することができました。

紛争解決手続き代理業務試験受験

紛争解決手続代理業務試験は、第1問が70点満点、第2問が30点満点です。100点満点中54〜60点以上かつ第2問目で10点以上の取得が、大まかな合格基準があります。近年、第1問目がX及びY社の「言い分」に基づき答える問題、第2問目が倫理です。第2問目の10点以上をクリアできず、不合格になるケースが多いようですので、倫理の試験対策は重要です。

試験は、ゼミナールの最終日の午後に行われます。ゼミナールと同じ建物ですが、午前の研修のあと、一度外へ荷物を全部持って、会場を出る必要があります。お弁当持参の方は、会場の別の部屋に休憩場も設けていただけるのですが、私はグループ研修で仲良くしていただいた方と外にランチに出かけ、のんびりしていました。気がついたときにはぎりぎりで、戻ると試験間際で、ほぼ皆さん着席されていたため、余裕をもって行動することをお勧めします。

試験では、グループ研修でいっしょだった方と席は全く離れておりました。部屋も別という具合。受験番号は研修時の受講番号とは異なります。

ちなみに、2023年度の試験最終日の時間割は下記のとおり。

ゼミナール最終日研修時間:10時~13時

試験着席時間14時、試験時間14時30分~16時30分

ここで、私は大きな勘違いをしました!なぜか試験終了を16時までと思って試験に臨んでいたのですよね。試験中気がつくことのないまま、16時になり、

「あれ、なぜ終わらない?!」

受験票をあらためて確認したら、16時30分まででした。。。

1時間半で全てを書き終えていましたし、試験は記述式でしたので、最後は見事な走り書き。。。ボールペンでの記述なのであとから修正ができるのは誤字脱字など、限られた箇所のみ。私は残りのほぼ30分を、「あーやってしまった」と、ただただひとりで呆然としていました。自分の回答を見れば見るほどあやしくなってしまい、不安が募るばかりでした。

試験後、グループ研修でご一緒させていただいた方との打ち上げ飲み会で、お恥ずかしながら、皆さんに随分慰めていただきました。

あらためて余裕を持って行動すること、事前確認の大切さを認識しました。

試験は2時間あります。これから受験される方は落ち着いて試験を受けられることを心から願っております。

参考図書

参考までに、参考図書に触れたいと思います。

特別研修の資料といっしょに、参考図書のご案内が届きます。全部で10冊書かれていました。余裕のある方は全て購入いただいてもいいと思いますが、全て購入する必要はないと個人的には思います。一方で、様々な先輩社労士先生に参考図書を勧めていただきましたが、私が結局購入したのは次の図書になります。

【特別研修にて使用】

・ポケット六法

・労働関係法規集 ←ポケット六法があればいらないかもしれません

・最新重要判例200 ←これはとても使いました。

【試験対策にて使用】*最新版をチェックしてくださいね

・特定社会保険労務士試験過去問集 第19回(令和5年度)試験対応版

・面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ(志田多恵子先生)

特に、志田先生の本の巻末にある特定社会保険労務士試験の解答用紙サンプルをA3に拡大コピーして、直前期は過去問を解いていました。また、個人的に倫理の勉強をどうしたらいいか悩ましいのですが、このシリーズの「Vol.3 『倫理問題』の考え方・解法・知識編」がとてもわかりやすかったです。

よく過去問の答えを写経するところから試験対策は勉強のスタートと言われますが、ある程度「型」を覚えたら、過去問の答えを見ずに、早めに実際に解いてみることがお勧めかなと個人的には思います。11月に入ってからはその勉強ばかりやってました。

その他の試験対策

・先輩社労士有志の方々が開催してくださった勉強会に参加

→心から御礼申し上げます。試験の心構えを早くに知ることができて本当に助かりました。

・東京社会保険労務士協同組合の紛争解決手続代理業務試験合格講座を視聴

→11月の直前期に、論点まとめと予想問題を出してくれるので安心材料になりました。

・様々な社労士先生の体験談も拝見させていただきました。

→情報が少ない中とても参考になりました。ありがとうございました。

・その他、私が所属する文京支部は今年から実施するようですが、支部ごとに勉強会が開催されるケースもあるそうです。

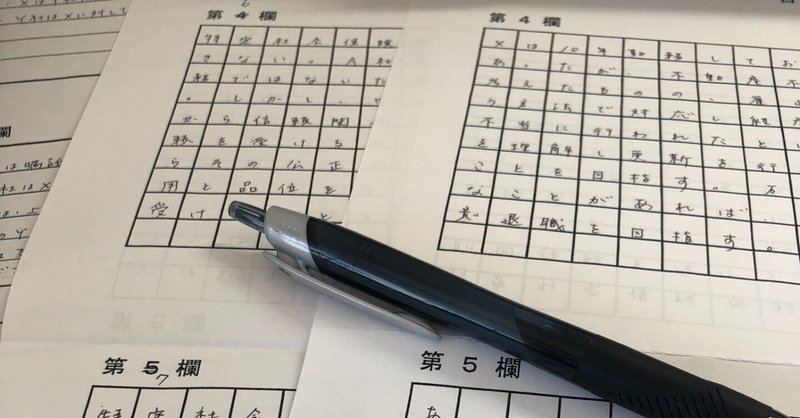

重要なボールペン

紛争解決手続代理業務試験において、もっとも重要なボールペン。社会保険労務士試験には記述試験がないため、書くことに慣れていない人が多いと思います。また、回答用紙のマスの大きさが決められていますので、小さな字で書くことを要します。自分がもっとも書きやすいボールペンを早めにみつけたほうがいいでしょう。私は文房具屋さんへ行って試したり、1000円以上するボールペンを買ってみたりしましたが、結局1本165円のこのボールペンが一番書きやすかったです。極細ですね。人によってはさらに極細の0.3mmの方もいらっしゃると思いますが、私はそんなに筆圧があるほうではないので、0.38mmで十分でした。おそらく、0.3mm~0.38mmのボールペンを使われる方が多い印象がありました。

・ジェットストリームスタンダード0.38mm

最後に

紛争解決手続代理業務試験を受験する前に、先輩の社会保険労務士先生からよく頂いたアドバイスですが、開業初期は比較的時間が取りやすいため、早めに受験して合格するのが良いとのことでした。

参考までに、2023年の社会保険労務士白書によると、社会保険労務士は現在45,000人、特定社会保険労務士は14,000人だそうです。

私も微力ながら人事労務の専門家として、引き続き精進していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?