「振り返り」は言語化できるか

【2022.6.26追記】ソシュールの言う言語の線状性_ざっくり、順番に一音または一文字ずつしか届けられない性質。一列に並んで順番待ちしている情報のかけらたちをイメージされたい_という性質は、果たして、振り返りや思い出しやまとめ作業などに向いているのか否か。

一列に並ばないと意味をなさないのは、何もコトバに限った話ではなく。例えば、映像にしても、何らかの「意味」を伝えようとする場合は、いわゆる映像言語として、線状性ルールの制約を受ける。受けるのですが、もちろん、一列に並べさえすれば意味を伝達してくれる訳ではありません。

で、改めて、「振り返り」は言語化できるか。

できるかいそんなもん。いえ、もとい。どんな「振り返り」かによると思います。

「振り返り」は、今ここから過去の方向_そんなものがあるなら_へ向けて、時間の進行方向_そんなものがあるなら_とは逆向きに、己の振る舞いや体験を想起していくことを指す。と思う。

で、その種類ですが。これまでの人生を振り返る、今年一年を、ここ一週間を、今日一日を、といろいろある対象期間の長短については今は問題にせず。修行またはある種のトレーニングとしての逆向き瞑想(0)か、仕事その他諸々についてのタスク管理(1)か、思い出話に花を咲かせながら旧友と一杯やっているのか、負け試合の反省会か。といった、それを行う目的についても問題にせず。「振り返り」を、ある種の「作業」として扱ってみると、大まかな要領は、ざっくり次の3パターンぐらいに集約できそうです。

1.バックスクロールしながらトピックを探す

2.バックスクロールして見つけたトピックを頭から再生する

3.完全逆再生

昨年末、よしもと漫才劇場で行われた「ディアロークハインリッヒ19」は、まさに「2021年を振り返る」といった内容だったが、概ね上記1&2。彩さん幸さんのお二人がスマホでGoogleカレンダーを見ながらトピックを探し、これを話そうと思ったものを交互に話していく、という体で進行していた。

世に言う「振り返り」は、ほとんどがこの形式になるんじゃないか。「時間の進行方向_そんなものがあるなら_と逆向きに」喋ったのでは、言語は言語としての機能を果たさず全く意味が通じないのだから。

動画の「逆再生」で遊んだ経験はおありだろうか? デジタルネイティブの方はないかも知れないが、私にはVHSのビデオを何でもかんでも全て逆再生で見ていた時期があり。特にテレビのスポーツ中継を録画して、わざわざ逆再生で見ることにハマっていた。

ボクシングの場合、まず、パンチの一つひとつの動きが変だ。ボクサーは相手を殴るのではなく、腕を引きつけながら相手を誘い操ろうとしている。しばらくすると激しい試合にくたびれたのか、ゆっくりと横になり、次の瞬間急に勢いよく跳ね起きたりする。何とも不思議なスポーツになった。

もっと凄いのが野球。これはもう、一つひとつの動作がまるで奇想天外意味不明。しかも、何でそんなことができるのか見事に連携プレーが成立している。変な動きで笑いを取ろうとしているようにも見えるが、表情は全員真剣そのもの。時折、激昂してチームメイトになだめられる者もある。いや、おとなしくしているにも関わらずなだめられた後、突然エキサイトしはじめるなどメンタルの状態が心配な選手もいる。全てが謎だ。彼らは何を目指し、どんなルールに則って競い合っているのだろうか。

サーカスの要素を加味した前衛的な舞踏を思わせる激しいパフォーマンスを繰り広げた両チームの選手たちは、笑顔で後ろ向きにベンチへ引き上げて行った。

以下、余談註。

(0)逆向き瞑想と特殊な言語圏

逆向き瞑想Reverse Meditationは、時間の進行方向_そんなものがあるなら_とは逆向きに、己の振る舞いや体験を想起していく西洋魔術の瞑想法の一つ。

一般に西洋魔術では、魔法日記Magical Recordつまり言語による作業の記録が重視されるが、これはかなりの無理ゲーで。記録作業に関しては基本的に他の「振り返り」同様、

1.バックスクロールしながらトピックを探す

2.バックスクロールして見つけたトピックを頭から再生する

の組み合わせになっているように思う。作業の記録と、作業そのものはシニフィアン/シニフィエの関係同様、恣意的かつ所詮は全く別物。

同時に、その世界は独自のかなり特殊な言語圏を形成してもいる(前世紀の日本では、しばしば「業界」という言葉も使われていた)。例えば、彼らが多用する「視覚化」という言葉_単に「思い浮かべる」のではなく、脳内の像をあたかもそこに在るかのように視ることを指すので、厳密に言えば逆向き瞑想で行われる想起とは異なる_は、「ヴィジュアルだけではなく、必要に応じて音、味、匂い、感触なども同時に想起する」ことを指すが、「視覚化」のほかに聴覚化、味覚化、嗅覚化、触覚化などという表現には接したことがない。だったら「感覚化」で良くね? とも思うが、たぶん「視覚が五感を統合する」という微かに差別の萌芽を含む常識的共通認識でもあるのだろう。ちなみに、「視覚化」については、関連の洋書にもVisualization/Visualizeとあるから、日本だけの特殊事情とは言えない。

言語は、「伝える」為の手段_更に矮小化して「ツール」と仰る先生方も多い_であると同時に「隠す」為の手段でもあり、そのへんの機能を組み合わせながら「伝えたい相手にだけ伝える」ことも_上手くやれば_可能になる。

「こっそりやる」ことが大切である時代が長かった社会においては、こういうことが起こりがちなので、とやかく言うべきでないのかも知れないが、そういった事情故の伝統を同じ事情がないにも拘らずそっくり受け継いでいるクラスターの存在は否定するべくもなく、これでは少なくともリベラルアーツとしての普及は難しそう。取り敢えず、「特殊な言語圏」が今後どうなっていくのか、私は少なからず興味がある。

(1)実用的な「振り返り」と言語

私の場合、毎朝、そしてだいたい土曜の夜にまとめて一週間を振り返ったりしている訳ですが、いちいち文章化することはない。しかし、どうも頭の中で「言語化」の作業が行われているらしい。(具体的なやり方は↓)

1.バックスクロールしながらトピックを探す

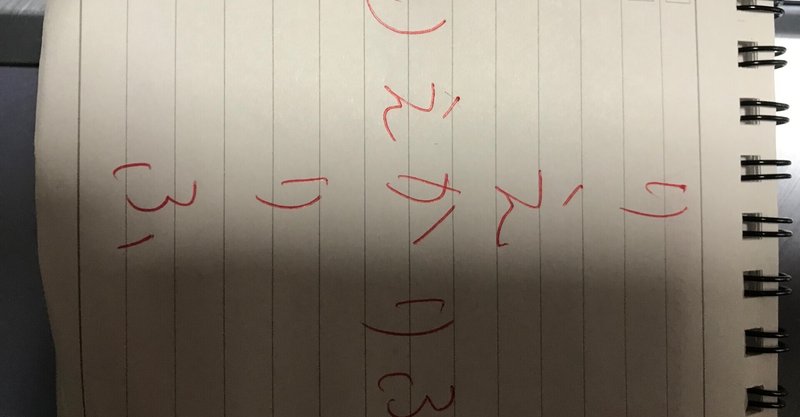

みたいなことをやる訳ですが、その際のトリガーとなる地図のようなメモを日々残しつつ。

そこで例えば、先延ばしにしているがそろそろやらないとマズイことになりそうなタスクなどを見つけて再リストアップできれば、まずまず作業の目的は果たされたことになる。

2.バックスクロールして見つけたトピックを頭から再生する

これが必要になるのは、例えば、暫くペンディングになっていた案件が再び動き出すといった場面で、どんな経緯で何がどうなっていたのかを改めて整理する場合など。(具体的なやり方は↓)

以上ご参考までに。

(2)言語の「線状性」というお約束

ソシュールの言う「言語の線状性」とは、要するに「順番に単語を並べないと意味が通じない」という特性のこと。で良いと思う。

カットアップされたバロウズの小説などを読むと、確かに通常の論理は破綻し、ソシュールが定義するような意味での言語の機能は果たせていない。だが、意味不明の抒情性は不思議と失われていない。どころか、カットアップされたことによって更に鮮烈に立ち現れてくるように思う。料理人が包丁を入れることで、刺身の鮮度がぐっと引き立つように。

ソシュールが述べているのは、言語の「ある側面」についての法則でしかないし、そのことを忘れてはならないと思う。

「切り刻む」加工のほか、時間の進行方向_そんなものがあるなら_とは逆向きに、単語を並べた場合_完全逆再生ではなく単語単位の並べ替え_も、やはり論理は破綻し意味が通じない。

しかし、そうではあっても、例えば映画を逆再生で観てみると、

「雨が降ってきたので、傘を差しました」

という物語の中に、

「傘を差すから雨が降るのかも知れない」

というシャッフルされた因果律、またはインプロヴィゼーションやチャンスオペレーションが開く新たな可能性の地平、を読み取ることができたりもする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?