愛だけじゃ着かない「愛着」

セミナーで学んだことをまとめました。

私もまだまだ勉強中ですが少しでも参考になれば幸いです。

この記事でわかること

1. 【愛着とは?形成できないとどうなる?】

愛着は情緒的な絆を指し、強い信頼関係を意味します。

愛着が形成できないと、

①道徳的な判断が難しくなり、問題行動が増える

②安全基地を無理につくろうとする(母子分離不安)

③安全基地にこだわらなくなる(孤立)

などの症状が見られるようになります。

愛着形成は安全基地と深く繋がっています。

安全基地とは心の拠り所となる存在です。

例えば、母子分離不安は、母親が唯一の安全基地で学校に安全基地がないことが主な原因です。

特定の先生にべったりになることも安全基地の数が少ないため、安心できる人(キーパーソン)を少しずつ増やしていくことが必要です。

他にも嘘をつく子は安全基地がない可能性があり、不安で過ちを認められないことが原因です。

安全基地で泣き叫ぶ・暴れるのは外の世界で疲れすぎているからであり、外の世界に安全基地がない可能性があります。

2.【なぜ愛着が形成できない?】

親や養育者が愛情をもっていても、発達障害の特質を理解しないと関わりが難しくなります。

発達障害では「こだわりが強い、接触過敏で懐かない、スキンシップが難しい」といった特徴が愛着の形成を困難にします。

特にASD(自閉症スペクトラム障害)では安全基地を築くことが難しく、他者に興味を持ちにくい傾向もあるため、大人になると不安障害になりやすいとされています。

また、刺激過多の現代社会では、親よりもテレビやゲームなどの刺激が多いため、愛着の形成も一層難しくなっています。

発達障害と愛着障害は言動面で似ている部分がありますが、対応策は異なります。

発達障害は脳の問題によるものであり、スルーが有効な対応とされますが、愛着障害は安全基地の問題に由来するため、スルーすると余計言動が悪化します。

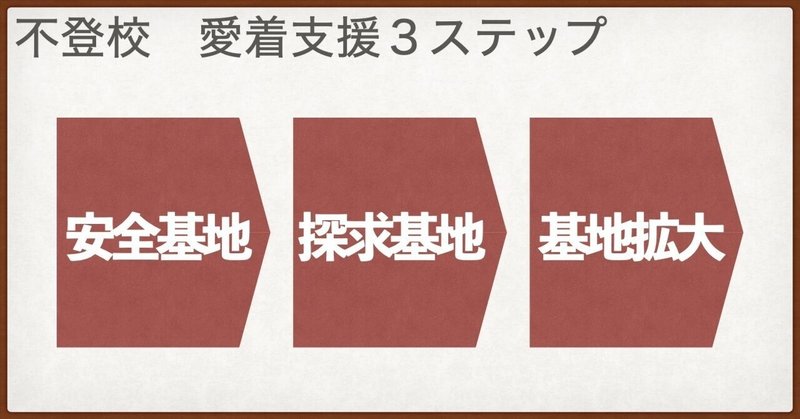

3.【愛着形成のためには?】

A.安全基地をつくる

安心感を与えるスキンシップ

安心感とはポジティブ感情への変換・癒しです。子供は、辛いことが起きた時に安心感のある人に寄ってきます。

赤ちゃんが辛い時にママに泣いて甘えるように、普段からスキンシップや一緒に遊ぶことが大切です。

動物は基本的に触れるか触れないかで安全を判断するため、友達同士で触れる活動を積極的に取り入れます。ジャンケン列車などが有効です。

安全感を与える先手支援

安全感とはネガティブからの防衛です。不安を与える存在から養育者の後ろに隠れることは安全感からくる行動です。

養育者はただ楽しいだけでなく、頼もしい存在であることも求められます。

普段から目を合わせて微笑むことやトラブルの予防対応を行います。

先手支援を行い、愛着対象となる存在のキーマンが主導権を握り心強さを示すこと大切です。

他者との関係作り

子供同士で安全基地をつくらせるような環境を整えます。合わない人とは無理に付き合う必要はありません。趣味の合う人とのグループをつくれるように支援します。

B.探求基地となる

離れて活動しだす

安全基地がつくれると子どもは、だんだんと離れて活動するようになります。

安全基地から離れて興味関心に基づいて行動しだします。

子供が「こんなの見つけた!」と報告することは安全基地が探求基地に変わりつつある証拠です。

善悪判断の核が形成される

探求基地が形成されると善悪判断に効果的に影響を与えます。

人間が善悪判断するには頭の中の探求基地がポイントです。

問題行動に直面すると、その人が頭に思い浮かぶことで悪いことのストップ基準となるからです。

そのために普段のラベリング支援で感情の基盤形成が重要です。

C.基地を拡大させる

養育者から離れて新しい安全基地を見つけ増やしていくことが大切です。安全基地や探求基地は親だけでなく、誰でもなれる可能性があります。

相性の良いキーパーソンを見つけましょう。基地が多いほど心の強さも増えます。

感想

以上、根拠となるデータは引用できませんでしたが、学んだことを整理してみました。

「不登校支援のためには発達障害を深く理解する必要がある」と強く思いました。

不登校生は学校のシステムに合わない少数派です。(決して否定的な意味ではなく、ただ「少数派」なだけです)

そして発達障害の障害も日常生活に支障が生じるという意味で「少数派」です。

必ずしも「不登校=発達障害」とはなりませんが、現代の社会システムで生きにくいことは発達障害の可能性も考慮することが必要だと思います。

今後も不登校支援につながる記事をアウトプットしていきます。

どうかお付き合いお願いします^_^

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?