修二会 お水取り

1000年以上前の人間と現代人の中身は変わっていない。

誰かを失う悲しさや苦しみも、幸せを感じる心や人を愛する心も、なにかを慈しむ感情も何も違っていないと思っています。

♢ ♢ ♢

去年の秋に奈良を訪れた時、東大寺二月堂で「お水取り」がありますよ。と教えていただきました。

不思議な名前だなと思いつつ、どういうものなのか帰って調べてみました。

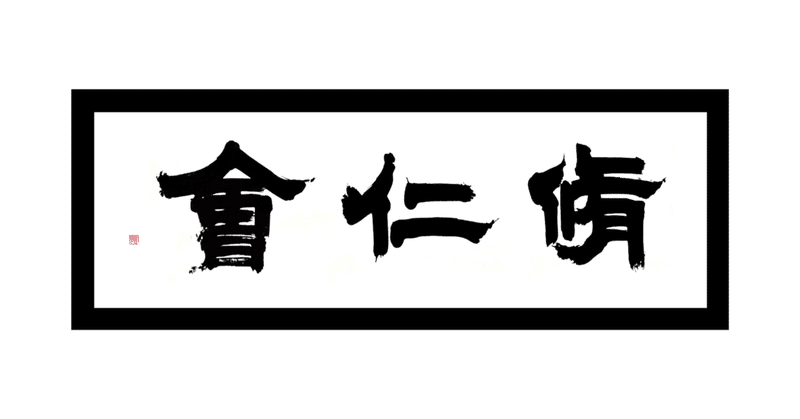

お水取り とは

東大寺二月堂のご本尊である十一面観音に罪を懺悔し一年の安寧を祈ることが目的で、今年で1272回目。その間一度も途絶えることなく続いている行法。

正式には「修二会」といい、3月12日の深夜にご本尊にお供えする香水を組み上げることに由来して一般的に「お水取り」という名で親しまれている。

私のような煩悩が108よりも多いであろう人間が拝観してよいものかと少々逡巡しましたが、そう運よくいつまでも生きているとも限りませんので、その日くらいは清い心でもって行ってみようかとなったわけです。

2023年3月。日中の二月堂は竹柵に囲われお堂の扉は閉ざされ、以前お参りした時の雰囲気とは異なっていました。既にカメラを持った方々が談笑しながら集まっています。

今も中では法要が行われているのかもしれませんが、窺い知ることはできません。

二月堂の輪郭が夕日に縁取られ、次第に暗くなるのと共に人の数は増えていきました。

東の空には冴えざえした月がかかっています。

照明が消されると観衆の閑談が止み、その静けさと冷たい空気に鐘の音が響きます。詳細は私があれこれ書くより、実際に拝観した方がその真諦を捉えられるでしょう。

もうもうとした煙に二月堂が包まれ、その匂いと火の勢いを眺めながら、1200年以上前の人々の祈りや願いを想像します。

なぜこの法会が始まったのか。1270年以上、一度も途絶えさせることなく人々が続けてきた理由はどこにあるのか。

そんなことを考えていると、人間の本質とか、死生観、宗教観、人間の営みと宇宙の真理とか、そういうところに帰結するというか、答えはあるのだろうなと思いました。

お松明終了後二月堂に上がってお参りさせてもらえるということでしたので、上がってみました。

「今年は聴聞はできません。」と事前に案内が出ておりましたので、私が今回実際目にすることができたのは修二会のほんの一部にすぎません。

お香水を汲む様子を拝観したり、声明の聴聞ができる日が来たら、どういう感覚になるのか?それはまた先の楽しみにしておくことにします。

多様な文化や歴史が溶け込み、現在に受け継がれている儀礼をこうして間近で、しかもほぼ五感で感じることができる、貴重な時間でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?